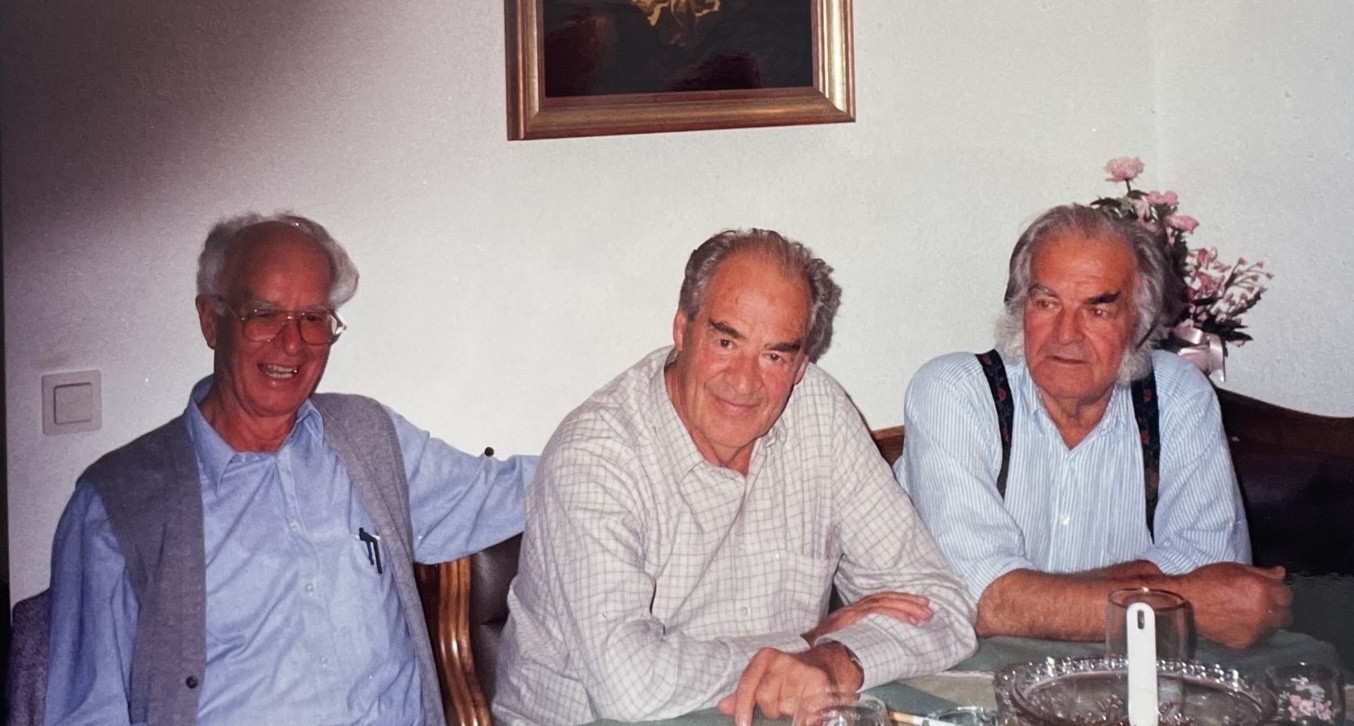

42c Erwin, Kurt und Fritz Müller> 10. Oktober 1943

Text einblenden:

42c Erwin, Kurt und Fritz Müller

Erwin, Kurt und Fritz Müller schaffen es durch das Rellstal zum Schweizer Tor

Nüziders-Vandans-Hohenweiler, 10. Oktober 1943[1]

In Europa ist das fünfte Kriegsjahr angebrochen, als die Brüder Erwin, Kurt und Fritz Müller eher zufällig zur selben Zeit auf Fronturlaub in ihrer Heimat sind. Der frisch beförderte SS-Rottenführer Erwin Müller kommt Ende September 1943 aus Litauen. Sein Bruder Kurt reist schon eine Woche zuvor aus dem Norden Finnlands nach Vorarlberg. Fritz, seit neun Monaten ebenfalls im Dienste der Wehrmacht, hat es am 10. September nicht so weit. Der 19-jährige ist schon im Sommer aufgrund einer Knieentzündung von der Ostfront in ein Lazarett an der Mosel verlegt worden. Ihre Mutter Maria, die nach der Trennung von ihrem zweiten Ehemann um 1926 mit ihren Kindern aus der Steiermark nach Vorarlberg zurückgekehrt war, hat der Krieg besonders hart getroffen. Sechs ihrer sieben Söhne sind im Kriegseinsatz. Das kleine landwirtschaftliche Gut in Hohenweiler, auf dem sie seit 1937 lebten, hat sich zusehends geleert.

Kurt Müller

Familienarchiv Müller

Die drei im September 1943 in Hohenweiler ankommenden Brüder nutzen ihr unerwartetes Zusammentreffen dazu, sich über ihre Erlebnisse auszutauschen. Erlebnisse, die in ihnen den Entschluss reifen lassen, den Fronturlaub auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Dafür mussten sie freilich zunächst einmal illegal aus dem Deutschen Reich herauskommen. Und wie ihnen das gelang, das geben sie am 14. Oktober 1943 am Polizeiposten im Schweizerischen Buchs zu Protokoll. Fritz Müller sagt aus:

„Da wir sowieso nicht für das deutsche Regime eingestellt sind und wieder Österreicher werden möchten, beschlossen wir zu entfliehen. Wir wollten unser junges Leben nicht für eine aussichtslose Sache opfern oder später als Krüppel unser Leben fristen.“[2]

Gerne hätten die drei ihren Bruder Adalbert mitnehmen wollen, doch der traut sich nicht, die Kaserne in Innsbruck unerlaubterweise zu verlassen. Einen Tag nach dem Erwin Müller ihn zum Mitkommen in Innsbruck überreden wollte, schreibt Adalbert der Mutter in Hohenweiler:

„Ich ging nicht mit. Bin sehr gespannt, wie die das machen.“[3]

Über ihre Fluchtpläne dürften sich die drei Brüder erst im Laufe ihres Heimaturlaubs Gedanken gemacht haben. Möglicherweise bestärkte sie darin auch der Bombenabwurf US-amerikanischer Flugzeuge auf Feldkirch am 1. Oktober. Für den Zeitpunkt entscheidend aber war wohl das anstehende Urlaubsende Fritz Müllers. Es war Zeit zu Handeln.

Der Termin zum Einrücken am 9. Oktober in Landeck bot zugleich die Chance, sich gemeinsam Richtung Arlberg zu bewegen. So besteigen Fritz und Kurt Müller (der vorgibt seinen Bruder verabschieden zu wollen) an diesem Tag einen Zug nach Bludenz. Das heimliche Ziel ist natürlich Nüziders, eine Station vor Bludenz. Zur Mittagszeit treffen sie dort wie geplant ihren Bruder Erwin, der schon am Tag zuvor nach Nüziders gekommen war und wohl bei seiner Freundin Lina Dressel unterkam. Gleich nebenan befindet sich übrigens das Haus des deutlich älteren Halbbruders der Müllers, Arnold Berlinger, der zu dieser Zeit in Hall in Tirol stationiert ist.

Am späten Abend des 10. Oktobers brechen sie auf und schaffen es zu Fuß noch vor Tagesanbruch bis ins Rellstal, das von der Montafoner Gemeinde Vandans hinauf zur Schweizer Grenze führt. Zwei weitere Nächte später durchschreiten sie das Schweizer Tor, die Passhöhe nahe des Lünersees.

Ihre Uniformen sowie drei Militärpistolen samt Munition verstecken sie unter einem Stein und stellen sich einer schweizerischen Streife. In Buchs gibt Kurt Müller zu Protokoll:

„Wir wanderten nur während der Nacht und am Tag hielten wir uns versteckt. Aus diesem Grund kamen wir nur langsam vorwärts. Zwischen 0500 und 0600 passierten wir ungehindert, Mittwoch den 13. Ac. Die deutsch-schweiz. Grenze. Vor Schuders sprachen wir mit 2 Schweizersoldaten.“[4]

Als Deserteure von den Schweizer Behören anerkannt, werden die Müller-Brüder in ein Internierungslager verbracht, wie es seit 1942 üblich ist.

Zunächst werden sie am Dietschiberg bei Luzern interniert und wohl auch nach militärischen Informationen befragt. Ende Oktober folgt ihre Verlegung in ein Deserteurslager im bündnerischen Unterrealta. Ihre von dort in die Heimat geschickten Briefe sollen ihr Ziel allerdings nicht erreichen. Die Gestapo fängt sie ab.

Erwin Müller

Familienarchiv Müller

Anfang Februar 1944 wird das Trio schließlich in das Lager Stalden bei Bözberg im Kanton Aargau überstellt und verschiedenen Bauern zur Arbeit zugeteilt. Vier Monate später hält es Erwin Müller dort nicht mehr aus, er hat Heimweh. Schon im Dezember war er nach einem Ausbruchsversuch auf halbem Weg zur Grenze gescheitert. Nun verlässt er seinen Arbeitsplatz und schlägt sich vom Kanton Aargau Richtung Vorarlberg durch, auf dem gleichen Weg zurück, zum Schweizer Tor. Nach eineinhalb Tagen überschreitet er – die drei aus dem Versteck geholten Pistolen im Gepäck – kurz vor Mitternacht den in Nebelschwaden gehüllten Grenzpass im Rätikon.

Unweit der Rellstal-Kapelle stößt er am 8. Juni gegen 2 Uhr früh auf einen Grenzwächter und es kommt zu einem Schusswechsel. Der Hilfszollbetriebsassistent Wilhelm Tschabrun wird tödlich getroffen und Müller entgeht so der drohenden Verhaftung. Verstört erreicht er am selben Tag spätabends das Haus seiner Freundin Lina Dressel in Nüziders und schlüpft bei ihr unter. Während die Zeitungen vom Tod des Hilfszöllners berichten, setzt Erwin Müller seinen Weg fort und erreicht nach einigen Tagen Hohenweiler.

Bis kurz vor dem Kriegsende gelingt es ihm, sich im Haus der Mutter versteckt zu halten. Seine Anwesenheit bleibt in der kleinen Gemeinde durchaus nicht unbemerkt, doch verraten will ihn niemand. Am 8. Mai 1945 endet mit der vollständigen Kapitulation der Wehrmacht der Zweite Weltkrieg in Europa. Ein Krieg aus dem der jüngste Müller-Bruder, Adalbert, nicht zurückgekommen ist. Wenig mehr als drei Monate zuvor ist er in Oberschlesien gefallen. Kurt und Fritz Müller überqueren hingegen erst am Ende des Jahres, gemeinsam mit mehr als 450 anderen internierten Österreichern, den Grenzübergang bei St. Margrethen. Beide heiraten und kehren in ein ziviles Berufsleben zurück. Und Erwin Müller? Er muss sich 1949 für den tödlichen Schusswaffengebrauch vor Gericht verantworten und beteuert in Notwehr gehandelt zu haben. Bis 1953 verbüßt er im oberösterreichischen Garsten eine Haftstrafe.

Leseempfehlung:

Nikolaus Hagen, ‚Wir wollten unser junges Leben nicht für eine aussichtslose Sache opfern‘. Der Fall der Brüder Erwin, Kurt und Fritz Müller, in: Peter Pirker/Ingrid Böhler (Hrsg.), Flucht vor dem Krieg. Deserteure der Wehrmacht in Vorarlberg (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs, hrsg. v. Vorarlberger Landesarchiv, Band 15), Tübingen 2023, S. 303-330.

[1] Die Dokumentation der Geschichte von Erwin, Kurt und Fritz Müller verdankt sich der akribischen Recherche von Nikolaus Hagen, entstanden im Rahmen des am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck in den Jahren 2019 bis 2022 durchgeführten Forschungsprojekts ‚Deserteure der Wehrmacht im Reichsgau Tirol und Vorarlberg. Verweigerungsformen, Verfolgung, Solidarität, Vergangenheitspolitik‘, geleitet von Peter Pirker.

[2] Kantonspolizei St. Gallen Posten Buchs 2, Polizeiliche Einvernahme des Fritz Müller, 14.10.1943. Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), E4264#1985#196#2250; zit. n. Nikolaus Hagen, ‚Wir wollten unser junges Leben nicht für eine aussichtslose Sache opfern‘. Der Fall der Brüder Erwin, Kurt und Fritz Müller, in: Peter Pirker/Ingrid Böhler (Hrsg.), Flucht vor dem Krieg. Deserteure der Wehrmacht in Vorarlberg (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs, hrsg. v. Vorarlberger Landesarchiv, Band 15), Tübingen 2023, S. 303-330, hier S. 303.

[3] Adalbert Müller an Maria Berlinger, Brief vom 10.10.1942 (Abschrift vom 18.2.1944). BArch-MA, Pers 15/146444, fol. 12; zit. n. Hagen, Der Fall der Brüder Müller, S. 318.

[4] Kantonspolizei St. Gallen Posten Buchs 2, Polizeiliche Einvernahme des Kurt Müller, 14.10.1943. BAR, E4264#1985#196#2250; zit.n. Hagen, Der Fall der Brüder Müller, S. 319.

42c Erwin, Kurt und Fritz Müller

Erwin, Kurt und Fritz Müller schaffen es durch das Rellstal zum Schweizer Tor

Nüziders-Vandans-Hohenweiler, 10. Oktober 1943[1]

In Europa ist das fünfte Kriegsjahr angebrochen, als die Brüder Erwin, Kurt und Fritz Müller eher zufällig zur selben Zeit auf Fronturlaub in ihrer Heimat sind. Der frisch beförderte SS-Rottenführer Erwin Müller kommt Ende September 1943 aus Litauen. Sein Bruder Kurt reist schon eine Woche zuvor aus dem Norden Finnlands nach Vorarlberg. Fritz, seit neun Monaten ebenfalls im Dienste der Wehrmacht, hat es am 10. September nicht so weit. Der 19-jährige ist schon im Sommer aufgrund einer Knieentzündung von der Ostfront in ein Lazarett an der Mosel verlegt worden. Ihre Mutter Maria, die nach der Trennung von ihrem zweiten Ehemann um 1926 mit ihren Kindern aus der Steiermark nach Vorarlberg zurückgekehrt war, hat der Krieg besonders hart getroffen. Sechs ihrer sieben Söhne sind im Kriegseinsatz. Das kleine landwirtschaftliche Gut in Hohenweiler, auf dem sie seit 1937 lebten, hat sich zusehends geleert.

Kurt Müller

Familienarchiv Müller

Die drei im September 1943 in Hohenweiler ankommenden Brüder nutzen ihr unerwartetes Zusammentreffen dazu, sich über ihre Erlebnisse auszutauschen. Erlebnisse, die in ihnen den Entschluss reifen lassen, den Fronturlaub auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Dafür mussten sie freilich zunächst einmal illegal aus dem Deutschen Reich herauskommen. Und wie ihnen das gelang, das geben sie am 14. Oktober 1943 am Polizeiposten im Schweizerischen Buchs zu Protokoll. Fritz Müller sagt aus:

„Da wir sowieso nicht für das deutsche Regime eingestellt sind und wieder Österreicher werden möchten, beschlossen wir zu entfliehen. Wir wollten unser junges Leben nicht für eine aussichtslose Sache opfern oder später als Krüppel unser Leben fristen.“[2]

Gerne hätten die drei ihren Bruder Adalbert mitnehmen wollen, doch der traut sich nicht, die Kaserne in Innsbruck unerlaubterweise zu verlassen. Einen Tag nach dem Erwin Müller ihn zum Mitkommen in Innsbruck überreden wollte, schreibt Adalbert der Mutter in Hohenweiler:

„Ich ging nicht mit. Bin sehr gespannt, wie die das machen.“[3]

Über ihre Fluchtpläne dürften sich die drei Brüder erst im Laufe ihres Heimaturlaubs Gedanken gemacht haben. Möglicherweise bestärkte sie darin auch der Bombenabwurf US-amerikanischer Flugzeuge auf Feldkirch am 1. Oktober. Für den Zeitpunkt entscheidend aber war wohl das anstehende Urlaubsende Fritz Müllers. Es war Zeit zu Handeln.

Der Termin zum Einrücken am 9. Oktober in Landeck bot zugleich die Chance, sich gemeinsam Richtung Arlberg zu bewegen. So besteigen Fritz und Kurt Müller (der vorgibt seinen Bruder verabschieden zu wollen) an diesem Tag einen Zug nach Bludenz. Das heimliche Ziel ist natürlich Nüziders, eine Station vor Bludenz. Zur Mittagszeit treffen sie dort wie geplant ihren Bruder Erwin, der schon am Tag zuvor nach Nüziders gekommen war und wohl bei seiner Freundin Lina Dressel unterkam. Gleich nebenan befindet sich übrigens das Haus des deutlich älteren Halbbruders der Müllers, Arnold Berlinger, der zu dieser Zeit in Hall in Tirol stationiert ist.

Am späten Abend des 10. Oktobers brechen sie auf und schaffen es zu Fuß noch vor Tagesanbruch bis ins Rellstal, das von der Montafoner Gemeinde Vandans hinauf zur Schweizer Grenze führt. Zwei weitere Nächte später durchschreiten sie das Schweizer Tor, die Passhöhe nahe des Lünersees.

Ihre Uniformen sowie drei Militärpistolen samt Munition verstecken sie unter einem Stein und stellen sich einer schweizerischen Streife. In Buchs gibt Kurt Müller zu Protokoll:

„Wir wanderten nur während der Nacht und am Tag hielten wir uns versteckt. Aus diesem Grund kamen wir nur langsam vorwärts. Zwischen 0500 und 0600 passierten wir ungehindert, Mittwoch den 13. Ac. Die deutsch-schweiz. Grenze. Vor Schuders sprachen wir mit 2 Schweizersoldaten.“[4]

Als Deserteure von den Schweizer Behören anerkannt, werden die Müller-Brüder in ein Internierungslager verbracht, wie es seit 1942 üblich ist.

Zunächst werden sie am Dietschiberg bei Luzern interniert und wohl auch nach militärischen Informationen befragt. Ende Oktober folgt ihre Verlegung in ein Deserteurslager im bündnerischen Unterrealta. Ihre von dort in die Heimat geschickten Briefe sollen ihr Ziel allerdings nicht erreichen. Die Gestapo fängt sie ab.

Erwin Müller

Familienarchiv Müller

Anfang Februar 1944 wird das Trio schließlich in das Lager Stalden bei Bözberg im Kanton Aargau überstellt und verschiedenen Bauern zur Arbeit zugeteilt. Vier Monate später hält es Erwin Müller dort nicht mehr aus, er hat Heimweh. Schon im Dezember war er nach einem Ausbruchsversuch auf halbem Weg zur Grenze gescheitert. Nun verlässt er seinen Arbeitsplatz und schlägt sich vom Kanton Aargau Richtung Vorarlberg durch, auf dem gleichen Weg zurück, zum Schweizer Tor. Nach eineinhalb Tagen überschreitet er – die drei aus dem Versteck geholten Pistolen im Gepäck – kurz vor Mitternacht den in Nebelschwaden gehüllten Grenzpass im Rätikon.

Unweit der Rellstal-Kapelle stößt er am 8. Juni gegen 2 Uhr früh auf einen Grenzwächter und es kommt zu einem Schusswechsel. Der Hilfszollbetriebsassistent Wilhelm Tschabrun wird tödlich getroffen und Müller entgeht so der drohenden Verhaftung. Verstört erreicht er am selben Tag spätabends das Haus seiner Freundin Lina Dressel in Nüziders und schlüpft bei ihr unter. Während die Zeitungen vom Tod des Hilfszöllners berichten, setzt Erwin Müller seinen Weg fort und erreicht nach einigen Tagen Hohenweiler.

Bis kurz vor dem Kriegsende gelingt es ihm, sich im Haus der Mutter versteckt zu halten. Seine Anwesenheit bleibt in der kleinen Gemeinde durchaus nicht unbemerkt, doch verraten will ihn niemand. Am 8. Mai 1945 endet mit der vollständigen Kapitulation der Wehrmacht der Zweite Weltkrieg in Europa. Ein Krieg aus dem der jüngste Müller-Bruder, Adalbert, nicht zurückgekommen ist. Wenig mehr als drei Monate zuvor ist er in Oberschlesien gefallen. Kurt und Fritz Müller überqueren hingegen erst am Ende des Jahres, gemeinsam mit mehr als 450 anderen internierten Österreichern, den Grenzübergang bei St. Margrethen. Beide heiraten und kehren in ein ziviles Berufsleben zurück. Und Erwin Müller? Er muss sich 1949 für den tödlichen Schusswaffengebrauch vor Gericht verantworten und beteuert in Notwehr gehandelt zu haben. Bis 1953 verbüßt er im oberösterreichischen Garsten eine Haftstrafe.

Leseempfehlung:

Nikolaus Hagen, ‚Wir wollten unser junges Leben nicht für eine aussichtslose Sache opfern‘. Der Fall der Brüder Erwin, Kurt und Fritz Müller, in: Peter Pirker/Ingrid Böhler (Hrsg.), Flucht vor dem Krieg. Deserteure der Wehrmacht in Vorarlberg (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs, hrsg. v. Vorarlberger Landesarchiv, Band 15), Tübingen 2023, S. 303-330.

[1] Die Dokumentation der Geschichte von Erwin, Kurt und Fritz Müller verdankt sich der akribischen Recherche von Nikolaus Hagen, entstanden im Rahmen des am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck in den Jahren 2019 bis 2022 durchgeführten Forschungsprojekts ‚Deserteure der Wehrmacht im Reichsgau Tirol und Vorarlberg. Verweigerungsformen, Verfolgung, Solidarität, Vergangenheitspolitik‘, geleitet von Peter Pirker.

[2] Kantonspolizei St. Gallen Posten Buchs 2, Polizeiliche Einvernahme des Fritz Müller, 14.10.1943. Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), E4264#1985#196#2250; zit. n. Nikolaus Hagen, ‚Wir wollten unser junges Leben nicht für eine aussichtslose Sache opfern‘. Der Fall der Brüder Erwin, Kurt und Fritz Müller, in: Peter Pirker/Ingrid Böhler (Hrsg.), Flucht vor dem Krieg. Deserteure der Wehrmacht in Vorarlberg (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs, hrsg. v. Vorarlberger Landesarchiv, Band 15), Tübingen 2023, S. 303-330, hier S. 303.

[3] Adalbert Müller an Maria Berlinger, Brief vom 10.10.1942 (Abschrift vom 18.2.1944). BArch-MA, Pers 15/146444, fol. 12; zit. n. Hagen, Der Fall der Brüder Müller, S. 318.

[4] Kantonspolizei St. Gallen Posten Buchs 2, Polizeiliche Einvernahme des Kurt Müller, 14.10.1943. BAR, E4264#1985#196#2250; zit.n. Hagen, Der Fall der Brüder Müller, S. 319.