42b Kurt Neurath und Franz Hirschfeld> August/September 1938

Text einblenden:

42b Kurt Neurath und Franz Hirschfeld

Über den höchsten Berg des Rätikons – Kurt Neurath und Franz Hirschfeld an der Schesaplana

Nenzing, August/September 1938

Denkt man an Fernsehdokumentationen zum Nationalsozialismus in Österreich, so stehen einem vor allem die Szenen des 15. März 1938 am Wiener Heldenplatz vor Augen. Viele Fotos zeigen den Blick vom Rednerpult am heute noch vielfach als ‚Hitler-Balkon‘ bezeichneten Altan der Neuen Hofburg. Ein Blick auf ein Menschenmeer, bestehend aus mehr als 200.000 Personen, die ihrem ‚Führer‘ drei Tage nach dem so genannten ‚Anschluss‘ an Nazi-Deutschland zujubeln. Die NS-Propaganda sorgte dafür, dass die Aufnahmen ihrer ‚Befreiungskundgebung‘ in Bild und Ton um die Welt gingen. Für ein anderes Zehntel der knapp zwei Millionen Wienerinnen und Wiener markieren diese Märztage hingegen den Beginn ihrer Entrechtung und Entmenschlichung. Zehntausende Wiener Jüdinnen und Juden wurden in den darauffolgenden Jahren vom nationalsozialistischen Regime in den Tod getrieben, während rund 150.000 Weitere aus Wien flüchteten. Viele von ihnen suchten den Weg über Vorarlberg in die Schweiz. Manche aber wählten dabei eher ungewöhnliche Routen, so auch der gelernte Textiltechniker Kurt Neurath. Als er im Spätsommer 1938 aufbricht, hat er schon mehrfach schikanöse Verhaftungen über sich ergehen lassen müssen. Doch stets wurde er wieder freigelassen. Der Terror hatte schließlich auch bei ihm die gewünschte Wirkung: die Flucht.

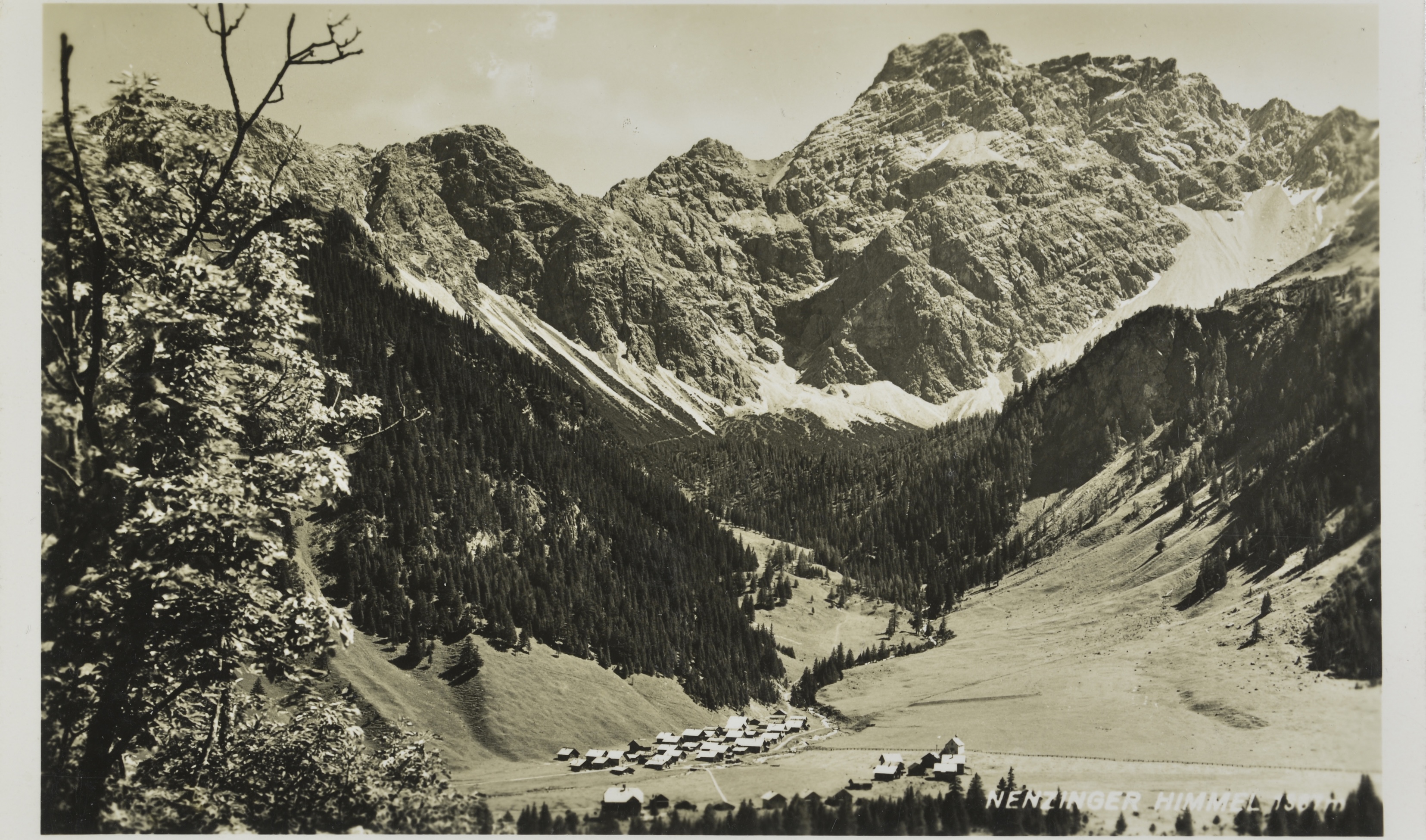

Über welche Vorkenntnisse Kurt Neurath für die Planung seiner letzten Kilometer bis zur Grenze verfügte, ist nicht überliefert. Aber es liegt nahe, dass er in seinem jungen Leben bereits eine gewisse Bergerfahrung sammeln konnte, denn statt wie viele andere zu jener Zeit, fährt er nicht bis ins Rheintal, sondern steigt bereits in Nenzing aus dem Zug. Vor ihm liegt das Gamperdonatal, das sich am hinteren Ende zum ‚Nenzinger Himmel‘ öffnet und mit steilen Berghängen die Grenze zur Schweiz und Liechtenstein markiert. Mehr als 16 Kilometer und rund 850 Höhenmeter sind auf direktem Wege bis in den ‚Himmel‘ zurückzulegen, doch die wahre Herausforderung steht Neurath noch bevor. Denn später erinnert er sich ausgerechnet den höchsten Berg des Rätikonmassivs, die 2.965m hohe Schesaplana, passiert zu haben. Ob er tatsächlich weitere 1.500 Höhenmeter bis zum Gipfel aufsteigt oder die Grenze bereits an einer anderen Stelle, wie etwa dem Salarueljoch passiert, erwähnt Neurath nicht.

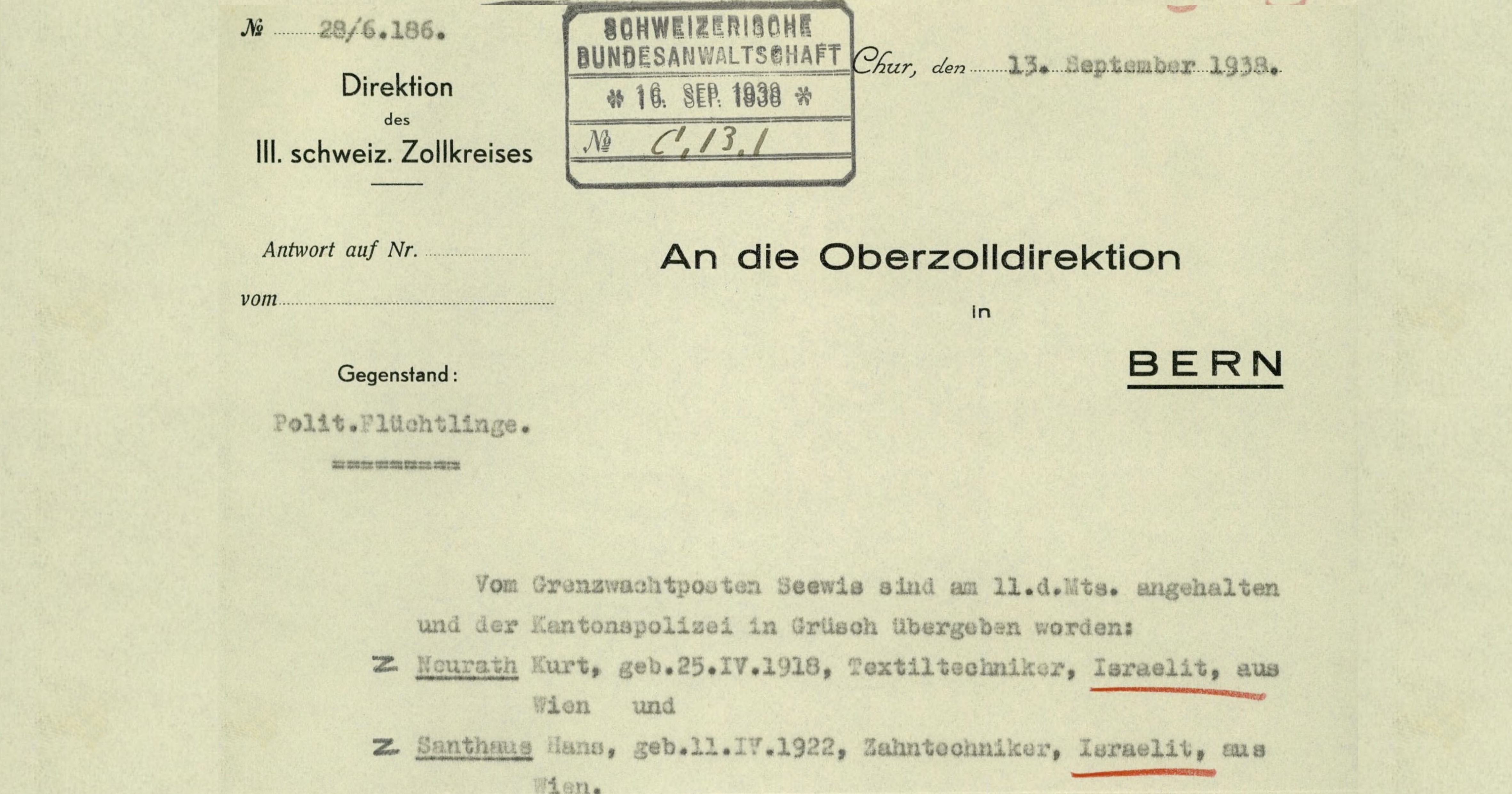

Nach dem Abstieg fühlt er sich jedenfalls im Schweizerischen Schiers bereits in Sicherheit, doch die eidgenössischen Behörden verweigern ihm die Aufnahme. Nach einer Woche Arrest wird er in Buchs der SS übergeben, die ihn nach Vorarlberg zurückbringt und ins Feldkircher Gefängnis einliefert. Dem Vormerkbuch der Justizanstalt ist zu entnehmen, dass sich am 14. September um 17 Uhr die Tür zum Haftraum Nr. 48 hinter ihm schließt. Exakt zwei Wochen später endet aber auch dieser Gefängnisaufenthalt und Kurt Neurath muss nach Wien zurückkehren.

Zwei Monate später wendet er sich an die Auswanderungsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Wie viele andere auch bittet er um Unterstützung, um in ein sicheres Land ausreisen zu können. Als Ziel nennt er Schanghai und seinem Antrag wird auch entsprochen. Doch statt nach China reist er ein halbes Jahr später nach Schweden. Dort war es ihm gelungen, ein Visum zu erhalten.

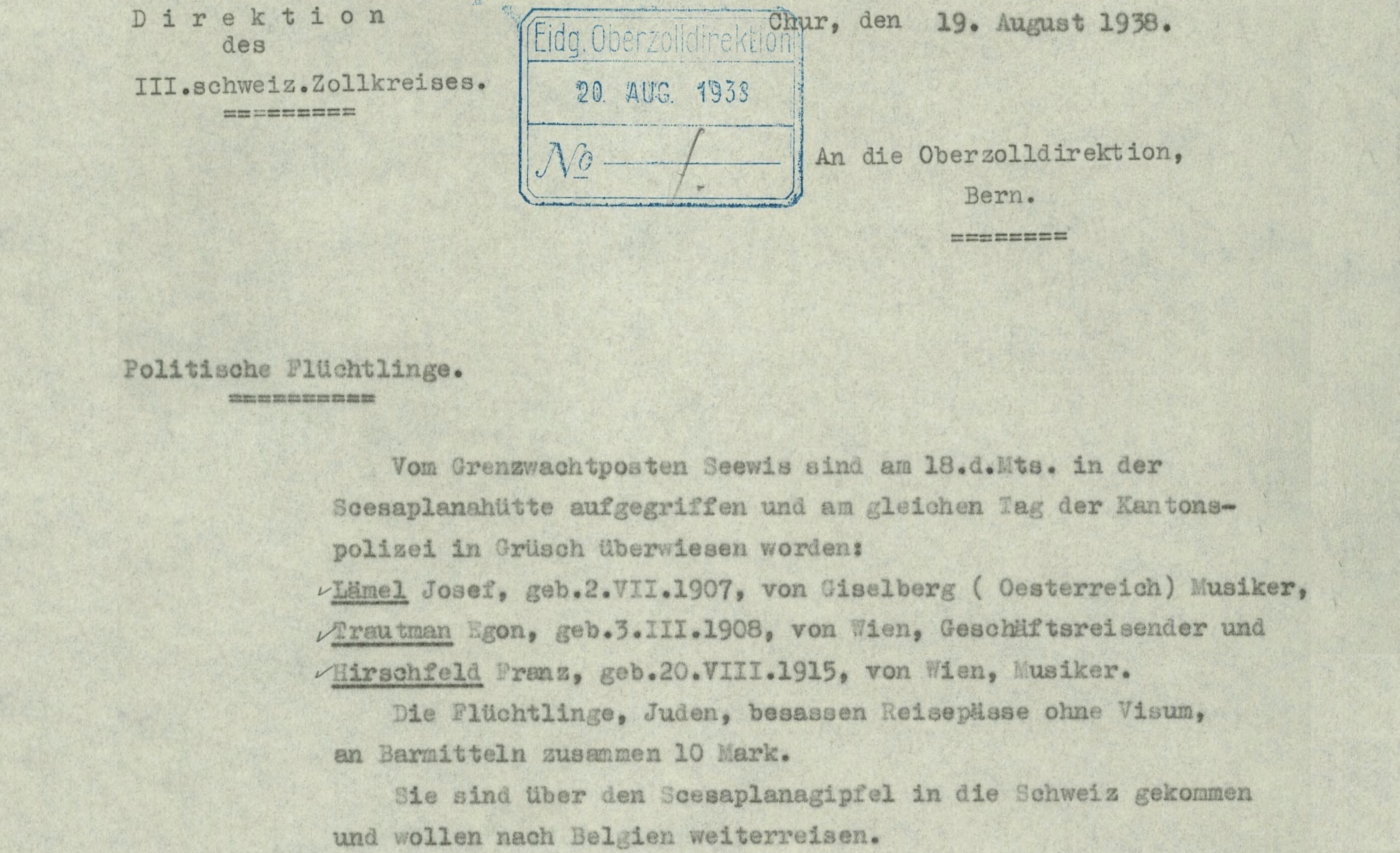

Zwei Wochen vor Kurt Neurath überquert auch der 1915 in Wien geborene Franz Hirschfeld das Schesaplanamassiv. Gemeinsam mit zwei älteren Musikerkollegen aus Wien. Am Ausblick, der an klaren Tagen bis weit hinter den Bodensee reicht, haben alle drei wohl kein Interesse. Stattdessen gilt es schnell und ungesehen ins schweizerische Prättigau abzusteigen. 1.000 Höhenmeter unter dem Gipfel machen sie in der Schesaplanahütte Station. Bald wird dort ein Schweizer Grenzwachposten auf sie aufmerksam und stellt fest, dass sich in den Reisepässen der drei jüdischen Flüchtlinge keine Visaeinträge befinden. Noch am selben Tag, dem 18. August 1938, werden sie der Kantonspolizei in Grüsch übergeben. Im Gegensatz zu Neurath wird Hirschfeld nicht ausgewiesen; am 24. August ist er bereits bei der Zürcher Einwohnerkontrolle registriert, und es gelingt ihm zu bleiben:

„Infolge der Ereignisse des Jahres 1938 in Österreich, habe ich dieses Land damals verlassen, zuerst mit der Absicht nach Übersee auszuwandern, was sich aber nachträglich, infolge der erschwerten Umstände, als unmöglich herausstellte. Zufolge meiner beruflichen Fähigkeiten, wurde ich bald in den Arbeitsprozess eingeschaltet, dazu kam die Verehelichung mit einer Schweizerin, welche Umstände die Schweiz […] zu meiner wirklichen Heimat machten.“[1]

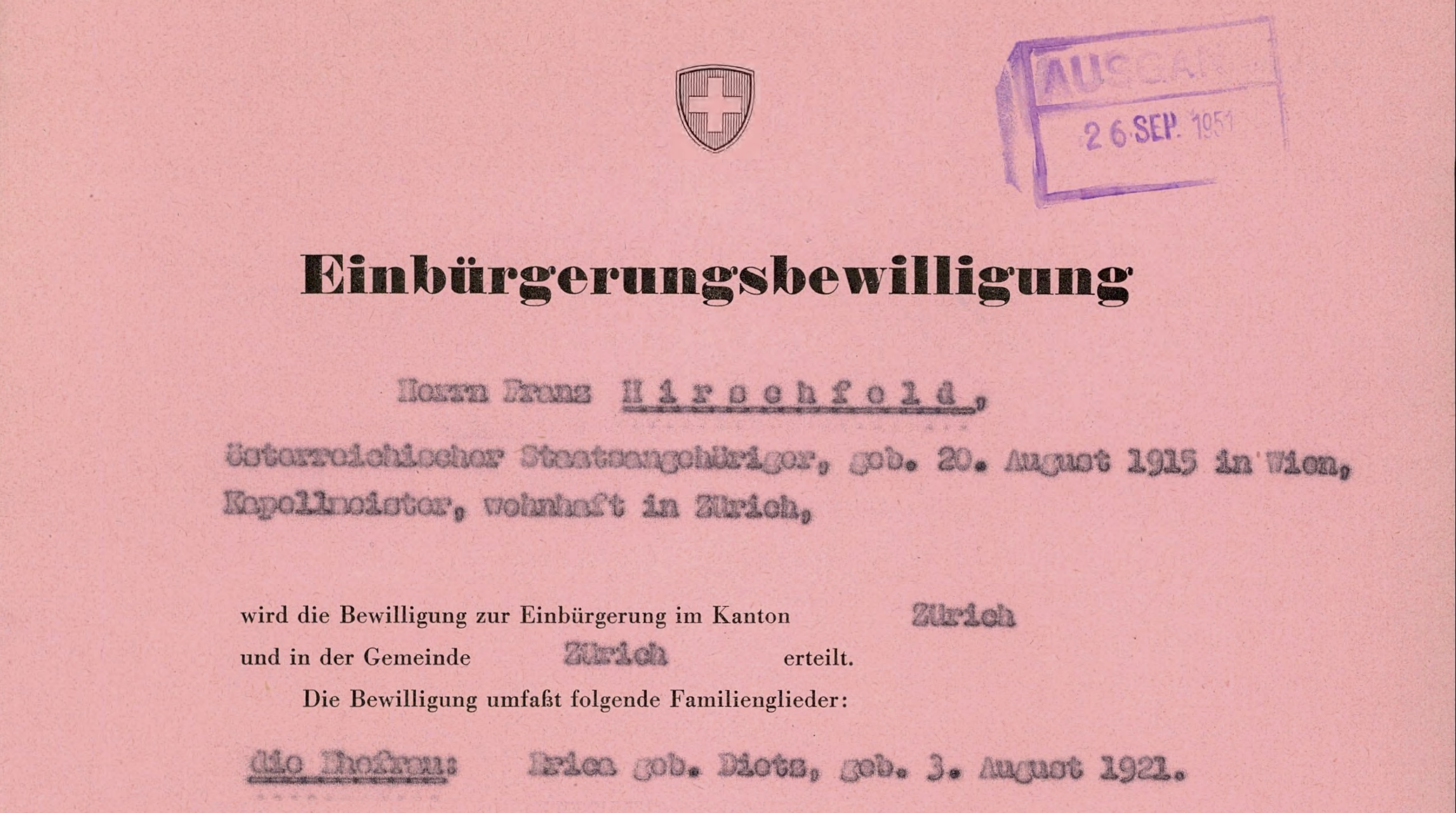

Diese Zeilen richtet Hirschfeld im September 1949, als er um den Erwerb des Gemeinde- und Kantonsbürgerrechts ansucht, an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Die erwähnte Ehe schloss er bereits 1943 mit der 22-jährigen Erika Dietz. Und sein Beruf als Musiker, in dem er auch bald wieder arbeiten darf, führt ihn auf Reisen durch die ganze Schweiz, so nach Basel, Locarno oder Thun. Sein Talent verschaffte ihm mehrmonatige Auftritte in den Kursälen von Bern oder Genf wie auch eine Anstellung im Hotel Silberhorn in Wengen.

Aufenthaltsorte in der Schweiz von Franz Hirschfeld zwischen 1943 und 1949

Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), E4264#2006/96#1380*

Hirschfeld hatte bis 1938 an der Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst in Wien bei Professor Alexander Wunderer Oboe studiert. Aber er beherrschte auch das Saxophon und das Geigenspiel. Bereits vor seiner Flucht war er in mehreren Wiener Orchestern tätig. Seinem Einbürgerungsgesuch in Zürich wird schließlich 1951 stattgegeben. Der nunmehrige Schweizer Bürger gehörte noch viele Jahrzehnte dem Tonhalle-Orchester Zürich an und er heiratete später seine dortige Kollegin Margrit Essek. Im Februar 1990 verstarb er, 74-jährig, in Zürich.

Ausschnitt eines Konzertplakats der Zürcher Tonhalle, Dezember 1968

Stadtarchiv Zürich, Archiv der Tonhalle-Gesellschaft VII.151.:20.1.07

Und Kurt Neurath? Der heiratete in seiner neuen, schwedischen, Heimat ebenfalls zwei Mal, fasste in seinem erlernten Beruf als Textiltechniker Fuß und erreichte das stolze Alter von 99 Jahren. 2014 blickt er für den Österreichischen Nationalfonds zurück und schließt seine Erinnerungen mit den Worten:

„In den ersten Jahren der Emigration und während der Kriegsjahre habe ich, so wie alle anderen in meiner Situation, ständig in Angst gelebt. Die Unruhe für Verwandte und Freunde, aber auch Heimweh machten ein normales Leben unmöglich.“[2]

[1] Franz Hirschfeld in einem Schreiben an die Polizeiabteilung der Eidgenössischen Justiz und Polizeidepartements Bern, Zürich den 19. September 1949, siehe: Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), E4264#2006/96#1380*.

[2] Kurt N. [Neurath], „So kam der März 1938“, in: Renate Meissner (Hrsg.), Erinnerungen. Lebensgeschichten von Opfern des Nationalsozialismus. Wien 2014, S. 86-87, hier S. 87.

42b Kurt Neurath und Franz Hirschfeld

Über den höchsten Berg des Rätikons – Kurt Neurath und Franz Hirschfeld an der Schesaplana

Nenzing, August/September 1938

Denkt man an Fernsehdokumentationen zum Nationalsozialismus in Österreich, so stehen einem vor allem die Szenen des 15. März 1938 am Wiener Heldenplatz vor Augen. Viele Fotos zeigen den Blick vom Rednerpult am heute noch vielfach als ‚Hitler-Balkon‘ bezeichneten Altan der Neuen Hofburg. Ein Blick auf ein Menschenmeer, bestehend aus mehr als 200.000 Personen, die ihrem ‚Führer‘ drei Tage nach dem so genannten ‚Anschluss‘ an Nazi-Deutschland zujubeln. Die NS-Propaganda sorgte dafür, dass die Aufnahmen ihrer ‚Befreiungskundgebung‘ in Bild und Ton um die Welt gingen. Für ein anderes Zehntel der knapp zwei Millionen Wienerinnen und Wiener markieren diese Märztage hingegen den Beginn ihrer Entrechtung und Entmenschlichung. Zehntausende Wiener Jüdinnen und Juden wurden in den darauffolgenden Jahren vom nationalsozialistischen Regime in den Tod getrieben, während rund 150.000 Weitere aus Wien flüchteten. Viele von ihnen suchten den Weg über Vorarlberg in die Schweiz. Manche aber wählten dabei eher ungewöhnliche Routen, so auch der gelernte Textiltechniker Kurt Neurath. Als er im Spätsommer 1938 aufbricht, hat er schon mehrfach schikanöse Verhaftungen über sich ergehen lassen müssen. Doch stets wurde er wieder freigelassen. Der Terror hatte schließlich auch bei ihm die gewünschte Wirkung: die Flucht.

Über welche Vorkenntnisse Kurt Neurath für die Planung seiner letzten Kilometer bis zur Grenze verfügte, ist nicht überliefert. Aber es liegt nahe, dass er in seinem jungen Leben bereits eine gewisse Bergerfahrung sammeln konnte, denn statt wie viele andere zu jener Zeit, fährt er nicht bis ins Rheintal, sondern steigt bereits in Nenzing aus dem Zug. Vor ihm liegt das Gamperdonatal, das sich am hinteren Ende zum ‚Nenzinger Himmel‘ öffnet und mit steilen Berghängen die Grenze zur Schweiz und Liechtenstein markiert. Mehr als 16 Kilometer und rund 850 Höhenmeter sind auf direktem Wege bis in den ‚Himmel‘ zurückzulegen, doch die wahre Herausforderung steht Neurath noch bevor. Denn später erinnert er sich ausgerechnet den höchsten Berg des Rätikonmassivs, die 2.965m hohe Schesaplana, passiert zu haben. Ob er tatsächlich weitere 1.500 Höhenmeter bis zum Gipfel aufsteigt oder die Grenze bereits an einer anderen Stelle, wie etwa dem Salarueljoch passiert, erwähnt Neurath nicht.

Nach dem Abstieg fühlt er sich jedenfalls im Schweizerischen Schiers bereits in Sicherheit, doch die eidgenössischen Behörden verweigern ihm die Aufnahme. Nach einer Woche Arrest wird er in Buchs der SS übergeben, die ihn nach Vorarlberg zurückbringt und ins Feldkircher Gefängnis einliefert. Dem Vormerkbuch der Justizanstalt ist zu entnehmen, dass sich am 14. September um 17 Uhr die Tür zum Haftraum Nr. 48 hinter ihm schließt. Exakt zwei Wochen später endet aber auch dieser Gefängnisaufenthalt und Kurt Neurath muss nach Wien zurückkehren.

Zwei Monate später wendet er sich an die Auswanderungsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Wie viele andere auch bittet er um Unterstützung, um in ein sicheres Land ausreisen zu können. Als Ziel nennt er Schanghai und seinem Antrag wird auch entsprochen. Doch statt nach China reist er ein halbes Jahr später nach Schweden. Dort war es ihm gelungen, ein Visum zu erhalten.

Zwei Wochen vor Kurt Neurath überquert auch der 1915 in Wien geborene Franz Hirschfeld das Schesaplanamassiv. Gemeinsam mit zwei älteren Musikerkollegen aus Wien. Am Ausblick, der an klaren Tagen bis weit hinter den Bodensee reicht, haben alle drei wohl kein Interesse. Stattdessen gilt es schnell und ungesehen ins schweizerische Prättigau abzusteigen. 1.000 Höhenmeter unter dem Gipfel machen sie in der Schesaplanahütte Station. Bald wird dort ein Schweizer Grenzwachposten auf sie aufmerksam und stellt fest, dass sich in den Reisepässen der drei jüdischen Flüchtlinge keine Visaeinträge befinden. Noch am selben Tag, dem 18. August 1938, werden sie der Kantonspolizei in Grüsch übergeben. Im Gegensatz zu Neurath wird Hirschfeld nicht ausgewiesen; am 24. August ist er bereits bei der Zürcher Einwohnerkontrolle registriert, und es gelingt ihm zu bleiben:

„Infolge der Ereignisse des Jahres 1938 in Österreich, habe ich dieses Land damals verlassen, zuerst mit der Absicht nach Übersee auszuwandern, was sich aber nachträglich, infolge der erschwerten Umstände, als unmöglich herausstellte. Zufolge meiner beruflichen Fähigkeiten, wurde ich bald in den Arbeitsprozess eingeschaltet, dazu kam die Verehelichung mit einer Schweizerin, welche Umstände die Schweiz […] zu meiner wirklichen Heimat machten.“[1]

Diese Zeilen richtet Hirschfeld im September 1949, als er um den Erwerb des Gemeinde- und Kantonsbürgerrechts ansucht, an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Die erwähnte Ehe schloss er bereits 1943 mit der 22-jährigen Erika Dietz. Und sein Beruf als Musiker, in dem er auch bald wieder arbeiten darf, führt ihn auf Reisen durch die ganze Schweiz, so nach Basel, Locarno oder Thun. Sein Talent verschaffte ihm mehrmonatige Auftritte in den Kursälen von Bern oder Genf wie auch eine Anstellung im Hotel Silberhorn in Wengen.

Aufenthaltsorte in der Schweiz von Franz Hirschfeld zwischen 1943 und 1949

Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), E4264#2006/96#1380*

Hirschfeld hatte bis 1938 an der Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst in Wien bei Professor Alexander Wunderer Oboe studiert. Aber er beherrschte auch das Saxophon und das Geigenspiel. Bereits vor seiner Flucht war er in mehreren Wiener Orchestern tätig. Seinem Einbürgerungsgesuch in Zürich wird schließlich 1951 stattgegeben. Der nunmehrige Schweizer Bürger gehörte noch viele Jahrzehnte dem Tonhalle-Orchester Zürich an und er heiratete später seine dortige Kollegin Margrit Essek. Im Februar 1990 verstarb er, 74-jährig, in Zürich.

Ausschnitt eines Konzertplakats der Zürcher Tonhalle, Dezember 1968

Stadtarchiv Zürich, Archiv der Tonhalle-Gesellschaft VII.151.:20.1.07

Und Kurt Neurath? Der heiratete in seiner neuen, schwedischen, Heimat ebenfalls zwei Mal, fasste in seinem erlernten Beruf als Textiltechniker Fuß und erreichte das stolze Alter von 99 Jahren. 2014 blickt er für den Österreichischen Nationalfonds zurück und schließt seine Erinnerungen mit den Worten:

„In den ersten Jahren der Emigration und während der Kriegsjahre habe ich, so wie alle anderen in meiner Situation, ständig in Angst gelebt. Die Unruhe für Verwandte und Freunde, aber auch Heimweh machten ein normales Leben unmöglich.“[2]

[1] Franz Hirschfeld in einem Schreiben an die Polizeiabteilung der Eidgenössischen Justiz und Polizeidepartements Bern, Zürich den 19. September 1949, siehe: Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), E4264#2006/96#1380*.

[2] Kurt N. [Neurath], „So kam der März 1938“, in: Renate Meissner (Hrsg.), Erinnerungen. Lebensgeschichten von Opfern des Nationalsozialismus. Wien 2014, S. 86-87, hier S. 87.