42a August Weiß> 26. Februar 1941

Text einblenden:

42a August Weiß

Von Amerlügen ins Aschendorfermoor - Moorsoldat Nr. 503/41 August Weiß

Frastanz, 26. Februar 1941

„Meine Mutter riet mir mich wieder zu melden, was ich aber ablehnte. Am nächsten Tag plante ich nach Einbruch der Dunkelheit über die Berge nach Liechtenstein zu flüchten. In Zivil und ohne Papiere wurde ich von einer Patrouille in Frastanz verhaftet.“[1]

Der Dornbirner August Weiß erinnert sich. Als 19-Jähriger ist er nach mehrmonatigem Arbeitsdienst am 10. Februar 1941 zur Wehrmacht eingezogen worden. Doch im Barackenlager der Salzburger Gebirgsjäger hält er es nicht lange aus; er desertiert, fährt nach Kärnten und beabsichtigt nach Jugoslawien zu flüchten. An der Grenze wird er gewarnt; zwei Monate vor dem deutschen Balkanfeldzug liegt bereits in der Luft, dass der Vielvölkerstaat an der Adria kein sicheres Fluchtziel bleiben würde. Stattdessen gelingt dem Vorarlberger, der sich später selbst oft als „Antimilitarist und Internationalist“[2] bezeichnen sollte, die Rückkehr in seine Heimatstadt. Während August Weiß bei dieser Fahrt zu seiner Mutter noch auf die Eisenbahn vertraut, setzt er bei seinem Fluchtversuch in Richtung Liechtenstein wohl auf das Fahrrad. Und nimmt den Weg nach Frastanz, obwohl die Schweizer Grenze am Rhein deutlich näher liegen würde. Doch als Nichtschwimmer traut sich August Weiß die Flussüberquerung nicht zu.

Seine Fluchtroute führt ihn in den oberhalb von Frastanz gelegenen Ortsteil Amerlügen, der damals nur etwas mehr als 30 Gebäude umfasst. Dazu zählt auch die kleine Kapelle ‚Maria Opferung‘, wo August Weiß festgenommen wird, rund 3 Kilometer Luftlinie vor der Liechtensteiner Grenze.

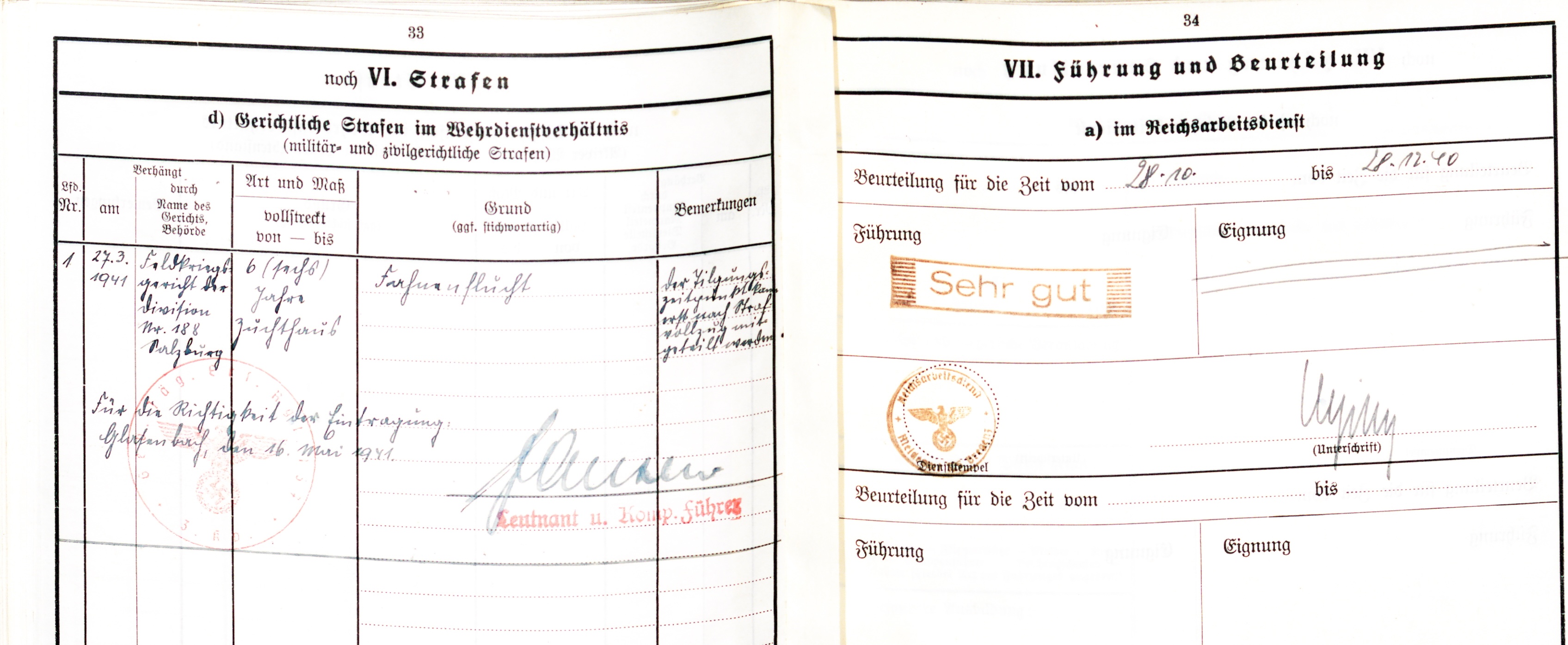

Zurück in Salzburg wird ihm vor dem Kriegsgericht der Prozess gemacht. Am 27. März 1941 wird Weiß wegen ‚Fahnenflucht‘ zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt und verliert damit auch seine ‚Wehrwürdigkeit‘.

Mehrmals wird er in der Haft von einem Ort an den nächsten überstellt, ehe er sich am 5. Juni im Strafgefangenenlager Aschendorfermoor, einem der berüchtigten Emslandlager, wiederfindet. Als Häftling 503/41 ist er einer von über 1.000 Gefangenen, denen nicht nur schwere körperliche Arbeit abverlangt wird. Die Schikanierung besteht auch aus mangelhafter Ernährung und körperlicher Züchtigung der ‚Sträflinge‘, die Weiß 15 Monate zu überstehen hat. Und danach geht es noch lange nicht in die Freiheit:

„Ich [wurde] am 1. September 1942 ins Wehrmachtsgefängnis Fort Zinna, Torgau, überstellt, wo ich bis 30. November 1942 inhaftiert blieb. Mein durch die Lagerbedingungen in Aschendorfermoor ohnehin schon angegriffener Gesundheitszustand verschlechterte sich in Torgau rapide. Durch die miserable Ernährung und die militärischen Schikanen wog ich zum Zeitpunkt meiner Entlassung nur noch 35 Kilo. Meine Größe war 165 Zentimeter, mein Normalgewicht 65 Kilo.“[3]

Auch die von Weiß angesprochene Entlassung bedeutet noch keineswegs seine Heimkehr. Am 1. Dezember 1942 wird er dem Bewährungsbataillon 500 in Fulda übergeben. Ein halbes Jahr später kommt August Weiß an die Ostfront. Vier Verwundungen samt langwierigen Lazarettaufenthalten später erlebt Weiß das Kriegsende als Gefangener tschechischer Partisanen. Erst am 17. Oktober 1946, drei Wochen nach seinem 25. Geburtstag, steht Weiß nach der Freilassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft endlich wieder vor seinem Elternhaus in der Dornbirner Schillerstraße.

„Nach meiner Rückkehr nach Österreich arbeitete ich als Bauarbeiter und später bei der Leuchtenfirma Zumtobel, wo ich auch im Betriebsrat tätig war. Ich vermied es weitgehend, über meine Desertion zu sprechen, und entwickelte die Tugend des Schweigens. Erst Jahrzehnte später […] sprach ich an einigen Schulen über meine damaligen Erlebnisse.“[4]

Wichtig für diesen Schritt in die Öffentlichkeit ist nicht zuletzt die 1982 gegründete Johann-August-Malin-Gesellschaft. Aus ihrem Kreis finden sich rund 40 Jahre nach Kriegsende fünf junge Historiker, die sich mit den Themen Verfolgung und Widerstand im Vorarlberg während der NS-Zeit beschäftigen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichen sie 1985 im Werk „Von Herren und Menschen“[5], wodurch erstmals eine breite Öffentlichkeit von August Weiß und seiner Deserteursgeschichte erfährt. Unbekannt war sie in Teilen der Bevölkerung freilich auch davor nicht. Davon zeugen die Erinnerungen seiner Söhne an nächtliche Drohanrufe; ein Symptom der von Vorurteilen und Ausgrenzung geprägten Debatten, in einer Gesellschaft, in der noch bis zum Ende des letzten Jahrhunderts Deserteure verfemt blieben. Forschungsprojekte an der Universität Wien, mit Vorarlberger Beteiligung, aber auch das Engagement von Einzelpersonen und Parteien sorgen schließlich dafür, dass um die Jahrtausendwende erste Deserteure für ihre erlittene Verfolgung entschädigt werden.

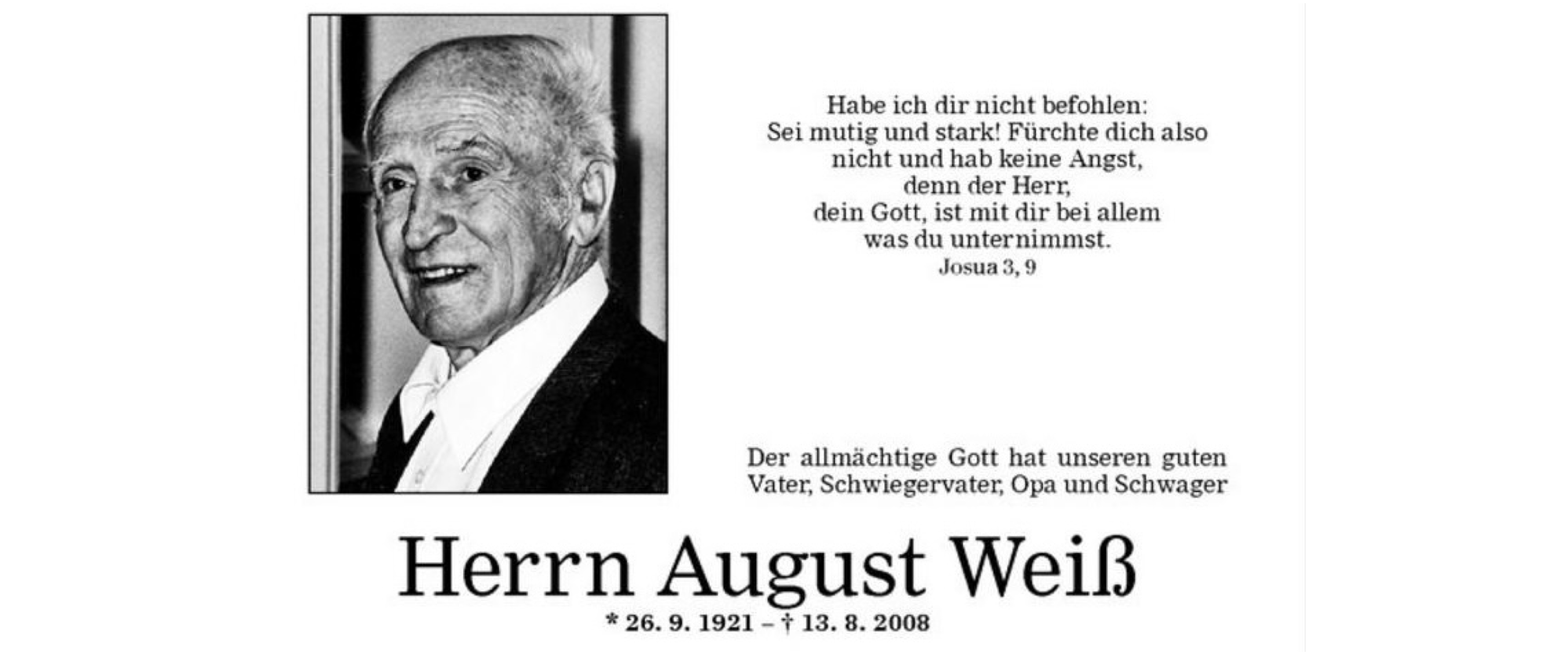

Unter ihnen ist auch August Weiß, der im Oktober 2000 als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt wird. Bis zur vollständigen Rehabilitierung sollte es noch länger dauern. Erst am 1. Dezember 2009 trat das ‚Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz‘ in Kraft. Doch das erlebte August Weiß nicht mehr. Er starb bereits am 13. August 2008 in Dornbirn.

Die öffentliche Erinnerungspolitik im Umgang mit Deserteuren setzte in den Folgejahren sichtbare Zeichen. So wird August Weiß, der sich als Zeitzeuge noch selbst im Rahmen seiner Schulbesuche und Interviews dafür engagierte, heute an mehreren Orten gedacht. Im Oktober 2014 wurde am Wiener Ballhausplatz das erste Deserteursdenkmal Österreichs eingeweiht, im November 2015 folgte am Bregenzer Sparkassenplatz das Widerstandsmahn- und Deserteursdenkmal. Schon seit 2011 wird am Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager im deutschen Papenburg neben vielen anderen Schicksalen auch jenes von August Weiß erinnert.

Links:

Deserteursdenkmal Wien: https://deserteursdenkmal.at

Widerstandsmahnmal Bregenz: https://widerstandsmahnmal-bregenz.at

Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager: https://diz-emslandlager.de

Leseempfehlungen:

Hannes Metzler, Die Opfer erzählen. „Soldaten, die einfach nicht im Gleichschritt marschiert sind …“ Zeitzeugeninterviews mit Überlebenden der NS-Militärgerichtsbarkeit, in: Walter Manoschek (Hg.), Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 494–603.

Werner Bundschuh, August Weiß (1921-2008) – Moorsoldat Nr. 503/41: „Es soll keiner mehr das erleben, was ich erlebt habe“, in: Hanno Platzgummer/Karin Bitschnau/Werner Bundschuh (Hrsg.), „Ich kann einem Staat nicht dienen der schuldig ist…“. Vorarlberger vor den Gerichten der Wehrmacht, Dornbirn 2011, S. 37–50.

Egon Weiß, 503/41 – eine Nummer im Moor. Mein Vater, der Wehrmachtsdeserteur August Weiß, in: Juliane Alton/Thomas Geldmacher/Magnus Koch/Hannes Metzler (Hrsg.), „Verliehen für die Flucht vor den Fahnen“. Das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz in Wien, Göttingen 2016, S. 210–219.

[1] Aus der selbstverfassten Kurzbiografie von August Weiß, siehe: Hannes Metzler, Die Opfer erzählen. „Soldaten, die einfach nicht im Gleichschritt marschiert sind …“ Zeitzeugeninterviews mit Überlebenden der NS-Militärgerichtsbarkeit, in: Walter Manoschek (Hg.), Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 494–603, hier S. 597.

[5] Hermann Brändle, Gernot Egger, Kurt Greussing, Meinrad Pichler und Harald Walser, siehe: Johann-August-Malin-Gesellschaft (Hrsg.), Von Herren und Menschen. Verfolgung und Widerstand in Vorarlberg 1933–1945 (Beiträge zur Geschichte und Gesellschaft Vorarlbergs 5), Bregenz 1985.

42a August Weiß

Von Amerlügen ins Aschendorfermoor - Moorsoldat Nr. 503/41 August Weiß

Frastanz, 26. Februar 1941

„Meine Mutter riet mir mich wieder zu melden, was ich aber ablehnte. Am nächsten Tag plante ich nach Einbruch der Dunkelheit über die Berge nach Liechtenstein zu flüchten. In Zivil und ohne Papiere wurde ich von einer Patrouille in Frastanz verhaftet.“[1]

Der Dornbirner August Weiß erinnert sich. Als 19-Jähriger ist er nach mehrmonatigem Arbeitsdienst am 10. Februar 1941 zur Wehrmacht eingezogen worden. Doch im Barackenlager der Salzburger Gebirgsjäger hält er es nicht lange aus; er desertiert, fährt nach Kärnten und beabsichtigt nach Jugoslawien zu flüchten. An der Grenze wird er gewarnt; zwei Monate vor dem deutschen Balkanfeldzug liegt bereits in der Luft, dass der Vielvölkerstaat an der Adria kein sicheres Fluchtziel bleiben würde. Stattdessen gelingt dem Vorarlberger, der sich später selbst oft als „Antimilitarist und Internationalist“[2] bezeichnen sollte, die Rückkehr in seine Heimatstadt. Während August Weiß bei dieser Fahrt zu seiner Mutter noch auf die Eisenbahn vertraut, setzt er bei seinem Fluchtversuch in Richtung Liechtenstein wohl auf das Fahrrad. Und nimmt den Weg nach Frastanz, obwohl die Schweizer Grenze am Rhein deutlich näher liegen würde. Doch als Nichtschwimmer traut sich August Weiß die Flussüberquerung nicht zu.

Seine Fluchtroute führt ihn in den oberhalb von Frastanz gelegenen Ortsteil Amerlügen, der damals nur etwas mehr als 30 Gebäude umfasst. Dazu zählt auch die kleine Kapelle ‚Maria Opferung‘, wo August Weiß festgenommen wird, rund 3 Kilometer Luftlinie vor der Liechtensteiner Grenze.

Zurück in Salzburg wird ihm vor dem Kriegsgericht der Prozess gemacht. Am 27. März 1941 wird Weiß wegen ‚Fahnenflucht‘ zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt und verliert damit auch seine ‚Wehrwürdigkeit‘.

Mehrmals wird er in der Haft von einem Ort an den nächsten überstellt, ehe er sich am 5. Juni im Strafgefangenenlager Aschendorfermoor, einem der berüchtigten Emslandlager, wiederfindet. Als Häftling 503/41 ist er einer von über 1.000 Gefangenen, denen nicht nur schwere körperliche Arbeit abverlangt wird. Die Schikanierung besteht auch aus mangelhafter Ernährung und körperlicher Züchtigung der ‚Sträflinge‘, die Weiß 15 Monate zu überstehen hat. Und danach geht es noch lange nicht in die Freiheit:

„Ich [wurde] am 1. September 1942 ins Wehrmachtsgefängnis Fort Zinna, Torgau, überstellt, wo ich bis 30. November 1942 inhaftiert blieb. Mein durch die Lagerbedingungen in Aschendorfermoor ohnehin schon angegriffener Gesundheitszustand verschlechterte sich in Torgau rapide. Durch die miserable Ernährung und die militärischen Schikanen wog ich zum Zeitpunkt meiner Entlassung nur noch 35 Kilo. Meine Größe war 165 Zentimeter, mein Normalgewicht 65 Kilo.“[3]

Auch die von Weiß angesprochene Entlassung bedeutet noch keineswegs seine Heimkehr. Am 1. Dezember 1942 wird er dem Bewährungsbataillon 500 in Fulda übergeben. Ein halbes Jahr später kommt August Weiß an die Ostfront. Vier Verwundungen samt langwierigen Lazarettaufenthalten später erlebt Weiß das Kriegsende als Gefangener tschechischer Partisanen. Erst am 17. Oktober 1946, drei Wochen nach seinem 25. Geburtstag, steht Weiß nach der Freilassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft endlich wieder vor seinem Elternhaus in der Dornbirner Schillerstraße.

„Nach meiner Rückkehr nach Österreich arbeitete ich als Bauarbeiter und später bei der Leuchtenfirma Zumtobel, wo ich auch im Betriebsrat tätig war. Ich vermied es weitgehend, über meine Desertion zu sprechen, und entwickelte die Tugend des Schweigens. Erst Jahrzehnte später […] sprach ich an einigen Schulen über meine damaligen Erlebnisse.“[4]

Wichtig für diesen Schritt in die Öffentlichkeit ist nicht zuletzt die 1982 gegründete Johann-August-Malin-Gesellschaft. Aus ihrem Kreis finden sich rund 40 Jahre nach Kriegsende fünf junge Historiker, die sich mit den Themen Verfolgung und Widerstand im Vorarlberg während der NS-Zeit beschäftigen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichen sie 1985 im Werk „Von Herren und Menschen“[5], wodurch erstmals eine breite Öffentlichkeit von August Weiß und seiner Deserteursgeschichte erfährt. Unbekannt war sie in Teilen der Bevölkerung freilich auch davor nicht. Davon zeugen die Erinnerungen seiner Söhne an nächtliche Drohanrufe; ein Symptom der von Vorurteilen und Ausgrenzung geprägten Debatten, in einer Gesellschaft, in der noch bis zum Ende des letzten Jahrhunderts Deserteure verfemt blieben. Forschungsprojekte an der Universität Wien, mit Vorarlberger Beteiligung, aber auch das Engagement von Einzelpersonen und Parteien sorgen schließlich dafür, dass um die Jahrtausendwende erste Deserteure für ihre erlittene Verfolgung entschädigt werden.

Unter ihnen ist auch August Weiß, der im Oktober 2000 als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt wird. Bis zur vollständigen Rehabilitierung sollte es noch länger dauern. Erst am 1. Dezember 2009 trat das ‚Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz‘ in Kraft. Doch das erlebte August Weiß nicht mehr. Er starb bereits am 13. August 2008 in Dornbirn.

Die öffentliche Erinnerungspolitik im Umgang mit Deserteuren setzte in den Folgejahren sichtbare Zeichen. So wird August Weiß, der sich als Zeitzeuge noch selbst im Rahmen seiner Schulbesuche und Interviews dafür engagierte, heute an mehreren Orten gedacht. Im Oktober 2014 wurde am Wiener Ballhausplatz das erste Deserteursdenkmal Österreichs eingeweiht, im November 2015 folgte am Bregenzer Sparkassenplatz das Widerstandsmahn- und Deserteursdenkmal. Schon seit 2011 wird am Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager im deutschen Papenburg neben vielen anderen Schicksalen auch jenes von August Weiß erinnert.

Links:

Deserteursdenkmal Wien: https://deserteursdenkmal.at

Widerstandsmahnmal Bregenz: https://widerstandsmahnmal-bregenz.at

Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager: https://diz-emslandlager.de

Leseempfehlungen:

Hannes Metzler, Die Opfer erzählen. „Soldaten, die einfach nicht im Gleichschritt marschiert sind …“ Zeitzeugeninterviews mit Überlebenden der NS-Militärgerichtsbarkeit, in: Walter Manoschek (Hg.), Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 494–603.

Werner Bundschuh, August Weiß (1921-2008) – Moorsoldat Nr. 503/41: „Es soll keiner mehr das erleben, was ich erlebt habe“, in: Hanno Platzgummer/Karin Bitschnau/Werner Bundschuh (Hrsg.), „Ich kann einem Staat nicht dienen der schuldig ist…“. Vorarlberger vor den Gerichten der Wehrmacht, Dornbirn 2011, S. 37–50.

Egon Weiß, 503/41 – eine Nummer im Moor. Mein Vater, der Wehrmachtsdeserteur August Weiß, in: Juliane Alton/Thomas Geldmacher/Magnus Koch/Hannes Metzler (Hrsg.), „Verliehen für die Flucht vor den Fahnen“. Das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz in Wien, Göttingen 2016, S. 210–219.

[1] Aus der selbstverfassten Kurzbiografie von August Weiß, siehe: Hannes Metzler, Die Opfer erzählen. „Soldaten, die einfach nicht im Gleichschritt marschiert sind …“ Zeitzeugeninterviews mit Überlebenden der NS-Militärgerichtsbarkeit, in: Walter Manoschek (Hg.), Opfer der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003, S. 494–603, hier S. 597.

[5] Hermann Brändle, Gernot Egger, Kurt Greussing, Meinrad Pichler und Harald Walser, siehe: Johann-August-Malin-Gesellschaft (Hrsg.), Von Herren und Menschen. Verfolgung und Widerstand in Vorarlberg 1933–1945 (Beiträge zur Geschichte und Gesellschaft Vorarlbergs 5), Bregenz 1985.