29c Jerzy Nachtman> 28. November 1944

Text einblenden:

29c Jerzy Nachtman

Mit dem Traktor fast über die Grenze: Wie Jerzy Nachtman, alias Kazimierz Olecki, doch noch zum Nationalhelden wurde

Götzis-Diepoldsau-Basel-Montreux-Genf, 28. November 1944

Als Jerzy Nachtman im November 1944 als Zivilarbeiter nach Götzis kommt, hat der 22-Jährige schon viel erlebt. Seit 1940 hat er im polnischen Untergrund gegen die deutsche Besatzung gekämpft, auf Seiten der katholisch-nationalistischen Widerstandsorganisation NSZ. Zuerst in seinem Heimatort Wołomin, dann in Warschau. Im August 1944 nimmt er am Warschauer Aufstand teil, als ‚Offizierskadett‘ in der Kompanie ‚Warzawianka‘. Doch der Aufstand wird niedergeschlagen, während die Rote Armee am östlichen Weichselufer mit dem eigenen Vormarsch abwartet. Das Interesse der Sowjets an einem Sieg der polnischen Nationalisten ist enden wollend.

Jerzy Nachtman, der unter dem Decknamen Kazimierz Olecki gekämpft hat, gelingt es zu fliehen, zuerst nach Krakau, dann nach Czenstochau. Dort erhält er falsche Papiere, nun auf den Namen Jerzy Zmielinski, mit denen er sich zur Arbeit ins Deutsche Reich meldet.

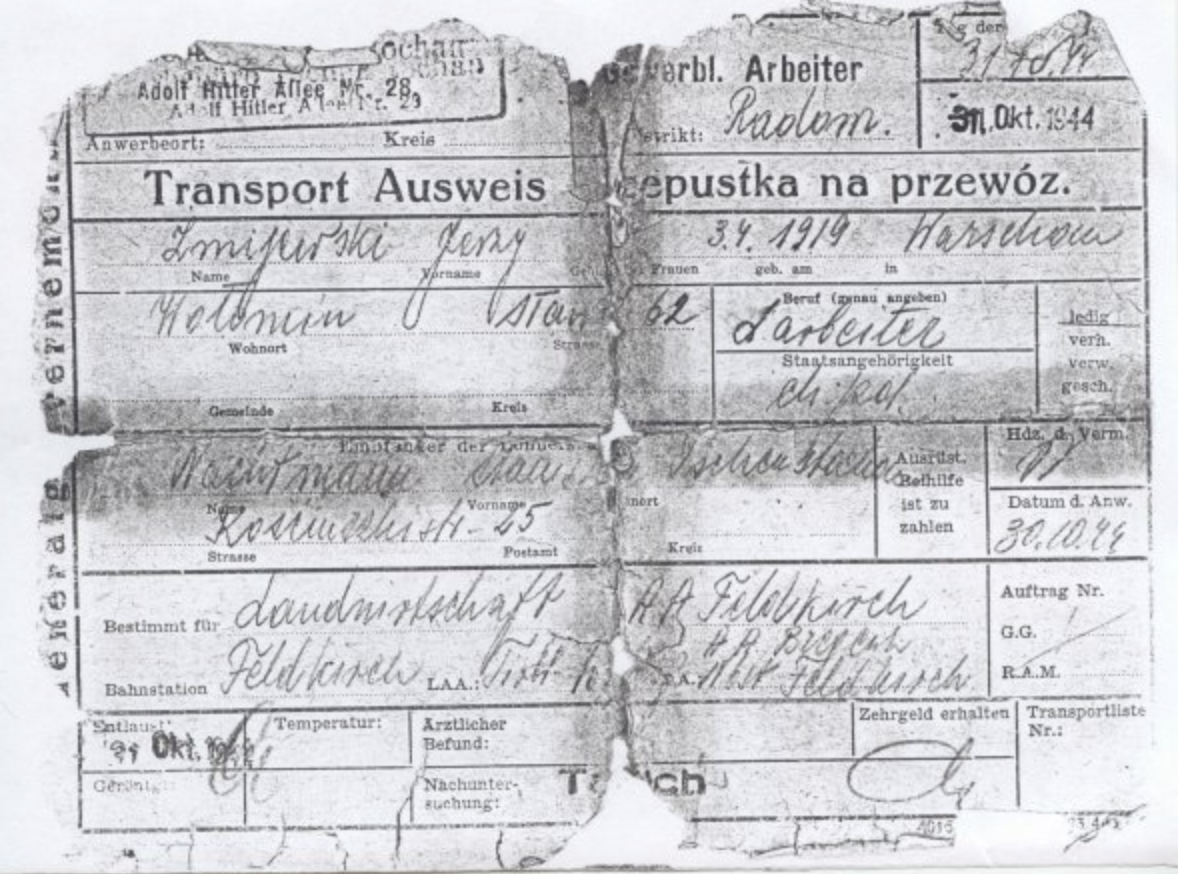

Transportausweis zur Arbeit in Feldkirch, 1944

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944

Viele Jahre später, 2009, gibt er dem Museum des Warschauer Aufstands ein Interview.

„Es war so, dass man sich den Ort aussuchen konnte, wenn man sich freiwillig zur Arbeit in Deutschland meldete. Dort hatte ich Zugang zu einem Mönch, und er vermittelte mir, dass ich als Freiwilliger nach Deutschland gehen konnte, nach Feldkirch. Das liegt an der österreichisch-schweizerischen Grenze. Ich stieg in einen Zug...

Und mussten Sie selbst dort hinfahren?

Ja, denn da ich ein Freiwilliger war, wurde ich nicht eskortiert, ich hatte einfach eine Fahrkarte, stieg in den Zug und reiste. In Wien bin ich umgestiegen in einen anderen Zug und bin bis zur Schweizer Grenze gekommen. Dort meldete ich dem Arbeitsamt, dass ich zum Arbeiten gekommen war. ‚Was können Sie tun?‘ Ich sage: ‚Ein bisschen mit einem Auto. Ich bin Fahrer.‘ (…)

Nachher [habe ich] mit Polen gesprochen, die seit 1939 dort in Gefangenschaft waren und dann gearbeitet haben, die sagen: ‚Hör mal, am Rhein – (…) das Dorf Götzis, näher an der Grenze, – sag mal, du bist Traktorfahrer‘. Und ich sage: ‚Auf einem Traktor kann ich nicht [fahren]‘. - 'Setz dich hin! Sie zeigten mir, wie man die Gänge einlegt. Also ging ich hin und sagte, ich sei Fahrer. An der Grenze gab es eine Pontonfabrik, und dort bin ich zwei oder drei Tage lang gefahren. Später erfuhr ich von diesem Polen, dass die Grenze entlang des Rheins verlief, aber an einer Stelle wechselte der Rhein sein Bett und es gab eine Landgrenze.

Er sagte: ‚Hör zu, ich werde an dieser Grenze ein Feld der Gemeinde pflügen. Ich werde krank, und Du kannst hinkommen und versuchen zu fliehen‘. Und das tat ich. (…) Und es stellte sich heraus, dass es einen Deich gab und alle zwei- oder dreihundert Meter ein Wachhäuschen, und Wachen darin. Und trotzdem hat er mir gesagt: ‚Wenn du auf dem Wall bist, können sie nicht schießen, weil sie einen Schweizer erschießen könnten‘. Also ich fuhr hin, spießte diesen Pflug auf, es nieselte. (…) Als die Deutschen merkten, dass ich arbeitete, haben sie nicht aufgepasst. Ich bin zwischen den Wachposten unter dem Damm hochgefahren, ich habe den Traktor verlassen, [der Motor] stotterte, [ich sprang] auf den Damm, und ich wusste nicht, dass hinter dem Damm Drähte waren, Böcke mit Stacheldraht, aber in der Angst habe ich mich losgerissen, bin rübergesprungen und schon war ich in der Schweiz.“[1]

Ungehindert erreicht Jerzy Nachtman die Straßenbahn, die damals noch von Diepoldsau nach Heerbrugg hinüberfährt. Sein Geld will der Schaffner nicht, aber an der Brücke über den Rhein warten schon die Schweizer Landjäger. Nachtman wird in ein Lager für Militärinternierte in Basel überwiesen. Schon am ersten Morgen flieht er von dort, und wird erneut gefasst. Auch aus dem nächsten Lager, nun bei Montreux am Genfer See gelingt es ihm abzuhauen, nur um schließlich in Genf erneut in einem Lager zu landen, unter verschärften Bedingungen.

„Sie haben den Schweizern eine Menge Freude gemacht.

Aber als sie mich in Genf erwischten, wussten sie schon, dass ich auf der Flucht war, ich saß auf der [Polizei-]Station, sie kamen und sahen nach, ob ich hungrig war, sie gaben mir Zeitschriften.

Also mit Sympathie.

Ja. Danach haben sie mich in ein Lager für polnische Soldaten deportiert, denn 1940 hat die Division, die in Frankreich gekämpft hat, die Waffen nicht niedergelegt, sondern ist in die Schweiz gegangen und die Schweizer haben sie interniert.“

Nachdem Nachtman zum dritten Mal ausgerissen ist, wird er freilich in einem Lager interniert, das strenger bewacht wird, mit Hunden und Stacheldraht. Offiziere sind unter den Internierten und Nachtman trifft tatsächlich auf seinen Cousin Stefan Wiązowski, der ihm vor unbedachten Aktionen abrät. Wiązowski hat inzwischen eine heimliche Schweizer Freundin. Gemeinsam gelingt es ihnen, sich nach Frankreich abzusetzen, wo Nachtman im Januar wieder in die polnische Armee eintritt und in den letzten Kriegsmonaten in Italien stationiert wird.

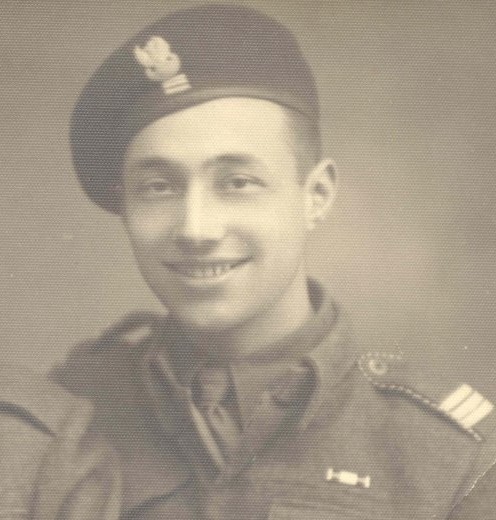

Jerzy Nachtman, 1945

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944

Nach Hause kehrt Nachtman erst 1946 zurück. Unter kommunistischer Herrschaft gelten seine mutigen Aktionen während des Krieges nichts mehr, er hat auf der falschen Seite des Widerstands gekämpft. Erst nach 1989 dreht sich der Wind und Nachtman wird vom neuen polnischen Nationalismus vereinnahmt, zum ordengeschmückten Nationalhelden und gefragten Zeitzeugen in den Schulen.[2]

[1] Interview mit Jerzy Nachtman, 17.10.2009, auf der Website des Museums des Warschauer Aufstands: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jerzy-henryk-nachtman,2051.html (3.2.2025).

[2] Mehr zu Jerzy Nachtman: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58559&tree=Hohenems

29c Jerzy Nachtman

Mit dem Traktor fast über die Grenze: Wie Jerzy Nachtman, alias Kazimierz Olecki, doch noch zum Nationalhelden wurde

Götzis-Diepoldsau-Basel-Montreux-Genf, 28. November 1944

Als Jerzy Nachtman im November 1944 als Zivilarbeiter nach Götzis kommt, hat der 22-Jährige schon viel erlebt. Seit 1940 hat er im polnischen Untergrund gegen die deutsche Besatzung gekämpft, auf Seiten der katholisch-nationalistischen Widerstandsorganisation NSZ. Zuerst in seinem Heimatort Wołomin, dann in Warschau. Im August 1944 nimmt er am Warschauer Aufstand teil, als ‚Offizierskadett‘ in der Kompanie ‚Warzawianka‘. Doch der Aufstand wird niedergeschlagen, während die Rote Armee am östlichen Weichselufer mit dem eigenen Vormarsch abwartet. Das Interesse der Sowjets an einem Sieg der polnischen Nationalisten ist enden wollend.

Jerzy Nachtman, der unter dem Decknamen Kazimierz Olecki gekämpft hat, gelingt es zu fliehen, zuerst nach Krakau, dann nach Czenstochau. Dort erhält er falsche Papiere, nun auf den Namen Jerzy Zmielinski, mit denen er sich zur Arbeit ins Deutsche Reich meldet.

Transportausweis zur Arbeit in Feldkirch, 1944

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944

Viele Jahre später, 2009, gibt er dem Museum des Warschauer Aufstands ein Interview.

„Es war so, dass man sich den Ort aussuchen konnte, wenn man sich freiwillig zur Arbeit in Deutschland meldete. Dort hatte ich Zugang zu einem Mönch, und er vermittelte mir, dass ich als Freiwilliger nach Deutschland gehen konnte, nach Feldkirch. Das liegt an der österreichisch-schweizerischen Grenze. Ich stieg in einen Zug...

Und mussten Sie selbst dort hinfahren?

Ja, denn da ich ein Freiwilliger war, wurde ich nicht eskortiert, ich hatte einfach eine Fahrkarte, stieg in den Zug und reiste. In Wien bin ich umgestiegen in einen anderen Zug und bin bis zur Schweizer Grenze gekommen. Dort meldete ich dem Arbeitsamt, dass ich zum Arbeiten gekommen war. ‚Was können Sie tun?‘ Ich sage: ‚Ein bisschen mit einem Auto. Ich bin Fahrer.‘ (…)

Nachher [habe ich] mit Polen gesprochen, die seit 1939 dort in Gefangenschaft waren und dann gearbeitet haben, die sagen: ‚Hör mal, am Rhein – (…) das Dorf Götzis, näher an der Grenze, – sag mal, du bist Traktorfahrer‘. Und ich sage: ‚Auf einem Traktor kann ich nicht [fahren]‘. - 'Setz dich hin! Sie zeigten mir, wie man die Gänge einlegt. Also ging ich hin und sagte, ich sei Fahrer. An der Grenze gab es eine Pontonfabrik, und dort bin ich zwei oder drei Tage lang gefahren. Später erfuhr ich von diesem Polen, dass die Grenze entlang des Rheins verlief, aber an einer Stelle wechselte der Rhein sein Bett und es gab eine Landgrenze.

Er sagte: ‚Hör zu, ich werde an dieser Grenze ein Feld der Gemeinde pflügen. Ich werde krank, und Du kannst hinkommen und versuchen zu fliehen‘. Und das tat ich. (…) Und es stellte sich heraus, dass es einen Deich gab und alle zwei- oder dreihundert Meter ein Wachhäuschen, und Wachen darin. Und trotzdem hat er mir gesagt: ‚Wenn du auf dem Wall bist, können sie nicht schießen, weil sie einen Schweizer erschießen könnten‘. Also ich fuhr hin, spießte diesen Pflug auf, es nieselte. (…) Als die Deutschen merkten, dass ich arbeitete, haben sie nicht aufgepasst. Ich bin zwischen den Wachposten unter dem Damm hochgefahren, ich habe den Traktor verlassen, [der Motor] stotterte, [ich sprang] auf den Damm, und ich wusste nicht, dass hinter dem Damm Drähte waren, Böcke mit Stacheldraht, aber in der Angst habe ich mich losgerissen, bin rübergesprungen und schon war ich in der Schweiz.“[1]

Ungehindert erreicht Jerzy Nachtman die Straßenbahn, die damals noch von Diepoldsau nach Heerbrugg hinüberfährt. Sein Geld will der Schaffner nicht, aber an der Brücke über den Rhein warten schon die Schweizer Landjäger. Nachtman wird in ein Lager für Militärinternierte in Basel überwiesen. Schon am ersten Morgen flieht er von dort, und wird erneut gefasst. Auch aus dem nächsten Lager, nun bei Montreux am Genfer See gelingt es ihm abzuhauen, nur um schließlich in Genf erneut in einem Lager zu landen, unter verschärften Bedingungen.

„Sie haben den Schweizern eine Menge Freude gemacht.

Aber als sie mich in Genf erwischten, wussten sie schon, dass ich auf der Flucht war, ich saß auf der [Polizei-]Station, sie kamen und sahen nach, ob ich hungrig war, sie gaben mir Zeitschriften.

Also mit Sympathie.

Ja. Danach haben sie mich in ein Lager für polnische Soldaten deportiert, denn 1940 hat die Division, die in Frankreich gekämpft hat, die Waffen nicht niedergelegt, sondern ist in die Schweiz gegangen und die Schweizer haben sie interniert.“

Nachdem Nachtman zum dritten Mal ausgerissen ist, wird er freilich in einem Lager interniert, das strenger bewacht wird, mit Hunden und Stacheldraht. Offiziere sind unter den Internierten und Nachtman trifft tatsächlich auf seinen Cousin Stefan Wiązowski, der ihm vor unbedachten Aktionen abrät. Wiązowski hat inzwischen eine heimliche Schweizer Freundin. Gemeinsam gelingt es ihnen, sich nach Frankreich abzusetzen, wo Nachtman im Januar wieder in die polnische Armee eintritt und in den letzten Kriegsmonaten in Italien stationiert wird.

Jerzy Nachtman, 1945

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944

Nach Hause kehrt Nachtman erst 1946 zurück. Unter kommunistischer Herrschaft gelten seine mutigen Aktionen während des Krieges nichts mehr, er hat auf der falschen Seite des Widerstands gekämpft. Erst nach 1989 dreht sich der Wind und Nachtman wird vom neuen polnischen Nationalismus vereinnahmt, zum ordengeschmückten Nationalhelden und gefragten Zeitzeugen in den Schulen.[2]

[1] Interview mit Jerzy Nachtman, 17.10.2009, auf der Website des Museums des Warschauer Aufstands: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jerzy-henryk-nachtman,2051.html (3.2.2025).

[2] Mehr zu Jerzy Nachtman: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58559&tree=Hohenems