29b Raimund Altaras> 16. August 1938

Text einblenden:

29b Raimund Altaras

Im Haus zur Wahrheit: Raimund Altaras und seine verschiedenen Leben

Hohenems-Diepoldsau, 16. August 1938

Am 2. Dezember 1938 erkundigt sich die Kantonspolizei in St. Gallen beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartment in Bern:

„Herr Abteilungschef,

Unter den jüdischen Emigranten in St. Gallen befindet sich ein Altaras Raimund, geschieden, Vertreter, geboren 24. Januar 1901 in Wien, dortselbst zuständig, welcher zweifelsohne identisch sein dürfte mit dem von ihrer Amtsstelle wegen Betruges im Schweizer Polizeianzeiger, Jahrgang 1933, unter Ziffer 12922 ausgeschriebenen Altaras Raimund.

Wir ersuchen Sie um Ihre Weisungserteilung, was mit diesem Manne zu geschehen hat.“[1]

Offenbar liegt ein fünf Jahre alter internationaler Haftbefehl der Polizeidirektion Graz vor. Raimund Altaras, der am Gallusplatz im historischen 'Haus zur Wahrheit' untergekommen ist, wird in Untersuchungshaft genommen.

Am 16. August 1938 ist er über die Grenze bei Diepoldsau gekommen. Genaueres ist den überlieferten Dokumenten nicht zu entnehmen. In St. Gallen hat er sich als Journalist deklariert. Doch wie so manches, wie sich noch herausstellen wird, ist auch diese Berufsbezeichnung offenbar eine Täuschung.

Das St. Galler Untersuchungsgefängnis ist nicht die erste Strafanstalt, die Raimund Altaras von innen sieht. Geboren 1901 in Wien in eine sefardisch-jüdische Familie, die zur sogenannten 'türkischen Gemeinde' zählt, macht er schon in der Kindheit die Erfahrung, auf sich selbst schauen zu müssen. Als er fünf Jahre alt ist stirbt die Mutter, mit zehn Jahren schickt ihn der Vater ins Kaiser-Franz-Josef Knabenwaisenhaus.

Schon als Vierzehnjähriger wohnt er allein zur Untermiete und beginnt schließlich als Handelsagent in der Pelz- und Lederbranche. Bald wird er wegen Veruntreuung von Waren verurteilt. Auch seine Ehe hält nicht lange. Und 1928 gründet er mit einem Kollegen ein Scheinbüro für die Durchführung von Betrugsdelikten, den 'Interessenverband Moderne Propaganda'. Eine von ihnen organisierte Ausstellung modernen Kunsthandwerks in einem Luxushotel in Baden endet mit dem Versuch, die kostbaren Gegenstände in Pfandleihanstalten in Geld zu verwandeln.

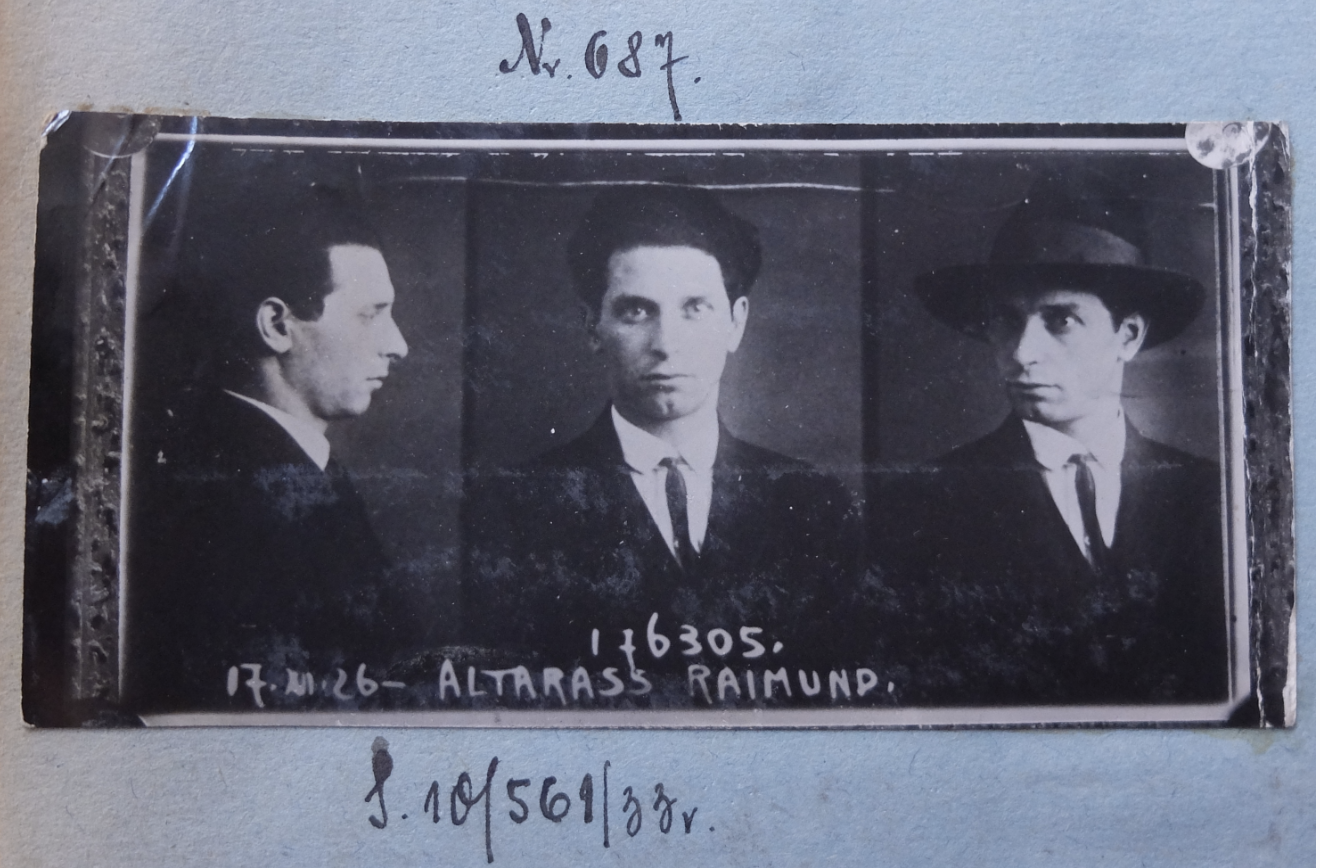

1930 und 1933 folgen die nächsten Haftstrafen. Inzwischen führt er klangvolle falsche Namen, wie Leon Bergh und Dr. Erich Jung.

Anfang 1939 in St. Gallen aber ist seine Zukunft noch durchaus ungewiss. Im Januar erfahren die St. Galler Polizeibeamten, dass der Haftbefehl aus Graz gar nicht mehr gilt. Schließlich ist der Gesuchte Ende 1933 in Mährisch-Ostrau tatsächlich festgenommen und verurteilt worden.

Sein Schicksal scheint dennoch besiegelt. Denn am 20. April 1939 wird Raimund Altaras von der St. Galler Polizei der Gestapo in Bregenz übergeben und ins Gefangenenhaus eingeliefert. Am 8. Juli wird er, nun als Jude und Berufsverbrecher kategorisiert, ins KZ Dachau überstellt.

Über seinen Weg durch die Lager berichten mehrere Dossiers im Archiv des ehemaligen Internationalen Suchdienst des Roten Kreuz in Arolsen.[2] Anlass für die Dokumentensammlung bot nicht zuletzt eine ungewöhnliche Anfrage der Gefangenhausdirektion 1 des Landesgerichtes für Strafsachen in Wien im Jahr 1965.

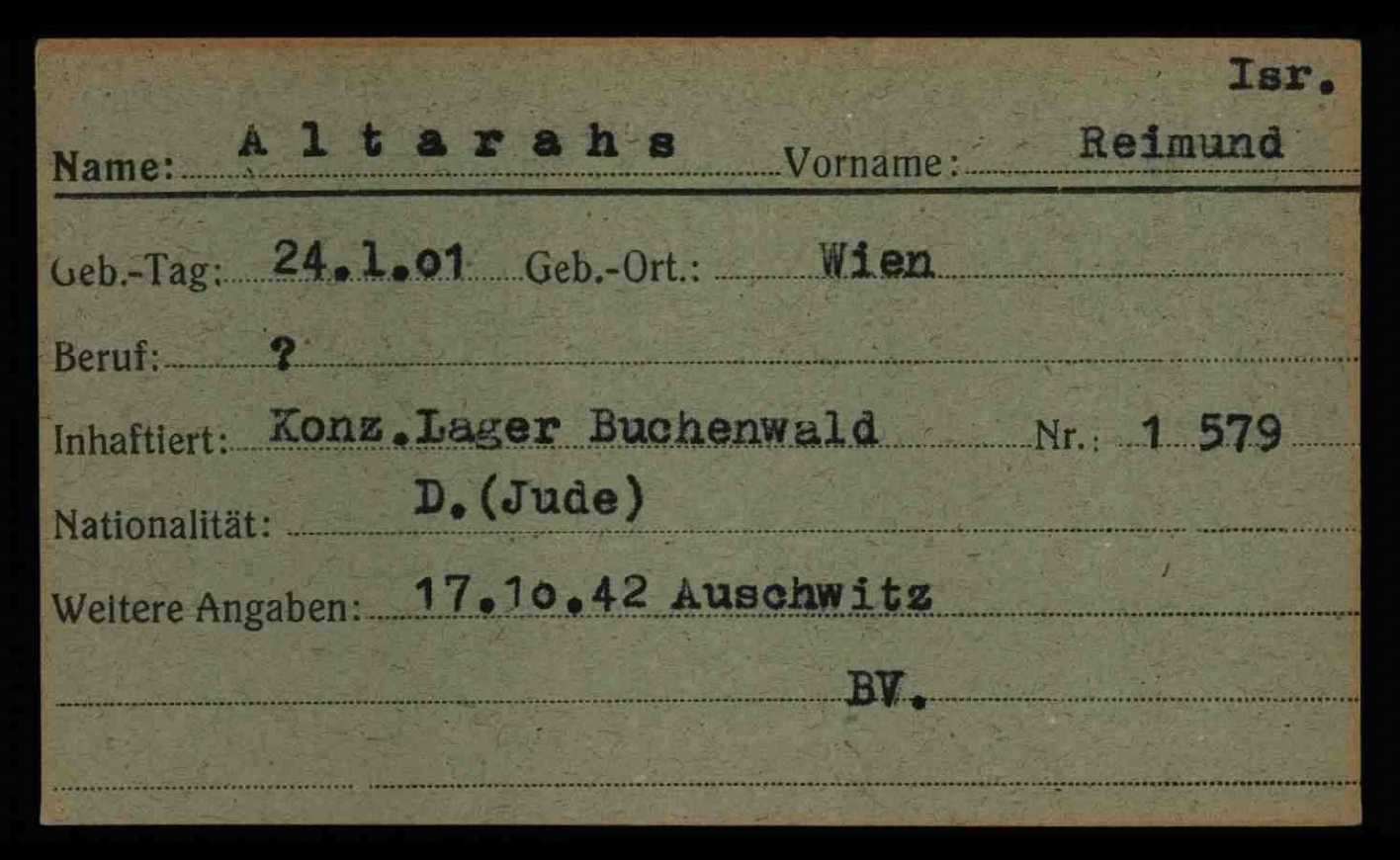

Ein gewisser Raimund Altaras, inzwischen Rentner von Beruf, soll wegen guter Führung aus der Haft entlassen werden. Die Direktion möchte wissen, ob die von ihm gemachten Angaben zu seiner KZ-Haft der Wahrheit entsprächen. Tatsächlich kann der Internationale Suchdienst des Roten Kreuzes darüber aufklären, dass Raimund Altaras bis zum 25. September 1939 als Häftling Nr. 34548 in Dachau inhaftiert war, danach bis zum 17. Oktober 1942 als Häftling Nr. 1579 in Buchenwald, wo er unter anderem im Strafkommando eingesetzt wird. Von dort wird er am 17. Oktober nach Auschwitz überstellt, als Häftling Nr. 68347 im Nebenlager Monowitz, das für den Chemie-Konzern IG-Farben arbeitet. Schließlich leistet er, ab dem 18. Januar 1944 noch ein Jahr Zwangsarbeit im Zementwerk des Auschwitz-Nebenlagers Golleschau.

Dann wird das Lager evakuiert. Wann und wo Altaras, nach sechs Jahren KZ-Haft und Schwerstarbeit, befreit wird, ist auch den von Arolsen zusammengetragenen Dokumenten nicht zu entnehmen.

Doch 1951 ist Altaras zurück in Wien. 1953 wird er wegen versuchten Heiratsschwindels in Graz unter dem Namen Dr. Hörmann einmal mehr verhaftet und verbüßt bis 1958 eine Haftstrafe. Dann lebt er bis 1962 wieder in Wien um bald – womöglich das letzte Mal – dort seine nächste Haftstrafe anzutreten, die 1965 enden soll. Nach seiner Freilassung ist er in Wien noch an zwei Adressen gemeldet, dann verliert sich 1969 seine Spur.

Wo Raimund Altaras die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat wissen wir nicht. Was er zu erzählen gehabt hätte, es hätte für einen Roman allemal gereicht. Auch wenn er es mit der Wahrheit kreativ umging. Als er ins KZ Buchenwald eingewiesen wurde, gab er an, Architekt zu sein – und der Neffe des letzten Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Hohenems, Theodor Elkan.[3] Vielleicht hatte Elkan, der für seine Güte und Großzügigkeit bekannt war, Altaras beim Grenzübertritt in die Schweiz geholfen. Vielleicht war er dem heimatlosen Hochstapler auch nur als der Traum einer heilen Familie erschienen, die Raimund Altaras nie gekannt hatte.[4]

[1] Dossier Raimund Altaras, Bundesarchiv Bern: E4264#2004/103#567* ALTARAS RAIMUND; 24.01.1901; BERGH LEON (alias); JUNG ERICH (alias)

[2] Dossiers unter dem Namen Raimund Altaras, Reimund Altarahs, Raymond Altarahs und Raimund Altarahs.

[4] Mehr zu Raimund Altaras: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58103&tree=Hohenems

29b Raimund Altaras

Im Haus zur Wahrheit: Raimund Altaras und seine verschiedenen Leben

Hohenems-Diepoldsau, 16. August 1938

Am 2. Dezember 1938 erkundigt sich die Kantonspolizei in St. Gallen beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartment in Bern:

„Herr Abteilungschef,

Unter den jüdischen Emigranten in St. Gallen befindet sich ein Altaras Raimund, geschieden, Vertreter, geboren 24. Januar 1901 in Wien, dortselbst zuständig, welcher zweifelsohne identisch sein dürfte mit dem von ihrer Amtsstelle wegen Betruges im Schweizer Polizeianzeiger, Jahrgang 1933, unter Ziffer 12922 ausgeschriebenen Altaras Raimund.

Wir ersuchen Sie um Ihre Weisungserteilung, was mit diesem Manne zu geschehen hat.“[1]

Offenbar liegt ein fünf Jahre alter internationaler Haftbefehl der Polizeidirektion Graz vor. Raimund Altaras, der am Gallusplatz im historischen 'Haus zur Wahrheit' untergekommen ist, wird in Untersuchungshaft genommen.

Am 16. August 1938 ist er über die Grenze bei Diepoldsau gekommen. Genaueres ist den überlieferten Dokumenten nicht zu entnehmen. In St. Gallen hat er sich als Journalist deklariert. Doch wie so manches, wie sich noch herausstellen wird, ist auch diese Berufsbezeichnung offenbar eine Täuschung.

Das St. Galler Untersuchungsgefängnis ist nicht die erste Strafanstalt, die Raimund Altaras von innen sieht. Geboren 1901 in Wien in eine sefardisch-jüdische Familie, die zur sogenannten 'türkischen Gemeinde' zählt, macht er schon in der Kindheit die Erfahrung, auf sich selbst schauen zu müssen. Als er fünf Jahre alt ist stirbt die Mutter, mit zehn Jahren schickt ihn der Vater ins Kaiser-Franz-Josef Knabenwaisenhaus.

Schon als Vierzehnjähriger wohnt er allein zur Untermiete und beginnt schließlich als Handelsagent in der Pelz- und Lederbranche. Bald wird er wegen Veruntreuung von Waren verurteilt. Auch seine Ehe hält nicht lange. Und 1928 gründet er mit einem Kollegen ein Scheinbüro für die Durchführung von Betrugsdelikten, den 'Interessenverband Moderne Propaganda'. Eine von ihnen organisierte Ausstellung modernen Kunsthandwerks in einem Luxushotel in Baden endet mit dem Versuch, die kostbaren Gegenstände in Pfandleihanstalten in Geld zu verwandeln.

1930 und 1933 folgen die nächsten Haftstrafen. Inzwischen führt er klangvolle falsche Namen, wie Leon Bergh und Dr. Erich Jung.

Anfang 1939 in St. Gallen aber ist seine Zukunft noch durchaus ungewiss. Im Januar erfahren die St. Galler Polizeibeamten, dass der Haftbefehl aus Graz gar nicht mehr gilt. Schließlich ist der Gesuchte Ende 1933 in Mährisch-Ostrau tatsächlich festgenommen und verurteilt worden.

Sein Schicksal scheint dennoch besiegelt. Denn am 20. April 1939 wird Raimund Altaras von der St. Galler Polizei der Gestapo in Bregenz übergeben und ins Gefangenenhaus eingeliefert. Am 8. Juli wird er, nun als Jude und Berufsverbrecher kategorisiert, ins KZ Dachau überstellt.

Über seinen Weg durch die Lager berichten mehrere Dossiers im Archiv des ehemaligen Internationalen Suchdienst des Roten Kreuz in Arolsen.[2] Anlass für die Dokumentensammlung bot nicht zuletzt eine ungewöhnliche Anfrage der Gefangenhausdirektion 1 des Landesgerichtes für Strafsachen in Wien im Jahr 1965.

Ein gewisser Raimund Altaras, inzwischen Rentner von Beruf, soll wegen guter Führung aus der Haft entlassen werden. Die Direktion möchte wissen, ob die von ihm gemachten Angaben zu seiner KZ-Haft der Wahrheit entsprächen. Tatsächlich kann der Internationale Suchdienst des Roten Kreuzes darüber aufklären, dass Raimund Altaras bis zum 25. September 1939 als Häftling Nr. 34548 in Dachau inhaftiert war, danach bis zum 17. Oktober 1942 als Häftling Nr. 1579 in Buchenwald, wo er unter anderem im Strafkommando eingesetzt wird. Von dort wird er am 17. Oktober nach Auschwitz überstellt, als Häftling Nr. 68347 im Nebenlager Monowitz, das für den Chemie-Konzern IG-Farben arbeitet. Schließlich leistet er, ab dem 18. Januar 1944 noch ein Jahr Zwangsarbeit im Zementwerk des Auschwitz-Nebenlagers Golleschau.

Dann wird das Lager evakuiert. Wann und wo Altaras, nach sechs Jahren KZ-Haft und Schwerstarbeit, befreit wird, ist auch den von Arolsen zusammengetragenen Dokumenten nicht zu entnehmen.

Doch 1951 ist Altaras zurück in Wien. 1953 wird er wegen versuchten Heiratsschwindels in Graz unter dem Namen Dr. Hörmann einmal mehr verhaftet und verbüßt bis 1958 eine Haftstrafe. Dann lebt er bis 1962 wieder in Wien um bald – womöglich das letzte Mal – dort seine nächste Haftstrafe anzutreten, die 1965 enden soll. Nach seiner Freilassung ist er in Wien noch an zwei Adressen gemeldet, dann verliert sich 1969 seine Spur.

Wo Raimund Altaras die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat wissen wir nicht. Was er zu erzählen gehabt hätte, es hätte für einen Roman allemal gereicht. Auch wenn er es mit der Wahrheit kreativ umging. Als er ins KZ Buchenwald eingewiesen wurde, gab er an, Architekt zu sein – und der Neffe des letzten Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Hohenems, Theodor Elkan.[3] Vielleicht hatte Elkan, der für seine Güte und Großzügigkeit bekannt war, Altaras beim Grenzübertritt in die Schweiz geholfen. Vielleicht war er dem heimatlosen Hochstapler auch nur als der Traum einer heilen Familie erschienen, die Raimund Altaras nie gekannt hatte.[4]

[1] Dossier Raimund Altaras, Bundesarchiv Bern: E4264#2004/103#567* ALTARAS RAIMUND; 24.01.1901; BERGH LEON (alias); JUNG ERICH (alias)

[2] Dossiers unter dem Namen Raimund Altaras, Reimund Altarahs, Raymond Altarahs und Raimund Altarahs.

[4] Mehr zu Raimund Altaras: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58103&tree=Hohenems