29a Margarethe Eder> 9. November 1942

Text einblenden:

29a Margarethe Eder

Unter Spionageverdacht: Margarethe Eder weiß zu viel

Hohenems, 9. November 1942

Eine junge Frau schaut vom Hohenemser Schlossberg auf die Grenze am alten Rhein. Margarethe Eder hat sich schon in Feldkirch, Bregenz und Lustenau umgeschaut, wo sie über die Grenze fliehen kann. Am 15. Oktober hat die 20-jährige, aus Graz stammende Fabrikarbeiterin ihren Arbeitsplatz in der Nähe von Altötting in Bayern fluchtartig verlassen – um ihrer Verhaftung wegen kritischer Äußerung am Regime zuvor zu kommen. Über Salzburg erreicht sie Innsbruck mit der Eisenbahn. Von dort aus geht sie zu Fuß bis nach Feldkirch, um den Kontrollen im Zug zu entgehen. Am 9. November schließlich sucht sie ihr Glück in Hohenems.

Als sie zwei Tage später am Diepoldsauer Polizeiposten vernommen wird, hat sie erfrorene Füße. Der Polizist fasst ihre Schilderung, wie sie beim Tratthof über den Rhein gelangte, zusammen:

„Um 18.00 wandte ich mich dann der Grenze zu, die ich scheinbar ungehindert passieren konnte, denn ich befand mich plötzlich bei einem Stachelzaun (sic!), bei dem ich durchkroch. Ich schritt dann noch einige Meter vorwärts bis ich vor ein Wasser kam. Infolge der Dunkelheit konnte ich nicht sehen wie gross dasselbe war und entschloss mich deshalb bis zum Morgen zu warten, um dann bei Tageslicht weiter zu gehen. Am Morgen sah ich dann, dass ich mich in einem ausgetrockneten Flussbett befand, bemerkte aber zugleich hüben und drüben patrouillierende Grenzpolizei. Am Geläute der Kirchglocken erkannte ich aber bald, in welcher Richtung die Schweiz lag. Ich wartete wieder bis zum Einbruch der Dunkelheit und durchquerte das Wasser, um auf die andere Seite gelangen zu können. Dort angelangt, begab ich mich über einen Damm, kam bald darauf zu einer grossen Scheune, die aber verschlossen war. Ich nächtigte deshalb wieder im Freien, auf einem Heuschober. Am andern Morgen, also am 11. (des Monats) begab ich mich dann in das nächste Haus, wo ich dann von der Polizei abgeholt wurde.“[1]

Wenige Tage später wird sie mit Erfrierungen 1. Grades zunächst einmal ins Kantonsspital eingeliefert.

Auf dem Polizeiposten in Diepoldsau gibt sie allerdings auch durchaus brisante Informationen zu Protokoll. Sie berichtet von der illegalen Produktion von Giftgasbomben durch die Anorgana GmbH, unter dem Deckmantel der Bayrischen Stickstoffwerke. Und sie erzählt, dass ihr Vater Kommunist sei und unter strenger Beobachtung durch die deutschen Behörden stehe.

Im Januar 1943 wird Margarethe Eder ins Auffanglager Jakobsbad im Appenzell eingeliefert, und von dort schließlich ins Flüchtlingslager Gyrenbad bei Zürich.

Am 4. August wird sie nach Brissago geschickt. Im ehemaligen Grand Hotel am Lago Maggiore haben die Schweizer Behörden ein Internierungslager für Frauen eingerichtet, die als politische Flüchtlinge ins Land gekommen sind. Doch in Brissago kommt Margarethe Eder nicht an. Die Schweizer Fremdenpolizei nimmt an, dass sie illegal nach Italien gegangen ist. Aber dafür gibt es keinen Nachweis.

Belegt aber ist, dass Margarethe Eder 1944 in Klagenfurt in der Haftanstalt einsitzt. Man wirft ihr Spionage vor. Am 9. November, genau zwei Jahre nach ihrer Flucht in die Schweiz wird sie nach Berlin, in das Gefängnis in Moabit überstellt. Nur wenige Tage später, am 14. November 1944 wird sie wegen Spionageverdacht zum Tode verurteilt – und schließlich am 8. Dezember in Plötzensee hingerichtet. Sie hinterlässt nicht nur ihre Eltern in Graz, sondern auch ihren Ehemann, der als Soldat an der Front steht, und ihre sechsjährige Tochter, die sie schon mit 15 Jahren zur Welt gebracht hatte.

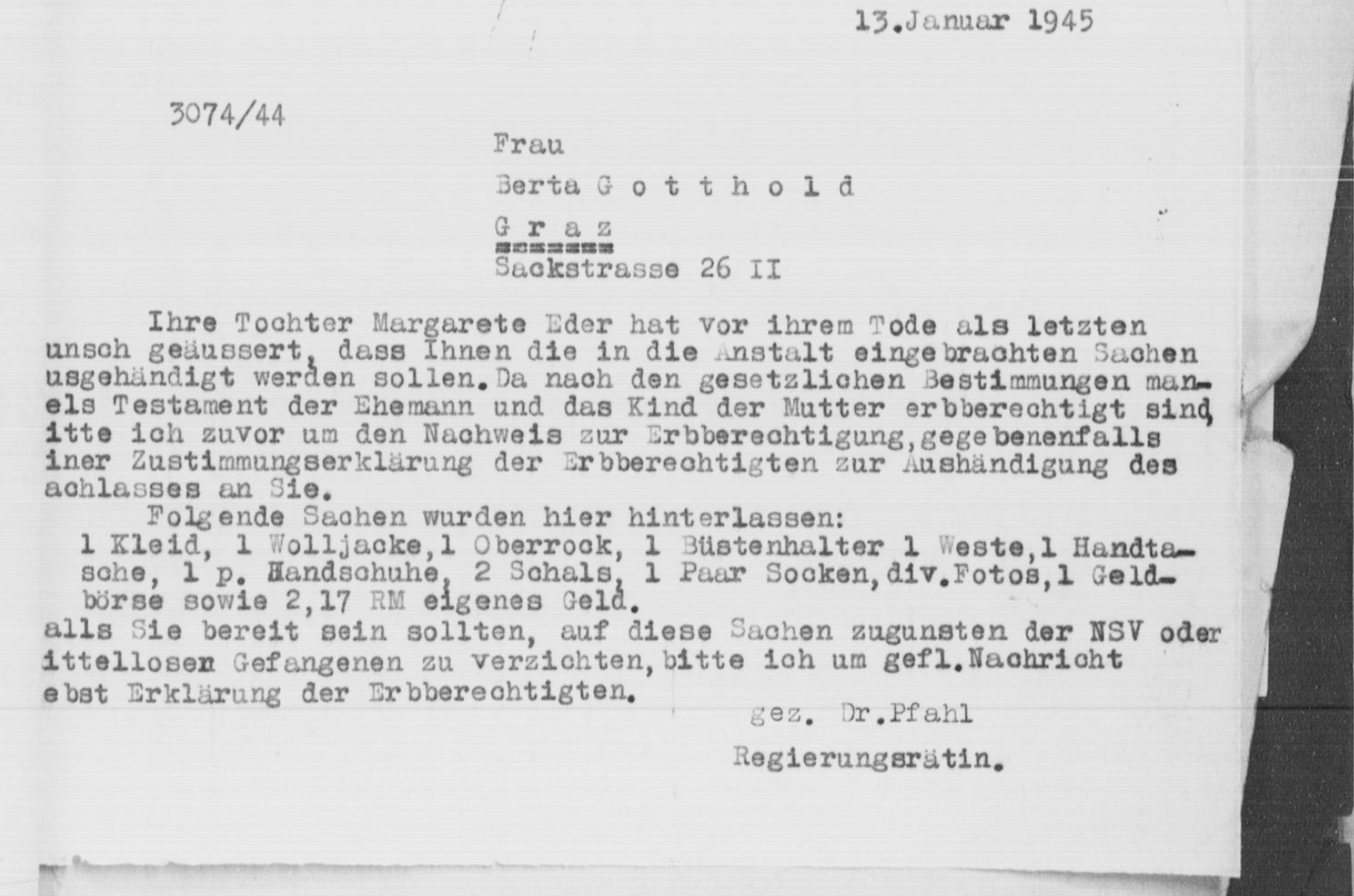

Im Januar erreicht Margarethe Eders Mutter in Graz eine kurze Nachricht von Regierungsrätin Dr. Pfahl aus Berlin:

„Ihre Tochter hat vor ihrem Tod als letzten Wunsch geäussert, dass Ihnen die in die Anstalt eingebrachten Sachen ausgehändigt werden sollen. (…) Folgende Sachen wurden hier hinterlassen:

1 Kleid, 1 Wolljacke, 1 Oberrock, 1 Büstenhalter, 1 Weste, 1 Handtasche, 1 p. Handschuhe, 2 Schals, 1 Paar Socken, div. Fotos, 1 Geldbörse sowie 2,17 RM eigenes Geld.

Falls Sie bereit sein sollten, auf diese Sachen zugunsten der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt oder mittellosen Gefangenen zu verzichten, bitte ich um Nachricht nebst Erklärung der Erbberechtigten.“[2]

Worin der Spionageverdacht gegen Margarethe Eder tatsächlich bestand, geht aus der spärlichen Aktenüberlieferung nicht hervor. Vielleicht wusste sie einfach nur zu viel.

In Gendorf bei Altötting wurde tatsächlich die geheime Produktion von Gasbomben betrieben. Unter strenger Tarnung hatte die Wehrmacht 1938 den Bau von „Bereitschaftsanlagen für Heeresbedarf“ gefordert, gemeint war Giftgas. Gemeinsam mit den I.G. Farben, die sich zunächst noch gegen diesen Auftrag wehrten, sollten Senfgas und das Nervengift Tabun hergestellt werden – Giftgase, die im 1. Weltkrieg furchtbare Wirkung entfaltet, aber auch zahllose Tote in den eigenen Reihen gefordert hatten. In der Produktionsstätte in Gendorf wurden – unter dem Deckmantel einer angeblichen Waschmittelproduktion – neben deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern auch Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge beschäftigt. Im September 1942 wurde hier damit begonnen, Tabun in Bomben abzufüllen. Im Nebenlager Dyhrenfurth des KZ Groß-Rosen wurde das Tabun produziert und 1943 auch mit der Herstellung von Senfgas begonnen.

Viele der dort eingesetzten KZ-Häftlinge kamen unter den unmenschlichen Arbeitsbedingungen ums Leben. Die Kriegsgefangenen, die ebenfalls zur Giftgasproduktion eingesetzt wurden, kamen ins Lager mit dem Vermerk „R.U.“. Rückkehr unerwünscht.

Zum Einsatz kam das in Gendorf abgefüllte Tabun im Krieg nicht mehr. Es stellte sich heraus, dass es sich in den Bomben von selbst zersetzte und bei kalten Temperaturen als unbrauchbar erwies.[3]

[1] Rapport des Polizeiposten Diepoldsau, 11.11.1942, Dossier Margarethe Eder (unter dem Namen Margrit Eder), Bundesarchiv Bern (E4264#1985/196#8951*).

[2] Regierungsrätin Dr. Pfahl an Berta Gottwald (irrtümlich adressiert an Berta Gotthold), 13.1.1945, Personalakte Margarethe Margarethe Eder (geb.Walker), Frauengefängnis Berlin, Arolsen Archives (https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/12113285?s=Margarethe%20eder&t=5425374&p=0)

[3] Mehr zu Margarethe Eder: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58103&tree=Hohenems

29a Margarethe Eder

Unter Spionageverdacht: Margarethe Eder weiß zu viel

Hohenems, 9. November 1942

Eine junge Frau schaut vom Hohenemser Schlossberg auf die Grenze am alten Rhein. Margarethe Eder hat sich schon in Feldkirch, Bregenz und Lustenau umgeschaut, wo sie über die Grenze fliehen kann. Am 15. Oktober hat die 20-jährige, aus Graz stammende Fabrikarbeiterin ihren Arbeitsplatz in der Nähe von Altötting in Bayern fluchtartig verlassen – um ihrer Verhaftung wegen kritischer Äußerung am Regime zuvor zu kommen. Über Salzburg erreicht sie Innsbruck mit der Eisenbahn. Von dort aus geht sie zu Fuß bis nach Feldkirch, um den Kontrollen im Zug zu entgehen. Am 9. November schließlich sucht sie ihr Glück in Hohenems.

Als sie zwei Tage später am Diepoldsauer Polizeiposten vernommen wird, hat sie erfrorene Füße. Der Polizist fasst ihre Schilderung, wie sie beim Tratthof über den Rhein gelangte, zusammen:

„Um 18.00 wandte ich mich dann der Grenze zu, die ich scheinbar ungehindert passieren konnte, denn ich befand mich plötzlich bei einem Stachelzaun (sic!), bei dem ich durchkroch. Ich schritt dann noch einige Meter vorwärts bis ich vor ein Wasser kam. Infolge der Dunkelheit konnte ich nicht sehen wie gross dasselbe war und entschloss mich deshalb bis zum Morgen zu warten, um dann bei Tageslicht weiter zu gehen. Am Morgen sah ich dann, dass ich mich in einem ausgetrockneten Flussbett befand, bemerkte aber zugleich hüben und drüben patrouillierende Grenzpolizei. Am Geläute der Kirchglocken erkannte ich aber bald, in welcher Richtung die Schweiz lag. Ich wartete wieder bis zum Einbruch der Dunkelheit und durchquerte das Wasser, um auf die andere Seite gelangen zu können. Dort angelangt, begab ich mich über einen Damm, kam bald darauf zu einer grossen Scheune, die aber verschlossen war. Ich nächtigte deshalb wieder im Freien, auf einem Heuschober. Am andern Morgen, also am 11. (des Monats) begab ich mich dann in das nächste Haus, wo ich dann von der Polizei abgeholt wurde.“[1]

Wenige Tage später wird sie mit Erfrierungen 1. Grades zunächst einmal ins Kantonsspital eingeliefert.

Auf dem Polizeiposten in Diepoldsau gibt sie allerdings auch durchaus brisante Informationen zu Protokoll. Sie berichtet von der illegalen Produktion von Giftgasbomben durch die Anorgana GmbH, unter dem Deckmantel der Bayrischen Stickstoffwerke. Und sie erzählt, dass ihr Vater Kommunist sei und unter strenger Beobachtung durch die deutschen Behörden stehe.

Im Januar 1943 wird Margarethe Eder ins Auffanglager Jakobsbad im Appenzell eingeliefert, und von dort schließlich ins Flüchtlingslager Gyrenbad bei Zürich.

Am 4. August wird sie nach Brissago geschickt. Im ehemaligen Grand Hotel am Lago Maggiore haben die Schweizer Behörden ein Internierungslager für Frauen eingerichtet, die als politische Flüchtlinge ins Land gekommen sind. Doch in Brissago kommt Margarethe Eder nicht an. Die Schweizer Fremdenpolizei nimmt an, dass sie illegal nach Italien gegangen ist. Aber dafür gibt es keinen Nachweis.

Belegt aber ist, dass Margarethe Eder 1944 in Klagenfurt in der Haftanstalt einsitzt. Man wirft ihr Spionage vor. Am 9. November, genau zwei Jahre nach ihrer Flucht in die Schweiz wird sie nach Berlin, in das Gefängnis in Moabit überstellt. Nur wenige Tage später, am 14. November 1944 wird sie wegen Spionageverdacht zum Tode verurteilt – und schließlich am 8. Dezember in Plötzensee hingerichtet. Sie hinterlässt nicht nur ihre Eltern in Graz, sondern auch ihren Ehemann, der als Soldat an der Front steht, und ihre sechsjährige Tochter, die sie schon mit 15 Jahren zur Welt gebracht hatte.

Im Januar erreicht Margarethe Eders Mutter in Graz eine kurze Nachricht von Regierungsrätin Dr. Pfahl aus Berlin:

„Ihre Tochter hat vor ihrem Tod als letzten Wunsch geäussert, dass Ihnen die in die Anstalt eingebrachten Sachen ausgehändigt werden sollen. (…) Folgende Sachen wurden hier hinterlassen:

1 Kleid, 1 Wolljacke, 1 Oberrock, 1 Büstenhalter, 1 Weste, 1 Handtasche, 1 p. Handschuhe, 2 Schals, 1 Paar Socken, div. Fotos, 1 Geldbörse sowie 2,17 RM eigenes Geld.

Falls Sie bereit sein sollten, auf diese Sachen zugunsten der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt oder mittellosen Gefangenen zu verzichten, bitte ich um Nachricht nebst Erklärung der Erbberechtigten.“[2]

Worin der Spionageverdacht gegen Margarethe Eder tatsächlich bestand, geht aus der spärlichen Aktenüberlieferung nicht hervor. Vielleicht wusste sie einfach nur zu viel.

In Gendorf bei Altötting wurde tatsächlich die geheime Produktion von Gasbomben betrieben. Unter strenger Tarnung hatte die Wehrmacht 1938 den Bau von „Bereitschaftsanlagen für Heeresbedarf“ gefordert, gemeint war Giftgas. Gemeinsam mit den I.G. Farben, die sich zunächst noch gegen diesen Auftrag wehrten, sollten Senfgas und das Nervengift Tabun hergestellt werden – Giftgase, die im 1. Weltkrieg furchtbare Wirkung entfaltet, aber auch zahllose Tote in den eigenen Reihen gefordert hatten. In der Produktionsstätte in Gendorf wurden – unter dem Deckmantel einer angeblichen Waschmittelproduktion – neben deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern auch Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge beschäftigt. Im September 1942 wurde hier damit begonnen, Tabun in Bomben abzufüllen. Im Nebenlager Dyhrenfurth des KZ Groß-Rosen wurde das Tabun produziert und 1943 auch mit der Herstellung von Senfgas begonnen.

Viele der dort eingesetzten KZ-Häftlinge kamen unter den unmenschlichen Arbeitsbedingungen ums Leben. Die Kriegsgefangenen, die ebenfalls zur Giftgasproduktion eingesetzt wurden, kamen ins Lager mit dem Vermerk „R.U.“. Rückkehr unerwünscht.

Zum Einsatz kam das in Gendorf abgefüllte Tabun im Krieg nicht mehr. Es stellte sich heraus, dass es sich in den Bomben von selbst zersetzte und bei kalten Temperaturen als unbrauchbar erwies.[3]

[1] Rapport des Polizeiposten Diepoldsau, 11.11.1942, Dossier Margarethe Eder (unter dem Namen Margrit Eder), Bundesarchiv Bern (E4264#1985/196#8951*).

[2] Regierungsrätin Dr. Pfahl an Berta Gottwald (irrtümlich adressiert an Berta Gotthold), 13.1.1945, Personalakte Margarethe Margarethe Eder (geb.Walker), Frauengefängnis Berlin, Arolsen Archives (https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/12113285?s=Margarethe%20eder&t=5425374&p=0)

[3] Mehr zu Margarethe Eder: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58103&tree=Hohenems