21a Paula Brecher> 31. Mai 1942

Text einblenden:

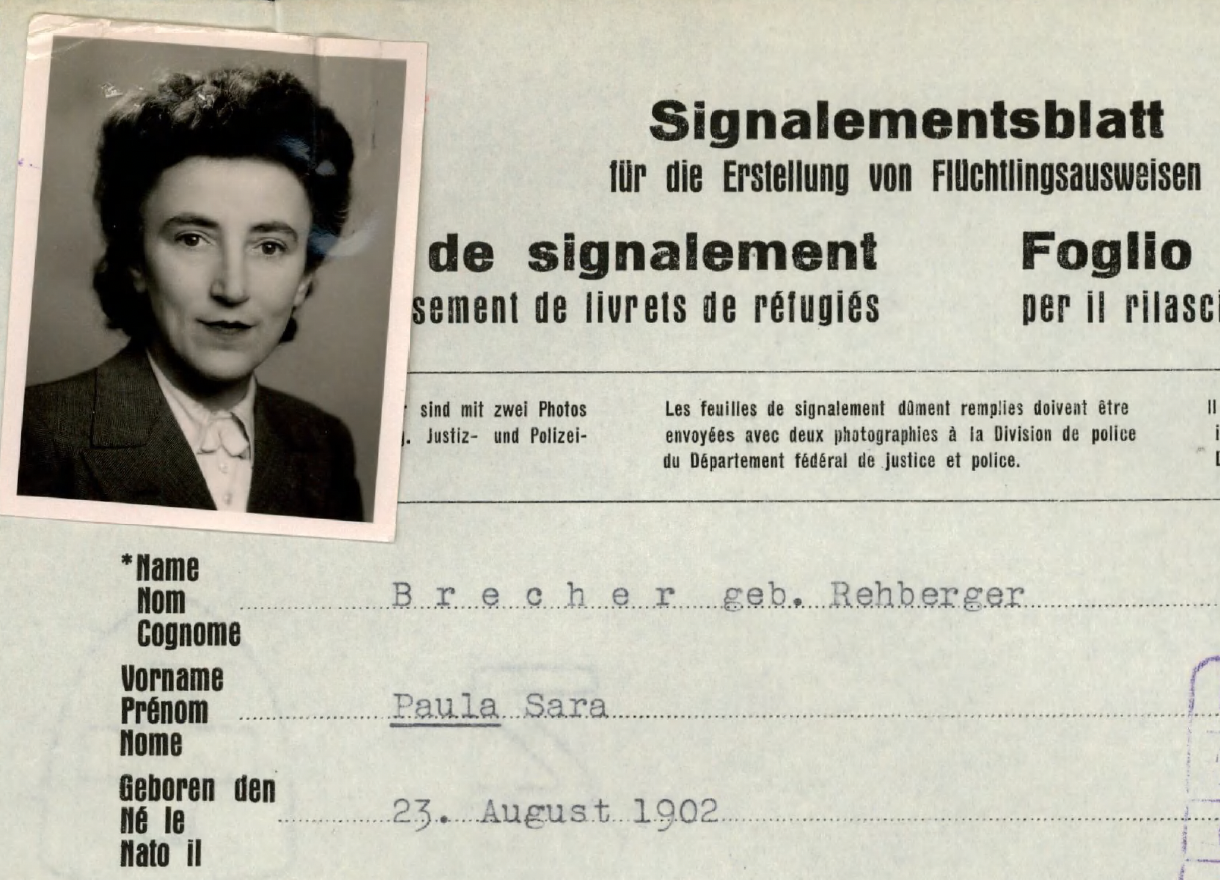

21a Paula Brecher

„Das Problem der Angst“. Paula Brecher überwindet den Stacheldraht

Hohenems-Diepoldsau, 31. Mai 1942

Morgens um 4.30 Uhr wird der Polizeiposten in Diepoldsau von der Grenzwache am Übergang Schmitter informiert, „dass soeben eine Frauensperson, von Deutschland her kommend, die Grenze illegal überschritten habe“. Der Polizeibeamte Schneider wird zur Grenze geschickt um die Frau auf den Polizeiposten zu überführen und einzuvernehmen.

Sein Rapport an die Kantonspolizei hält fest:

„Frage:

Weshalb flüchteten sie in die Schweiz?

Antwort:

Montag, den 18. (des Monats) kamen 1 Scharführer der SS und zwei jüdische Ordner in unsere Wohnung an der Postgasse in Wien und wollten alle jüdischen Personen unter 65 Jahren in ein Sammellager führen, zwecks Deportation. Da ich in dieser Deportation meinen Tod, oder zum mindesten die schrecklichsten Qualen ahnte, flüchtete ich aus der Wohnung und verbarg mich bei arischen Freunden in Wien. Dort bereitete ich meine schon längst geplante Flucht in die Schweiz vor.“[1]

Paula Brecher glaubt, dass ihre Eltern auf Grund ihres fortgeschrittenen Alters vor der Deportation sicher seien. Geboren 1902 als Paula Rehberger hat sie schon einige Schicksalsschläge hinter sich. Während des 1. Weltkrieges, der Vater dient als Soldat, muss sie die Schule abbrechen, um die Familie mit zu ernähren. Paula Rehberger erledigt Sekretariatsarbeiten. Doch nebenbei nimmt sie Schauspielunterricht. 1920 debütiert sie am Klagenfurter Schauspielhaus und macht mit selbst gestalteten Rezitationsabenden auf sich aufmerksam.

1922 heiratet sie, doch bald darauf erkrankt ihr Mann, ein radikaler Klimawechsel wird angeraten. 1926 gehen sie nach Algerien. Doch nur drei Monate später stirbt ihr Mann und Paula Brecher kehrt als Witwe nach Wien zurück. Sie hält sich mit Rezitationsabenden und einer kleinen Witwenrente über Wasser, schreibt Prosa und versucht erfolglos einen Neubeginn in Berlin. 1933 holt sie wieder in Wien die Matura nach und beginnt ein Psychologiestudium.

Im Oktober 1938 wird sie als letzte Jüdin in Wien promoviert, mit einer Doktorarbeit über „Eine psychologische Untersuchung zum Problem der Angst“. Zugleich erhält sie Berufsverbot. Ihre Versuche in die USA zu emigrieren scheitern, auch wenn sie ein Affidavit von einem Kollegen aus San Francisco erhält. Doch als das Visum endlich erteilt wird, ist es für die Durchreise durch Italien schon zu spät. Für den Weg über Japan braucht es finanzielle Unterstützung der Tante ihres Mannes, die in Zürich lebt. Doch als das Geld endlich aus der Schweiz eintrifft, ist das Visum abgelaufen. So bleibt sie bei ihren Eltern, und erlebt die ersten Deportationen aus Wien, die nun in dichter Folge abgehen, nach Opole und Łódź, Kowno, Riga, Izbica, Minsk und Theresienstadt. Auch manche ihrer Verwandten verschwinden spurlos.

Der Transport zu dem man sie am 18. Mai abholen will, wird zwei Tage später nach Maly Trostinec bei Minsk abgehen. Fast alle seine Insassen sind wenige Tage später nicht mehr am Leben.

Doch Paula Brecher ist stattdessen auf dem Weg nach Bregenz.

Auf dem Diepoldsauer Polizeiposten schildert sie am 31. Mai ihre Flucht:

„Frage:

Wie haben sie diese Flucht organisiert?“

Antwort:

Auf der Hochzeitsreise im Jahr 1922, war ich in Bregenz, da wurde mir aus Kuriosität erzählt, dass von dort aus viel geschmuggelt wird und dass ausserdem ein Austausch von Arbeiterinnen zwischen der Schweiz und dem damaligen Österreich stattgefunden hat. Von einer dieser Möglichkeiten versprach ich mir meine Rettung. (…) Am Mittwoch, den 27. (des Monats) fuhr ich dann nach Bregenz wo ich einen Bruder eines Freundes meines verstorbenen Mannes aufsuchte. Derselbe nahm mir jede Hoffnung in Bregenz oder Lustenau über die Grenze zu kommen. Die einzige Möglichkeit sah er in Hohenems, wenn ich dort einen Führer fände.“[2]

Paula Brecher fährt nach Hohenems zu Dr. Neudörfer, dem Chefarzt des Krankenhauses, der schon wiederholt Flüchtenden geholfen hat – obwohl er selbst aufgrund jüdischer Vorfahren gefährdet ist. Doch in Hohenems wird sie wie eine heiße Kartoffel herumgereicht. Es ist gerade drei Wochen her, dass der Fluchtversuch von fünf Berliner Frauen an der Grenze gescheitert ist. Eine von Ihnen hat sich in Hohenems das Leben genommen und ist in Neudörfers Klinik gestorben. Die Hohenemser Fluchthelfer sind verhört worden, die Diepoldsauer Fluchthelfer in der Schweiz verhaftet. Keiner will Paula Brecher zur Grenze begleiten, nur gute Ratschläge hat man für sie, welchen Weg sie einschlagen soll.

Den empfohlenen Weg findet sie nicht. Aber mitten in der Nacht, es ist 2.30 Uhr, gelingt es ihr, den Stacheldrahtverhau vor dem Diepoldsauer Schwimmbad zu überwinden. Sie schleicht den Drahtzaun des Schwimmbads entlang, überwindet nördlich des Bads ein seichtes Gewässer und wird bald darauf von einer Schweizer Grenzwache angehalten.

Sie hat es in die Schweiz geschafft. Ihre Leidensgeschichte ist damit freilich noch nicht zu Ende. Bis zum 19. Juni wird sie zunächst im St. Galler Polizeigefängnis festgehalten. Dann wird sie in ein Israelitisches Mädchenheim in Basel überstellt, dass nun als Flüchtlingsunterkunft dient.

Nur einen Tag später müssen ihre Eltern Wien verlassen. Mit dem 'Transport IV/1' werden sie am 20. Juni nach Theresienstadt deportiert. Moritz Rehberger, der noch als 44-Jähriger für Österreich als Soldat in den Ersten Weltkrieg gezogen war, stirbt dort am 6. April 1943 an Hunger und Entkräftung. Paulas Mutter Rosalie Rehberger lebt noch bis zum 15. Mai 1944 in Theresienstadt. Dann wird sie, 72-jährig, nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ermordet. Von alldem erfährt Paula Brecher erst Jahre später.

Doch auch sie ist inzwischen physisch und psychisch angeschlagen. Im Juli 1942 muss sie mit einem wieder aufgebrochenen Magengeschwür ins Krankenhaus. Bald darauf stirbt ihre Zürcher Wohltäterin und damit die Hoffnung auf finanzielle Unterstützung und ein erleichtertes Bleiberecht. So lebt sie nun von der Israelitischen Flüchtlingshilfe. 1943 darf sie in eine Privatunterkunft ziehen.

Und sie findet Anschluss an den Basler Kreis um den Psychologen Heinrich Meng, der sie psychotherapeutisch behandelt. Meng versucht auch, ihr Übersetzungsaufträge zu verschaffen, die nicht dem strengen Arbeitsverbot unterliegen, dem sie ansonsten unterworfen ist.

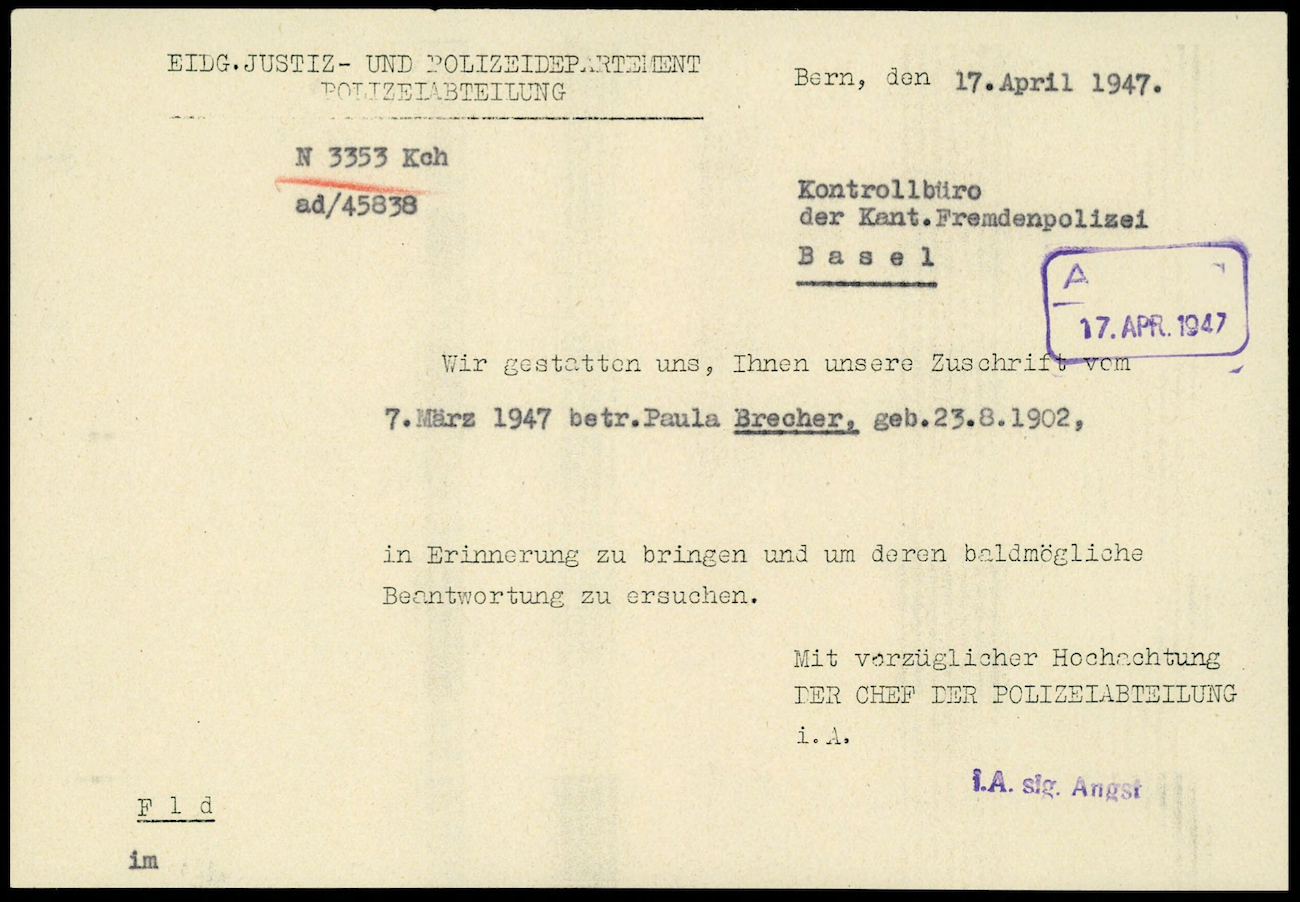

Hunderte von Seiten Korrespondenz der Fremdenpolizei in Bern, der Israelitischen Flüchtlingshilfe und der kantonalen Behörden dokumentieren ihren Existenzkampf in den folgenden Jahren, Bettelbriefe für medizinisch notwendige Behandlungen und die Erlangung von Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen, schließlich um die Erlangung eines Dauerasyls. Noch wird sie regelmäßig aufgefordert, sich um die Auswanderung in ein anderes Land zu bemühen. Nur vereinzelt werden ihr kleinere bezahlte Tätigkeiten gestattet, ein wenig Sprachunterricht hier, ein paar Übersetzungsaufträge da. Noch im Jahr 1949 weigert sich der Kanton Basel, ihr aufgrund ihres desolaten Gesundheitszustands und ihrer Angstzustände endlich Dauerasyl zu gewähren. So muss Paula Brecher noch zweimal den Fragebogen der Internationalen Flüchtlingsorganisation ausfüllen, und erklären, warum sie weder nach Österreich zurückkehren will, noch in die USA emigrieren kann.

Selbst die Fremdenpolizei in Bern agiert nun freundlicher als der Kanton. Unterschrieben sind die Briefe aus Bern in der Regel mit einem gestempelten Namen. Seit 1948 lautet der Stempel aus Bern auf den beziehungsreichen Namen 'Angst'.

Fräulein Dr. Angst ist es, die inzwischen die Akte Brecher übernommen hat. Mit ihrer Unterstützung ist es im Februar 1950 tatsächlich soweit. Paula Brecher erhält den erlösenden Bescheid, bleiben zu dürfen.

1974 stirbt sie in Basel und wird auf dem Jüdischen Friedhof beerdigt.[3]

[1] Polizeiposten Diepoldsau, Rapport in Sachen Illegale Einreise in die Schweiz, Einvernahmeprotokoll, 31.5.1942; Bundesarchiv Bern, Dossier Paula Brecher (E4264#1985/196#3189*)

[3] Zur Biographie von Paula Brecher (geb. Rehberger) siehe: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58484&tree=Hohenems

21a Paula Brecher

„Das Problem der Angst“. Paula Brecher überwindet den Stacheldraht

Hohenems-Diepoldsau, 31. Mai 1942

Morgens um 4.30 Uhr wird der Polizeiposten in Diepoldsau von der Grenzwache am Übergang Schmitter informiert, „dass soeben eine Frauensperson, von Deutschland her kommend, die Grenze illegal überschritten habe“. Der Polizeibeamte Schneider wird zur Grenze geschickt um die Frau auf den Polizeiposten zu überführen und einzuvernehmen.

Sein Rapport an die Kantonspolizei hält fest:

„Frage:

Weshalb flüchteten sie in die Schweiz?

Antwort:

Montag, den 18. (des Monats) kamen 1 Scharführer der SS und zwei jüdische Ordner in unsere Wohnung an der Postgasse in Wien und wollten alle jüdischen Personen unter 65 Jahren in ein Sammellager führen, zwecks Deportation. Da ich in dieser Deportation meinen Tod, oder zum mindesten die schrecklichsten Qualen ahnte, flüchtete ich aus der Wohnung und verbarg mich bei arischen Freunden in Wien. Dort bereitete ich meine schon längst geplante Flucht in die Schweiz vor.“[1]

Paula Brecher glaubt, dass ihre Eltern auf Grund ihres fortgeschrittenen Alters vor der Deportation sicher seien. Geboren 1902 als Paula Rehberger hat sie schon einige Schicksalsschläge hinter sich. Während des 1. Weltkrieges, der Vater dient als Soldat, muss sie die Schule abbrechen, um die Familie mit zu ernähren. Paula Rehberger erledigt Sekretariatsarbeiten. Doch nebenbei nimmt sie Schauspielunterricht. 1920 debütiert sie am Klagenfurter Schauspielhaus und macht mit selbst gestalteten Rezitationsabenden auf sich aufmerksam.

1922 heiratet sie, doch bald darauf erkrankt ihr Mann, ein radikaler Klimawechsel wird angeraten. 1926 gehen sie nach Algerien. Doch nur drei Monate später stirbt ihr Mann und Paula Brecher kehrt als Witwe nach Wien zurück. Sie hält sich mit Rezitationsabenden und einer kleinen Witwenrente über Wasser, schreibt Prosa und versucht erfolglos einen Neubeginn in Berlin. 1933 holt sie wieder in Wien die Matura nach und beginnt ein Psychologiestudium.

Im Oktober 1938 wird sie als letzte Jüdin in Wien promoviert, mit einer Doktorarbeit über „Eine psychologische Untersuchung zum Problem der Angst“. Zugleich erhält sie Berufsverbot. Ihre Versuche in die USA zu emigrieren scheitern, auch wenn sie ein Affidavit von einem Kollegen aus San Francisco erhält. Doch als das Visum endlich erteilt wird, ist es für die Durchreise durch Italien schon zu spät. Für den Weg über Japan braucht es finanzielle Unterstützung der Tante ihres Mannes, die in Zürich lebt. Doch als das Geld endlich aus der Schweiz eintrifft, ist das Visum abgelaufen. So bleibt sie bei ihren Eltern, und erlebt die ersten Deportationen aus Wien, die nun in dichter Folge abgehen, nach Opole und Łódź, Kowno, Riga, Izbica, Minsk und Theresienstadt. Auch manche ihrer Verwandten verschwinden spurlos.

Der Transport zu dem man sie am 18. Mai abholen will, wird zwei Tage später nach Maly Trostinec bei Minsk abgehen. Fast alle seine Insassen sind wenige Tage später nicht mehr am Leben.

Doch Paula Brecher ist stattdessen auf dem Weg nach Bregenz.

Auf dem Diepoldsauer Polizeiposten schildert sie am 31. Mai ihre Flucht:

„Frage:

Wie haben sie diese Flucht organisiert?“

Antwort:

Auf der Hochzeitsreise im Jahr 1922, war ich in Bregenz, da wurde mir aus Kuriosität erzählt, dass von dort aus viel geschmuggelt wird und dass ausserdem ein Austausch von Arbeiterinnen zwischen der Schweiz und dem damaligen Österreich stattgefunden hat. Von einer dieser Möglichkeiten versprach ich mir meine Rettung. (…) Am Mittwoch, den 27. (des Monats) fuhr ich dann nach Bregenz wo ich einen Bruder eines Freundes meines verstorbenen Mannes aufsuchte. Derselbe nahm mir jede Hoffnung in Bregenz oder Lustenau über die Grenze zu kommen. Die einzige Möglichkeit sah er in Hohenems, wenn ich dort einen Führer fände.“[2]

Paula Brecher fährt nach Hohenems zu Dr. Neudörfer, dem Chefarzt des Krankenhauses, der schon wiederholt Flüchtenden geholfen hat – obwohl er selbst aufgrund jüdischer Vorfahren gefährdet ist. Doch in Hohenems wird sie wie eine heiße Kartoffel herumgereicht. Es ist gerade drei Wochen her, dass der Fluchtversuch von fünf Berliner Frauen an der Grenze gescheitert ist. Eine von Ihnen hat sich in Hohenems das Leben genommen und ist in Neudörfers Klinik gestorben. Die Hohenemser Fluchthelfer sind verhört worden, die Diepoldsauer Fluchthelfer in der Schweiz verhaftet. Keiner will Paula Brecher zur Grenze begleiten, nur gute Ratschläge hat man für sie, welchen Weg sie einschlagen soll.

Den empfohlenen Weg findet sie nicht. Aber mitten in der Nacht, es ist 2.30 Uhr, gelingt es ihr, den Stacheldrahtverhau vor dem Diepoldsauer Schwimmbad zu überwinden. Sie schleicht den Drahtzaun des Schwimmbads entlang, überwindet nördlich des Bads ein seichtes Gewässer und wird bald darauf von einer Schweizer Grenzwache angehalten.

Sie hat es in die Schweiz geschafft. Ihre Leidensgeschichte ist damit freilich noch nicht zu Ende. Bis zum 19. Juni wird sie zunächst im St. Galler Polizeigefängnis festgehalten. Dann wird sie in ein Israelitisches Mädchenheim in Basel überstellt, dass nun als Flüchtlingsunterkunft dient.

Nur einen Tag später müssen ihre Eltern Wien verlassen. Mit dem 'Transport IV/1' werden sie am 20. Juni nach Theresienstadt deportiert. Moritz Rehberger, der noch als 44-Jähriger für Österreich als Soldat in den Ersten Weltkrieg gezogen war, stirbt dort am 6. April 1943 an Hunger und Entkräftung. Paulas Mutter Rosalie Rehberger lebt noch bis zum 15. Mai 1944 in Theresienstadt. Dann wird sie, 72-jährig, nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ermordet. Von alldem erfährt Paula Brecher erst Jahre später.

Doch auch sie ist inzwischen physisch und psychisch angeschlagen. Im Juli 1942 muss sie mit einem wieder aufgebrochenen Magengeschwür ins Krankenhaus. Bald darauf stirbt ihre Zürcher Wohltäterin und damit die Hoffnung auf finanzielle Unterstützung und ein erleichtertes Bleiberecht. So lebt sie nun von der Israelitischen Flüchtlingshilfe. 1943 darf sie in eine Privatunterkunft ziehen.

Und sie findet Anschluss an den Basler Kreis um den Psychologen Heinrich Meng, der sie psychotherapeutisch behandelt. Meng versucht auch, ihr Übersetzungsaufträge zu verschaffen, die nicht dem strengen Arbeitsverbot unterliegen, dem sie ansonsten unterworfen ist.

Hunderte von Seiten Korrespondenz der Fremdenpolizei in Bern, der Israelitischen Flüchtlingshilfe und der kantonalen Behörden dokumentieren ihren Existenzkampf in den folgenden Jahren, Bettelbriefe für medizinisch notwendige Behandlungen und die Erlangung von Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen, schließlich um die Erlangung eines Dauerasyls. Noch wird sie regelmäßig aufgefordert, sich um die Auswanderung in ein anderes Land zu bemühen. Nur vereinzelt werden ihr kleinere bezahlte Tätigkeiten gestattet, ein wenig Sprachunterricht hier, ein paar Übersetzungsaufträge da. Noch im Jahr 1949 weigert sich der Kanton Basel, ihr aufgrund ihres desolaten Gesundheitszustands und ihrer Angstzustände endlich Dauerasyl zu gewähren. So muss Paula Brecher noch zweimal den Fragebogen der Internationalen Flüchtlingsorganisation ausfüllen, und erklären, warum sie weder nach Österreich zurückkehren will, noch in die USA emigrieren kann.

Selbst die Fremdenpolizei in Bern agiert nun freundlicher als der Kanton. Unterschrieben sind die Briefe aus Bern in der Regel mit einem gestempelten Namen. Seit 1948 lautet der Stempel aus Bern auf den beziehungsreichen Namen 'Angst'.

Fräulein Dr. Angst ist es, die inzwischen die Akte Brecher übernommen hat. Mit ihrer Unterstützung ist es im Februar 1950 tatsächlich soweit. Paula Brecher erhält den erlösenden Bescheid, bleiben zu dürfen.

1974 stirbt sie in Basel und wird auf dem Jüdischen Friedhof beerdigt.[3]

[1] Polizeiposten Diepoldsau, Rapport in Sachen Illegale Einreise in die Schweiz, Einvernahmeprotokoll, 31.5.1942; Bundesarchiv Bern, Dossier Paula Brecher (E4264#1985/196#3189*)

[3] Zur Biographie von Paula Brecher (geb. Rehberger) siehe: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58484&tree=Hohenems