20a Edith Arm> 29. Dezember 1938

Text einblenden:

20a Edith Arm

„Es kann keinen Gott geben…“ Edith Arm und ihre Familie auf dem Weg in die Karibik

Wien – Diepoldsau – Santo Domingo, 29. Dezember 1938

„In der Kristallnacht wurde mein Vater von der Gestapo abgeholt. Ich habe geschrien vor Angst; die Ledermäntel der Männer haben mir Angst gemacht. Sie haben ihn mit anderen in eine Turnhalle gebracht; und da wurden sie halbtot geschlagen. Aber einer der Wachen hat ihn gekannt und hat ihn aus einem Klofenster springen lassen. Er kam heim und ist sofort mit einem Koffer weg. Nach diesem Schock habe ich mir gesagt: es kann keinen Gott geben. Entkommen ist er einige Tage später mit seinem Bruder über die Grenze bei Hohenems in die Schweiz. Meine Mutter und ich haben dann Post von ihm bekommen; er hat uns geschrieben, dass ‚ein Mädchen mit gelben Haaren‘ uns in Hohenems alles weitere sagen würde.

Wir haben sie tatsächlich gefunden; sie hat uns alles erklärt. Wir sind ins deutsche Zollhaus hinein, und die haben uns unglaublich genau untersucht, die haben wahrscheinlich geglaubt, dass wir Gold oder sonstwas schmuggeln wollen. Sie haben meine Mutter und mich bei jeder Körperöffnung untersucht, und dazu haben wir uns ganz ausziehen müssen. Dass wir zwei, drei Kleider anhatten, dazu haben sie nichts gesagt. Sie haben ja gewusst, dass wir weggehen, das war ja nichts Besonderes. … Danach hat man uns gesagt: ‚Wir lassen euch gehen, aber kommt nicht zurück, denn wenn ihr zurückkommt, ist es aus mit euch.‘ – das waren genau ihre Worte. Und auf der Schweizer Seite hat uns der Vater erwartet!“[1]

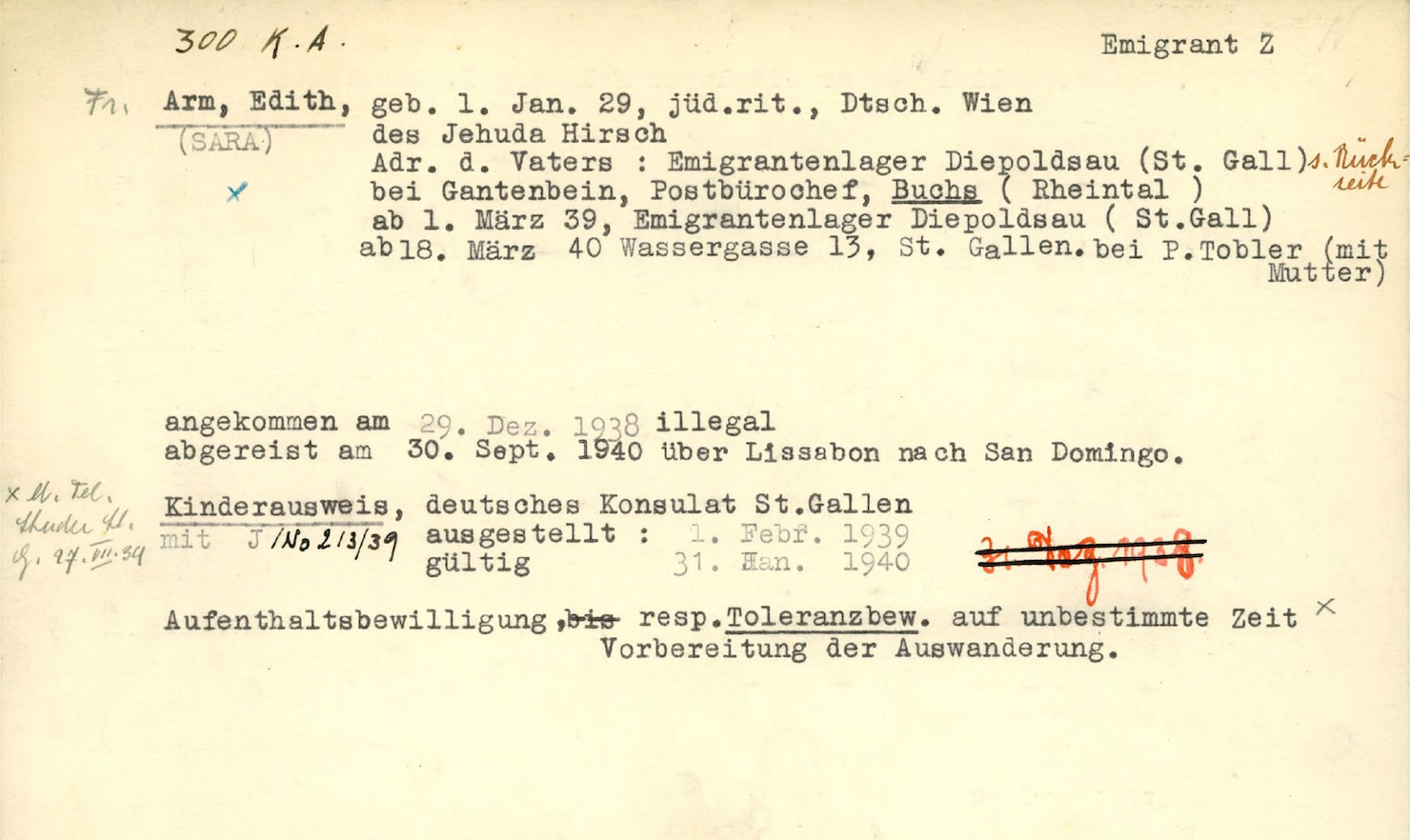

Josef Arm, der Vater, und sein Bruder Fritz waren am 27. November 1938 nach Diepoldsau geflohen. Wo es ihnen gelungen war, die Grenze zu überschreiten ist unbekannt, aber vom Flüchtlingslager aus schafften sie es, die Flucht von Edith und ihrer Mutter Elsa vorzubereiten. Am 29. Dezember, drei Tage vor Ediths zehntem Geburtstag, treffen auch sie im Flüchtlingslager Diepoldsau ein.

„Wir waren 15 Monate dort, kalt war es und zu essen war nicht immer genug. Nein, gehungert haben wir nicht. Und wenn es nur Erdäpfel und Käse gab, es hat immer etwas zu essen gegeben. Es war nicht schön dort zu sein. Es war für mich ziemlich furchtbar. Aber das Ärgste hatte weder mit Essen noch mit Kälte zu tun.“

Kurz nach ihrer Ankunft entscheiden die Behörden, Edith von ihrer Familie zu trennen und zu Schweizer Pflegeltern zu geben. Die Familie eines Postmeisters in Buchs soll sich um sie kümmern. Doch Edith reißt aus, um mit ihren eigenen Eltern zusammen zu sein, nur um erneut nach Buchs geschickt zu werden. Ihre Eltern müssen um sie kämpfen. Schließlich sind sie alle in Diepoldsau vereint.

„In Diepoldsau gingen mir allerdings die Schuljahre verloren. Also musste ich irgendwie unterrichtet werden. Ich habe fast den ganzen Faust auswendig gelernt. Ein Theaterstück wurde gemacht, Lieder wurden gesungen. Ich habe Unterricht bekommen, in allen möglichen und unmöglichen Gegenständen. Es war kein Lehrer unter den Leuten, aber sie wurden alle zu Lehrern, ja? … Und da war ein Komponist, irgendwie ist ein altes Klavier aufgetaucht, die haben ein Lied für mich komponiert.“

Auch eine Fußballmannschaft entsteht. Fritz und Josef Arm sind leidenschaftliche Kicker.

„Nach einem Jahr oder mehr ist jemand aus Amerika gekommen, ein gewisser Mister Throne. Er war Repräsentant einer Organisation mit dem Namen Dominican Republic Settlement Association, kurz DORSA. Die haben in Amerika Geld gesammelt und mit der Dominikanischen Republik arrangiert, dass das Land jüdische Flüchtlinge hineinlässt. Vorgesehen war die Aufnahme von 100.000 Menschen. Zu dieser Zahl ist es nie gekommen. Wir waren maximal 450 Leute. Warum? Der damalige Präsident hatte einen schlechten Ruf, angeblich zu Recht. Da hat ihm jemand eingeflüstert, es sei aus Gründen der Imagepflege ratsam, so eine humanitäre Aktion zuzulassen. Außerdem hat ihn das nichts gekostet, denn da war Land, das der United Fruit Company gehört hat, die er rausgeschmissen hat, und es lag brach. Man hoffte, dass die Europäer Kultur und Know-How einbringen, und das könne alles nichts schaden.“

Tatsächlich hatte Diktator Trujillo Grund um seinen Ruf besorgt zu sein. 1930 mit US-amerikanischer Hilfe durch einen Putsch an die Macht gekommen, war er von der Vorstellung besessen, seine Bevölkerung weißer zu machen. Er selbst, haitianischer Abstammung, versuchte es mit Puder und weißer Schminke, und prächtigen Uniformen. 1937 ließ er in einem Massaker mindestens 18.000 Haitianer töten, vor allem Arbeiter auf den Zuckerrohrplantagen.

Als 1938 auf der Konferenz von Evian am Genfer See nach Aufnahmeländern für die bedrohten Juden aus dem deutschen Reich gesucht wurde, machte er das Angebot, 100.000 von ihnen aufzunehmen. Aber tatsächlich kamen nur einige hundert ins Land und gründeten in der Nähe der Stadt Sosúa auf dem ihnen zur Verfügung gestellten Land eine jüdische Kolonie.

Auch Edith und ihre Eltern Josef und Elsa machen sich Ende September 1940 mit einer ganzen Gruppe von Diepoldsauer Flüchtlingen auf den Weg in die Dominikanische Republik. Am 3. Dezember erreichen sie mit dem Dampfer S.S. Coamo von Puerto Rico aus „Ciudad Trujillo“, wie die Hauptstadt Santo Domingo damals heißt – und kurz darauf Sosúa, wo bald auch Ediths Onkel Fritz eintrifft. Ediths Tanten gelingt es nach England zu fliehen, ihrem Onkel Sucher, genannt Putzi, nach Palästina. Wie so viele der von Wien in die Schweiz Geflüchteten stammt die Familie aus Osteuropa, arme Leute, die rund um den 1. Weltkrieg in der Wiener Leopoldstadt gelandet waren. 1938 bildeten sie längst die Mehrheit des Wiener Judentums. Kleinhändler und Arbeiter, Schneider und Tapezierer, Fleischhauer und Taxler, wie Josef Arm. Menschen ohne Chancen auf ein teures Visum in die USA.

1942 wird Ediths Großmutter Netty, geboren in Nowoselizja bei Czernowitz, schon seit zehn Jahren verwitwet und nun ganz allein, aus ihrer Wohnung in der Wiener Herminengasse abgeholt und nach Izbica in Polen deportiert. Ob sie diesen Ort der Vernichtung noch erreichte, oder schon auf dem Transport starb ist unbekannt.

Ihre in der Karibik geborenen Enkel hat sie jedenfalls nie kennengelernt.[2]

[1] Adi Wimmer (Hg.): Die Heimat wurde ihnen fremd, die Fremde nicht zur Heimat. Erinnerungen österreichischer Juden aus dem Exil. Wien 1993, S. 97ff.

[2] Zu Edith Arm und ihrer Familie: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I49029&tree=Hohenems

20a Edith Arm

„Es kann keinen Gott geben…“ Edith Arm und ihre Familie auf dem Weg in die Karibik

Wien – Diepoldsau – Santo Domingo, 29. Dezember 1938

„In der Kristallnacht wurde mein Vater von der Gestapo abgeholt. Ich habe geschrien vor Angst; die Ledermäntel der Männer haben mir Angst gemacht. Sie haben ihn mit anderen in eine Turnhalle gebracht; und da wurden sie halbtot geschlagen. Aber einer der Wachen hat ihn gekannt und hat ihn aus einem Klofenster springen lassen. Er kam heim und ist sofort mit einem Koffer weg. Nach diesem Schock habe ich mir gesagt: es kann keinen Gott geben. Entkommen ist er einige Tage später mit seinem Bruder über die Grenze bei Hohenems in die Schweiz. Meine Mutter und ich haben dann Post von ihm bekommen; er hat uns geschrieben, dass ‚ein Mädchen mit gelben Haaren‘ uns in Hohenems alles weitere sagen würde.

Wir haben sie tatsächlich gefunden; sie hat uns alles erklärt. Wir sind ins deutsche Zollhaus hinein, und die haben uns unglaublich genau untersucht, die haben wahrscheinlich geglaubt, dass wir Gold oder sonstwas schmuggeln wollen. Sie haben meine Mutter und mich bei jeder Körperöffnung untersucht, und dazu haben wir uns ganz ausziehen müssen. Dass wir zwei, drei Kleider anhatten, dazu haben sie nichts gesagt. Sie haben ja gewusst, dass wir weggehen, das war ja nichts Besonderes. … Danach hat man uns gesagt: ‚Wir lassen euch gehen, aber kommt nicht zurück, denn wenn ihr zurückkommt, ist es aus mit euch.‘ – das waren genau ihre Worte. Und auf der Schweizer Seite hat uns der Vater erwartet!“[1]

Josef Arm, der Vater, und sein Bruder Fritz waren am 27. November 1938 nach Diepoldsau geflohen. Wo es ihnen gelungen war, die Grenze zu überschreiten ist unbekannt, aber vom Flüchtlingslager aus schafften sie es, die Flucht von Edith und ihrer Mutter Elsa vorzubereiten. Am 29. Dezember, drei Tage vor Ediths zehntem Geburtstag, treffen auch sie im Flüchtlingslager Diepoldsau ein.

„Wir waren 15 Monate dort, kalt war es und zu essen war nicht immer genug. Nein, gehungert haben wir nicht. Und wenn es nur Erdäpfel und Käse gab, es hat immer etwas zu essen gegeben. Es war nicht schön dort zu sein. Es war für mich ziemlich furchtbar. Aber das Ärgste hatte weder mit Essen noch mit Kälte zu tun.“

Kurz nach ihrer Ankunft entscheiden die Behörden, Edith von ihrer Familie zu trennen und zu Schweizer Pflegeltern zu geben. Die Familie eines Postmeisters in Buchs soll sich um sie kümmern. Doch Edith reißt aus, um mit ihren eigenen Eltern zusammen zu sein, nur um erneut nach Buchs geschickt zu werden. Ihre Eltern müssen um sie kämpfen. Schließlich sind sie alle in Diepoldsau vereint.

„In Diepoldsau gingen mir allerdings die Schuljahre verloren. Also musste ich irgendwie unterrichtet werden. Ich habe fast den ganzen Faust auswendig gelernt. Ein Theaterstück wurde gemacht, Lieder wurden gesungen. Ich habe Unterricht bekommen, in allen möglichen und unmöglichen Gegenständen. Es war kein Lehrer unter den Leuten, aber sie wurden alle zu Lehrern, ja? … Und da war ein Komponist, irgendwie ist ein altes Klavier aufgetaucht, die haben ein Lied für mich komponiert.“

Auch eine Fußballmannschaft entsteht. Fritz und Josef Arm sind leidenschaftliche Kicker.

„Nach einem Jahr oder mehr ist jemand aus Amerika gekommen, ein gewisser Mister Throne. Er war Repräsentant einer Organisation mit dem Namen Dominican Republic Settlement Association, kurz DORSA. Die haben in Amerika Geld gesammelt und mit der Dominikanischen Republik arrangiert, dass das Land jüdische Flüchtlinge hineinlässt. Vorgesehen war die Aufnahme von 100.000 Menschen. Zu dieser Zahl ist es nie gekommen. Wir waren maximal 450 Leute. Warum? Der damalige Präsident hatte einen schlechten Ruf, angeblich zu Recht. Da hat ihm jemand eingeflüstert, es sei aus Gründen der Imagepflege ratsam, so eine humanitäre Aktion zuzulassen. Außerdem hat ihn das nichts gekostet, denn da war Land, das der United Fruit Company gehört hat, die er rausgeschmissen hat, und es lag brach. Man hoffte, dass die Europäer Kultur und Know-How einbringen, und das könne alles nichts schaden.“

Tatsächlich hatte Diktator Trujillo Grund um seinen Ruf besorgt zu sein. 1930 mit US-amerikanischer Hilfe durch einen Putsch an die Macht gekommen, war er von der Vorstellung besessen, seine Bevölkerung weißer zu machen. Er selbst, haitianischer Abstammung, versuchte es mit Puder und weißer Schminke, und prächtigen Uniformen. 1937 ließ er in einem Massaker mindestens 18.000 Haitianer töten, vor allem Arbeiter auf den Zuckerrohrplantagen.

Als 1938 auf der Konferenz von Evian am Genfer See nach Aufnahmeländern für die bedrohten Juden aus dem deutschen Reich gesucht wurde, machte er das Angebot, 100.000 von ihnen aufzunehmen. Aber tatsächlich kamen nur einige hundert ins Land und gründeten in der Nähe der Stadt Sosúa auf dem ihnen zur Verfügung gestellten Land eine jüdische Kolonie.

Auch Edith und ihre Eltern Josef und Elsa machen sich Ende September 1940 mit einer ganzen Gruppe von Diepoldsauer Flüchtlingen auf den Weg in die Dominikanische Republik. Am 3. Dezember erreichen sie mit dem Dampfer S.S. Coamo von Puerto Rico aus „Ciudad Trujillo“, wie die Hauptstadt Santo Domingo damals heißt – und kurz darauf Sosúa, wo bald auch Ediths Onkel Fritz eintrifft. Ediths Tanten gelingt es nach England zu fliehen, ihrem Onkel Sucher, genannt Putzi, nach Palästina. Wie so viele der von Wien in die Schweiz Geflüchteten stammt die Familie aus Osteuropa, arme Leute, die rund um den 1. Weltkrieg in der Wiener Leopoldstadt gelandet waren. 1938 bildeten sie längst die Mehrheit des Wiener Judentums. Kleinhändler und Arbeiter, Schneider und Tapezierer, Fleischhauer und Taxler, wie Josef Arm. Menschen ohne Chancen auf ein teures Visum in die USA.

1942 wird Ediths Großmutter Netty, geboren in Nowoselizja bei Czernowitz, schon seit zehn Jahren verwitwet und nun ganz allein, aus ihrer Wohnung in der Wiener Herminengasse abgeholt und nach Izbica in Polen deportiert. Ob sie diesen Ort der Vernichtung noch erreichte, oder schon auf dem Transport starb ist unbekannt.

Ihre in der Karibik geborenen Enkel hat sie jedenfalls nie kennengelernt.[2]

[1] Adi Wimmer (Hg.): Die Heimat wurde ihnen fremd, die Fremde nicht zur Heimat. Erinnerungen österreichischer Juden aus dem Exil. Wien 1993, S. 97ff.

[2] Zu Edith Arm und ihrer Familie: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I49029&tree=Hohenems