19a Judith Kohn> Ende August 1938

Text einblenden:

19a Judith Kohn

„Was bin ich für ein Mensch?“ Judith Kohn begegnet Grenzpolizisten und Helfern

Bregenz – Lustenau – Diepoldsau, Ende August 1938

Wie so viele andere macht sich Judith Kohn von Wien aus auf den Weg. Am Westbahnhof verabschiedet sie sich von ihren Eltern.

„Es waren schreckliche Szenen dort. Die Eltern von so vielen Jugendlichen, die mit oder ohne Pass oder Visum, versucht haben also ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, mussten Abschied nehmen. Es war ganz schrecklich, auch meine Eltern sind gekommen.“[1]

Vielleicht ahnt sie schon, dass sie ihre Eltern nicht mehr wiedersehen wird? Gemeinsam mit ihr unterwegs ist ein Bekannter: Willi, der Bräutigam der Schneiderin, bei der sie gerade nähen gelernt hat.

„Wir sind da am Abend weggefahren, wie die Heringe in diesen unbequemen Holzbänken gesessen und haben ständig gewartet darauf, dass eine Razzia kommt. Willi hat er geheißen, der Bräutigam der Schneiderin. Er war sehr nett zu mir. Ich durfte manchmal meinen Kopf auf seine Schulter legen, damit ich etwas schlafen kann. Und wir sind dann bei Sonnenaufgang in Innsbruck angekommen. Da sind wir ausgestiegen, um wieder Karten zu lösen und sind dort mit zwei Burschen, die aus dem Burgenland waren und dasselbe Ziel gehabt haben wie wir, in Gespräch gekommen. Im letzten Augenblick sind wir, durch dieses Gespräch abgelenkt, in einen Zug eingestiegen und haben mit Entsetzen festgestellt, dass das ein falscher Zug war, ein Zug zurück Richtung Wien. Bei der ersten Station ausgestiegen und zu Fuß zurückgegangen. Und das war ein Zufall, der dem Willi, der überhaupt keine Papiere gehabt hat, außer einem Geburtsschein, und mir das Leben gerettet. Denn nachher haben wir erfahren, dass im richtigen Zug, in den wir hätten einsteigen sollen, eine Razzia war und alle, die keine gültigen Papiere gehabt haben, wie ich zum Beispiel, und der Willi, verhaftet worden sind. Und das Schicksal war dann KZ.“

Aufgewachsen ist Judith Kohn bei ihren Großeltern in Szentgottard in Ungarn, wo sie 1917 auch geboren wurde. Ihre Eltern mussten schon 1919 nach der Niederschlagung der Revolution vor antisemitischer Gewalt nach Wien fliehen.

Im März 1938, inzwischen ist Judith selbst als junge Medizinstudentin in Wien, erlebt sie den sogenannten Anschluss und die Pogromstimmung der ersten Tage in Österreich, muss dabei zuschauen, wie Menschen misshandelt und ihre Eltern ein zweites mal traumatisiert werden.

Was ihr in dieser Zeit Halt gibt ist womöglich die Liebe zu dem Chemiestudenten Jefim Braude, dem Bruder ihrer Freundin Dina.

Doch nun müssen beide, Judith und Jefim, ihr Studium abbrechen. Jetzt geht es darum gültige Pässe und womöglich ein Visum zu erlangen. Einige Monate arbeitet Judith als Krankenschwester im Wiener Rothschildspital, macht Kurse, z.B. in Säuglingspflege, und lernt nähen. Praktische Berufe erhöhen die Chance auf ein Visum.

Doch die Hoffnung auf eine legale Ausreisemöglichkeit erfüllt sich nicht. Jefim flieht Anfang August mit seiner Schwester und deren Freund über Basel in die Schweiz. Ende August folgt Judith zusammen mit Willi, der seine Braut ebenfalls schon in der Schweiz weiß.

Endlich in Bregenz angekommen, wissen sie nicht weiter. Am Bahnhof fragt sie jemand, ob sie Juden seien. Und nimmt sie mit in ein Quartier, wo schon zwei Burschen schlafen, die es mehrmals erfolglos versucht haben, in die Schweiz zu kommen. Seit dem 17. August ist die Grenze abgeriegelt. Einer der Burschen gibt auf und fährt nach Wien zurück, der andere behauptet, er wisse nun, wo man hinüberkäme.

„Und – wir haben uns dann doch entschlossen, uns von diesem Burschen führen zu lassen. Wir haben… wir sind zu einem Arm des Rheinflusses in der Dunkelheit und wollten über die Böschung. Aber kaum waren wir dort, sind wir von der anderen Seite, von der Schweizer Seite mit Scheinwerfern angeleuchtet worden.

Es war August, aber es war schrecklich kalt und wir haben einfach gewartet bis wir das Gefühl gehabt haben: jetzt ist es soweit, jetzt ist die Luft vielleicht rein. Wir haben uns, also diesen Rheinarm, haben wir uns natürlich ausgezogen, die Kleider über den Kopf haltend, mehr oder minder geschwommen. Es war, das Wasser war etwas tiefer als wir groß waren, und wir haben uns also dann wieder angezogen und wollten über die Böschung.

In dem Augenblick war schon ein Schweizer Grenzsoldat da. ‚Halt oder ich schieße, Hände hoch!‘ Ich natürlich sofort die Hände hoch und sehe einen Grenzsoldaten, der das Gewehr auf mich richtet. …“

Judith realisiert, dass sie inzwischen mit den beiden jungen Burgenländern allein ist, die sie im Zug kennen gelernt hat. Die beiden anderen, Willi und der Bursche aus dem Bregenzer Quartier, haben es geschafft durch das Maisfeld in die Schweiz zu entwischen.

„Uns hat dieser Grenzsoldat befohlen, wieder über den Rheinarm zurück nach Österreich zu gehen. Das hätte eine sichere Lungenentzündung bedeutet und wir haben uns also mehr oder minder geweigert.

Als er aber nicht lockergelassen hat, hab ich, hab ich den Halsausschnitt meines Kleides geöffnet und hab ihm gesagt: ‚Schießen sie!‘ Es war irgendwie aufrichtig gemeint. Ich war so verzweifelt, so verhungert, dass ich das Gefühl gehabt hab, dann ist mit einer Sekunde alles vorbei. Der hat dann das Gewehr gesenkt, hat auch etwas gemurmelt: ‚Was bin ich für ein Mensch‘ und hat gesagt also, er führt uns zum österreichischen Zollhaus. …

Dann sind wir in der Nacht da gestanden in Österreich: ‚Wo sollen wir schlafen?‘ Wir haben einen Stall gefunden. Dort waren Kühe und Pferde und es war warm und die Burschen waren nett. Sie haben ihre Handschuhe, die ihnen die Mutter zum Schluss noch mitgestrickt und mitgegeben hat, auf meine Füße gezogen und ich war so glücklich, dass ich nicht allein war.

Dann, den nächsten Tag war man natürlich sehr hungrig und wir haben den Hunger mit Äpfeln, die noch unreif waren und runtergefallen sind von den Bäumen, gestillt; und dann haben die zwei Burschen gemeint, sie kaufen mir einen Kaffee in einem Gasthaus in Lustenau, genau an der Grenze. Also nur ganz kurz vor der Grenze.“

Im Gasthaus 'Schweizerhaus', nur ein paar hundert Meter von der Grenze entfernt, ist man Geflüchtete gewohnt und hilft. Die Wirtin lädt sie ein, unbemerkt in der Küche zu schlafen. Es ist wohl mitten am Tag, aber die drei sind erschöpft. Ein Grenzpolizist kommt, akzeptiert die Pässe der zwei Burschen und drückt ein Auge zu, als er den ungültigen Pass von Judith in die Hand gedrückt bekommt. Und er lässt die junge Frau weiterschlafen.

„Bald darauf werd ich wieder geweckt. Und jetzt schau ich in die Augen eines alten Mannes, eines uralten Mannes. Später hab ich erfahren, dass er ca. 53 Jahre alt war. Für mich der Methusalem. Ein abgearbeitetes Gesicht. Ein Schweizer Mann, der mir sagt: ‚Fräulein, ich hab gehört, ihr Bräutigam ist in der Schweiz und Sie können nicht hin. Das erlaubt mein Herz nicht. Ich hab zwar was getrunken, aber was ich Ihnen sag, das meine ich. Ich verständige nur meine Frau. Denn man kann mich hier auch verhaften, und komm zurück. Warten Sie auf mich. Ich bin ein guter Schmuggler. Ich bring Sie hinüber.‘“

Doch es wird Abend und niemand kommt. Inzwischen hat Judith auch vom Rohr erfahren, dass in der Nähe einen Kanal über den Alten Rhein führt. Doch noch bevor die drei dort ihren nächsten Fluchtversuch wagen, erscheint der Fluchthelfer von drüben und nimmt sie mit auf den Weg durch den seichten Rheinarm, neben dem Grenzübergang Schmitter. Wider Erwarten erscheint nun auch kein Grenzsoldat.

„Dann sagt er: ‚Schuhe ausziehen.‘ Und dann ist ein Stoppelfeld gekommen. Das hat uns die Füße natürlich ganz zerkratzt, aber wir haben nichts gespürt. Und er hat uns dirigiert wie ein, mindestens ein Offizier: ‚Ducken, laufen, stehen bleiben, hinlegen, wieder laufen!‘ Auf einmal erinner ich mich, dass wir hinter einem ganz großen Baum uns verstecken mussten, der war so breit, dass wir, dass er gemeint hat, dass wir, wenn wir uns dahinter verstecken, nicht von der anderen Seite gesehen werden. Dann sind wir weitergelaufen und auf einmal waren wir in einer hell beleuchteten Küche in der Schweiz, wo eine … seine Frau war – freundlich, sie hat uns zu essen und zu trinken gegeben.

Und der Schweizer Mann hat seiner Frau gesagt, sie sollte sein Bett neben ihr frisch überziehen für mich, denn er würde mit den Burschen auf den Dachboden gehen, wo auch seine fünf-, seine Kinder geschlafen haben. Den nächsten Tag ist eine Frau gekommen, ärmlich gekleidet und hat uns Geld gebracht von Leuten dort in Diepoldsau, die von unserem Schicksal erfahren haben und für uns Geld gesammelt haben.“

In der Schweiz ist sie nicht lange geblieben.

Noch am gleichen Tag trifft sie in St. Gallen Jefim Braude, ihren Verlobten. Gemeinsam gelingt es ihnen über Genf nach Frankreich zu reisen. Kurze Zeit leben sie in Paris, dann in Montpellier, wo sie heiraten. Und eine Weile sogar studieren können. In Sicherheit sind sie noch immer nicht. Noch einmal müssen Zufall und Glück ins Spiel kommen. Ein Amerikaner, dem ihre Familie in Ungarn einst als Kind geholfen hatte, ist bereit ein Affidavit für sie zu finanzieren, die Garantie für sie zu übernehmen. Und da ihr Mann aus Minsk stammt gilt für sie die russische Quote auf der es noch freie Plätze gibt. Am 1. September, dem Tag, an dem mit dem deutschen Überfall auf Polen der Weltkrieg beginnt, erhalten sie in Marseille tatsächlich die benötigten Pässe. Und wenig später die Schiffspassagen in die USA. Am 18. Oktober 1939 treffen sie in New York ein. Doch wohl fühlen sie sich dort nicht. Jefim träumt von der Rückkehr nach Österreich.

Erst nach dem Krieg erfährt Judith was aus ihren Eltern und ihrem Bruder geworden ist, um deren Ausreise in die USA sie sich 1940 noch verzweifelt bemüht hatten. Sie alle endeten in Auschwitz, so wie auch ein großer Teil der übrigen Familie.

Dennoch: 1945 kehrt Jefim Braude als Übersetzer der US-Armee nach Europa zurück. Judith Braude studiert noch zwei Semester Medizin in Paris. 1947 lassen sie sich wieder in Wien nieder. Und erleben eine Stadt, in der noch immer eine offen antisemitische Stimmung herrscht.

„Mein Mann hat fast religiös dieses Land geliebt.“ So erinnert sie sich in dem langen Interview, das sie 1998 der Shoah Foundation gibt. Sie selbst ist aus Liebe zu ihm zurückgekehrt. Ist schließlich Ärztin geworden, auch wenn sie sich in der Stadt wohl niemals mehr heimisch gefühlt hat.

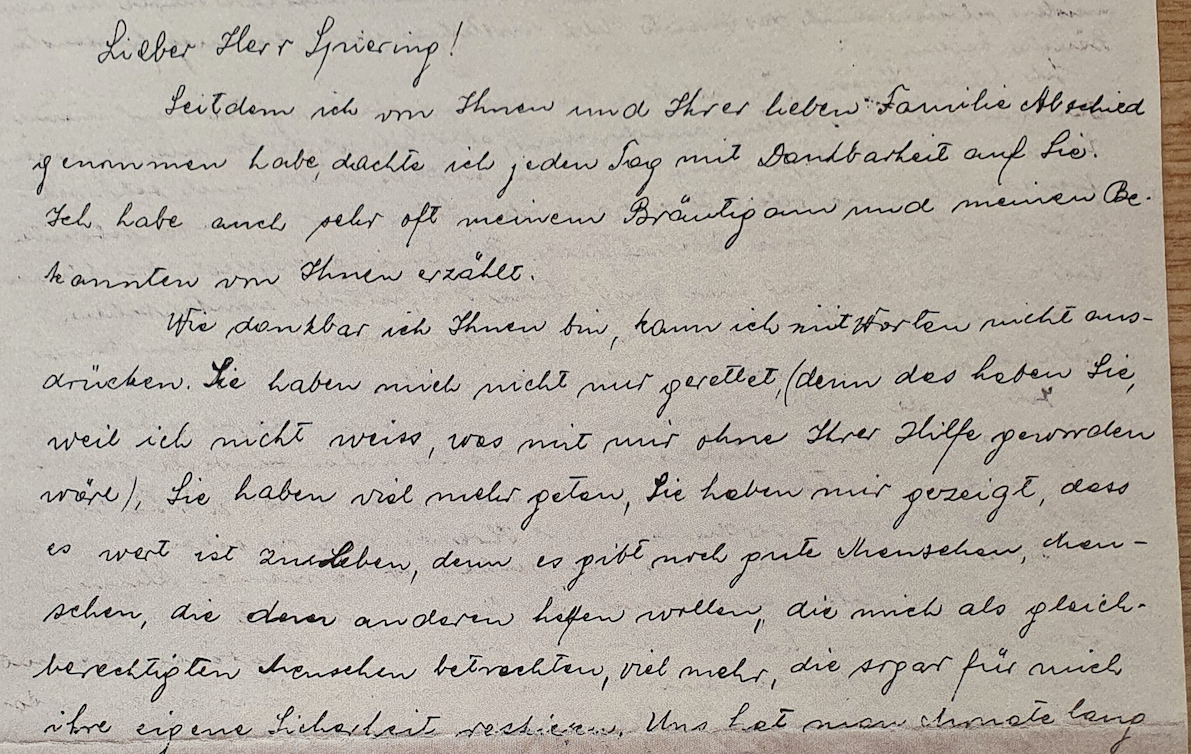

Die Menschen, die ihr auf ihrem Weg geholfen haben, hat sie nie vergessen. Schon 1939 schreibt sie aus Paris an ihren Retter Johann Spirig:

„Seitdem ich von Ihnen und ihrer lieben Familie Abschied genommen habe, dachte ich jeden Tag mit Dankbarkeit auf Sie. Ich habe auch sehr oft meinem Bräutigam und meinen Bekannten von Ihnen erzählt. … Sie haben mich nicht nur gerettet, (denn das haben Sie, weil ich nicht weiss, was mit mir ohne Ihre Hilfe geworden wäre), Sie haben viel mehr getan, Sie haben mir gezeigt, dass es wert ist zu Leben, denn es gibt noch gute Menschen.“[2]

[2] Judith Braude an Johann Spirig, Paris 1939, Kopie im Archiv JMH. Mehr zu Judith Kohn und ihrer Familie: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I49029&tree=Hohenems

19a Judith Kohn

„Was bin ich für ein Mensch?“ Judith Kohn begegnet Grenzpolizisten und Helfern

Bregenz – Lustenau – Diepoldsau, Ende August 1938

Wie so viele andere macht sich Judith Kohn von Wien aus auf den Weg. Am Westbahnhof verabschiedet sie sich von ihren Eltern.

„Es waren schreckliche Szenen dort. Die Eltern von so vielen Jugendlichen, die mit oder ohne Pass oder Visum, versucht haben also ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, mussten Abschied nehmen. Es war ganz schrecklich, auch meine Eltern sind gekommen.“[1]

Vielleicht ahnt sie schon, dass sie ihre Eltern nicht mehr wiedersehen wird? Gemeinsam mit ihr unterwegs ist ein Bekannter: Willi, der Bräutigam der Schneiderin, bei der sie gerade nähen gelernt hat.

„Wir sind da am Abend weggefahren, wie die Heringe in diesen unbequemen Holzbänken gesessen und haben ständig gewartet darauf, dass eine Razzia kommt. Willi hat er geheißen, der Bräutigam der Schneiderin. Er war sehr nett zu mir. Ich durfte manchmal meinen Kopf auf seine Schulter legen, damit ich etwas schlafen kann. Und wir sind dann bei Sonnenaufgang in Innsbruck angekommen. Da sind wir ausgestiegen, um wieder Karten zu lösen und sind dort mit zwei Burschen, die aus dem Burgenland waren und dasselbe Ziel gehabt haben wie wir, in Gespräch gekommen. Im letzten Augenblick sind wir, durch dieses Gespräch abgelenkt, in einen Zug eingestiegen und haben mit Entsetzen festgestellt, dass das ein falscher Zug war, ein Zug zurück Richtung Wien. Bei der ersten Station ausgestiegen und zu Fuß zurückgegangen. Und das war ein Zufall, der dem Willi, der überhaupt keine Papiere gehabt hat, außer einem Geburtsschein, und mir das Leben gerettet. Denn nachher haben wir erfahren, dass im richtigen Zug, in den wir hätten einsteigen sollen, eine Razzia war und alle, die keine gültigen Papiere gehabt haben, wie ich zum Beispiel, und der Willi, verhaftet worden sind. Und das Schicksal war dann KZ.“

Aufgewachsen ist Judith Kohn bei ihren Großeltern in Szentgottard in Ungarn, wo sie 1917 auch geboren wurde. Ihre Eltern mussten schon 1919 nach der Niederschlagung der Revolution vor antisemitischer Gewalt nach Wien fliehen.

Im März 1938, inzwischen ist Judith selbst als junge Medizinstudentin in Wien, erlebt sie den sogenannten Anschluss und die Pogromstimmung der ersten Tage in Österreich, muss dabei zuschauen, wie Menschen misshandelt und ihre Eltern ein zweites mal traumatisiert werden.

Was ihr in dieser Zeit Halt gibt ist womöglich die Liebe zu dem Chemiestudenten Jefim Braude, dem Bruder ihrer Freundin Dina.

Doch nun müssen beide, Judith und Jefim, ihr Studium abbrechen. Jetzt geht es darum gültige Pässe und womöglich ein Visum zu erlangen. Einige Monate arbeitet Judith als Krankenschwester im Wiener Rothschildspital, macht Kurse, z.B. in Säuglingspflege, und lernt nähen. Praktische Berufe erhöhen die Chance auf ein Visum.

Doch die Hoffnung auf eine legale Ausreisemöglichkeit erfüllt sich nicht. Jefim flieht Anfang August mit seiner Schwester und deren Freund über Basel in die Schweiz. Ende August folgt Judith zusammen mit Willi, der seine Braut ebenfalls schon in der Schweiz weiß.

Endlich in Bregenz angekommen, wissen sie nicht weiter. Am Bahnhof fragt sie jemand, ob sie Juden seien. Und nimmt sie mit in ein Quartier, wo schon zwei Burschen schlafen, die es mehrmals erfolglos versucht haben, in die Schweiz zu kommen. Seit dem 17. August ist die Grenze abgeriegelt. Einer der Burschen gibt auf und fährt nach Wien zurück, der andere behauptet, er wisse nun, wo man hinüberkäme.

„Und – wir haben uns dann doch entschlossen, uns von diesem Burschen führen zu lassen. Wir haben… wir sind zu einem Arm des Rheinflusses in der Dunkelheit und wollten über die Böschung. Aber kaum waren wir dort, sind wir von der anderen Seite, von der Schweizer Seite mit Scheinwerfern angeleuchtet worden.

Es war August, aber es war schrecklich kalt und wir haben einfach gewartet bis wir das Gefühl gehabt haben: jetzt ist es soweit, jetzt ist die Luft vielleicht rein. Wir haben uns, also diesen Rheinarm, haben wir uns natürlich ausgezogen, die Kleider über den Kopf haltend, mehr oder minder geschwommen. Es war, das Wasser war etwas tiefer als wir groß waren, und wir haben uns also dann wieder angezogen und wollten über die Böschung.

In dem Augenblick war schon ein Schweizer Grenzsoldat da. ‚Halt oder ich schieße, Hände hoch!‘ Ich natürlich sofort die Hände hoch und sehe einen Grenzsoldaten, der das Gewehr auf mich richtet. …“

Judith realisiert, dass sie inzwischen mit den beiden jungen Burgenländern allein ist, die sie im Zug kennen gelernt hat. Die beiden anderen, Willi und der Bursche aus dem Bregenzer Quartier, haben es geschafft durch das Maisfeld in die Schweiz zu entwischen.

„Uns hat dieser Grenzsoldat befohlen, wieder über den Rheinarm zurück nach Österreich zu gehen. Das hätte eine sichere Lungenentzündung bedeutet und wir haben uns also mehr oder minder geweigert.

Als er aber nicht lockergelassen hat, hab ich, hab ich den Halsausschnitt meines Kleides geöffnet und hab ihm gesagt: ‚Schießen sie!‘ Es war irgendwie aufrichtig gemeint. Ich war so verzweifelt, so verhungert, dass ich das Gefühl gehabt hab, dann ist mit einer Sekunde alles vorbei. Der hat dann das Gewehr gesenkt, hat auch etwas gemurmelt: ‚Was bin ich für ein Mensch‘ und hat gesagt also, er führt uns zum österreichischen Zollhaus. …

Dann sind wir in der Nacht da gestanden in Österreich: ‚Wo sollen wir schlafen?‘ Wir haben einen Stall gefunden. Dort waren Kühe und Pferde und es war warm und die Burschen waren nett. Sie haben ihre Handschuhe, die ihnen die Mutter zum Schluss noch mitgestrickt und mitgegeben hat, auf meine Füße gezogen und ich war so glücklich, dass ich nicht allein war.

Dann, den nächsten Tag war man natürlich sehr hungrig und wir haben den Hunger mit Äpfeln, die noch unreif waren und runtergefallen sind von den Bäumen, gestillt; und dann haben die zwei Burschen gemeint, sie kaufen mir einen Kaffee in einem Gasthaus in Lustenau, genau an der Grenze. Also nur ganz kurz vor der Grenze.“

Im Gasthaus 'Schweizerhaus', nur ein paar hundert Meter von der Grenze entfernt, ist man Geflüchtete gewohnt und hilft. Die Wirtin lädt sie ein, unbemerkt in der Küche zu schlafen. Es ist wohl mitten am Tag, aber die drei sind erschöpft. Ein Grenzpolizist kommt, akzeptiert die Pässe der zwei Burschen und drückt ein Auge zu, als er den ungültigen Pass von Judith in die Hand gedrückt bekommt. Und er lässt die junge Frau weiterschlafen.

„Bald darauf werd ich wieder geweckt. Und jetzt schau ich in die Augen eines alten Mannes, eines uralten Mannes. Später hab ich erfahren, dass er ca. 53 Jahre alt war. Für mich der Methusalem. Ein abgearbeitetes Gesicht. Ein Schweizer Mann, der mir sagt: ‚Fräulein, ich hab gehört, ihr Bräutigam ist in der Schweiz und Sie können nicht hin. Das erlaubt mein Herz nicht. Ich hab zwar was getrunken, aber was ich Ihnen sag, das meine ich. Ich verständige nur meine Frau. Denn man kann mich hier auch verhaften, und komm zurück. Warten Sie auf mich. Ich bin ein guter Schmuggler. Ich bring Sie hinüber.‘“

Doch es wird Abend und niemand kommt. Inzwischen hat Judith auch vom Rohr erfahren, dass in der Nähe einen Kanal über den Alten Rhein führt. Doch noch bevor die drei dort ihren nächsten Fluchtversuch wagen, erscheint der Fluchthelfer von drüben und nimmt sie mit auf den Weg durch den seichten Rheinarm, neben dem Grenzübergang Schmitter. Wider Erwarten erscheint nun auch kein Grenzsoldat.

„Dann sagt er: ‚Schuhe ausziehen.‘ Und dann ist ein Stoppelfeld gekommen. Das hat uns die Füße natürlich ganz zerkratzt, aber wir haben nichts gespürt. Und er hat uns dirigiert wie ein, mindestens ein Offizier: ‚Ducken, laufen, stehen bleiben, hinlegen, wieder laufen!‘ Auf einmal erinner ich mich, dass wir hinter einem ganz großen Baum uns verstecken mussten, der war so breit, dass wir, dass er gemeint hat, dass wir, wenn wir uns dahinter verstecken, nicht von der anderen Seite gesehen werden. Dann sind wir weitergelaufen und auf einmal waren wir in einer hell beleuchteten Küche in der Schweiz, wo eine … seine Frau war – freundlich, sie hat uns zu essen und zu trinken gegeben.

Und der Schweizer Mann hat seiner Frau gesagt, sie sollte sein Bett neben ihr frisch überziehen für mich, denn er würde mit den Burschen auf den Dachboden gehen, wo auch seine fünf-, seine Kinder geschlafen haben. Den nächsten Tag ist eine Frau gekommen, ärmlich gekleidet und hat uns Geld gebracht von Leuten dort in Diepoldsau, die von unserem Schicksal erfahren haben und für uns Geld gesammelt haben.“

In der Schweiz ist sie nicht lange geblieben.

Noch am gleichen Tag trifft sie in St. Gallen Jefim Braude, ihren Verlobten. Gemeinsam gelingt es ihnen über Genf nach Frankreich zu reisen. Kurze Zeit leben sie in Paris, dann in Montpellier, wo sie heiraten. Und eine Weile sogar studieren können. In Sicherheit sind sie noch immer nicht. Noch einmal müssen Zufall und Glück ins Spiel kommen. Ein Amerikaner, dem ihre Familie in Ungarn einst als Kind geholfen hatte, ist bereit ein Affidavit für sie zu finanzieren, die Garantie für sie zu übernehmen. Und da ihr Mann aus Minsk stammt gilt für sie die russische Quote auf der es noch freie Plätze gibt. Am 1. September, dem Tag, an dem mit dem deutschen Überfall auf Polen der Weltkrieg beginnt, erhalten sie in Marseille tatsächlich die benötigten Pässe. Und wenig später die Schiffspassagen in die USA. Am 18. Oktober 1939 treffen sie in New York ein. Doch wohl fühlen sie sich dort nicht. Jefim träumt von der Rückkehr nach Österreich.

Erst nach dem Krieg erfährt Judith was aus ihren Eltern und ihrem Bruder geworden ist, um deren Ausreise in die USA sie sich 1940 noch verzweifelt bemüht hatten. Sie alle endeten in Auschwitz, so wie auch ein großer Teil der übrigen Familie.

Dennoch: 1945 kehrt Jefim Braude als Übersetzer der US-Armee nach Europa zurück. Judith Braude studiert noch zwei Semester Medizin in Paris. 1947 lassen sie sich wieder in Wien nieder. Und erleben eine Stadt, in der noch immer eine offen antisemitische Stimmung herrscht.

„Mein Mann hat fast religiös dieses Land geliebt.“ So erinnert sie sich in dem langen Interview, das sie 1998 der Shoah Foundation gibt. Sie selbst ist aus Liebe zu ihm zurückgekehrt. Ist schließlich Ärztin geworden, auch wenn sie sich in der Stadt wohl niemals mehr heimisch gefühlt hat.

Die Menschen, die ihr auf ihrem Weg geholfen haben, hat sie nie vergessen. Schon 1939 schreibt sie aus Paris an ihren Retter Johann Spirig:

„Seitdem ich von Ihnen und ihrer lieben Familie Abschied genommen habe, dachte ich jeden Tag mit Dankbarkeit auf Sie. Ich habe auch sehr oft meinem Bräutigam und meinen Bekannten von Ihnen erzählt. … Sie haben mich nicht nur gerettet, (denn das haben Sie, weil ich nicht weiss, was mit mir ohne Ihre Hilfe geworden wäre), Sie haben viel mehr getan, Sie haben mir gezeigt, dass es wert ist zu Leben, denn es gibt noch gute Menschen.“[2]

[2] Judith Braude an Johann Spirig, Paris 1939, Kopie im Archiv JMH. Mehr zu Judith Kohn und ihrer Familie: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I49029&tree=Hohenems