17a Felix Granichstaedten, Wilhelm Huber und Rubin Markowitz> 17. August 1938

Text einblenden:

17a Felix Granichstaedten, Wilhelm Huber, Rubin Markowitz.

Wien, Diepoldsau, Frankreich – und dann?,

Hohenems/Diepoldsau, 17. August 1938

In Bern hat Heinrich Rothmund, Chef der Fremdenpolizei, die kantonalen Polizeidirektoren zusammengerufen. Am gleichen Tag, am 17. August 1938, treffen mindestens 37 Flüchtlinge aus Wien in Diepoldsau ein. Insgesamt sind es über 200 Menschen, die allein in dieser Woche über Hohenems und den alten Rhein in die Schweiz fliehen. Dort macht man sich vor allem Gedanken darüber, wie man sie wieder los wird.

Einer der Geflüchteten ist Felix Hans Granichstaedten, der Sohn eines bekannten Wiener Operettenkomponisten. Der junge Mann, katholisch getauft wie sein Vater, hat schon einige Abenteuer hinter sich. 1919 in Prag geboren, hat er seinen bald geschiedenen Eltern so manche Sorgen bereitet. 1933 reißt er, gerade vierzehnjährig, von zu Hause aus, treibt sich mit einigen jungen Burschen herum und wird wenige Tage später in Pressbaum aufgegriffen. Die Wiener Sensationspresse schlachtet den Skandal genüsslich aus. Eine Mechanikerlehre soll ihn auf den rechten Weg bringen, dann arbeitet er in einem Kaufhaus, unternimmt einen Suizidversuch.

1938 aber hat er allen Grund abzuhauen. Nun sind die Granichstaedtens in den Augen der nationalsozialistischen Behörden wieder nichts als Juden. Auch seinem Vater, Bruno Granichstaedten, der 1932 schon eine Zeit in Hollywood verbracht hat, gelingt im gleichen Jahr die Flucht, mit seiner zweiten Frau, über Luxemburg in die USA.

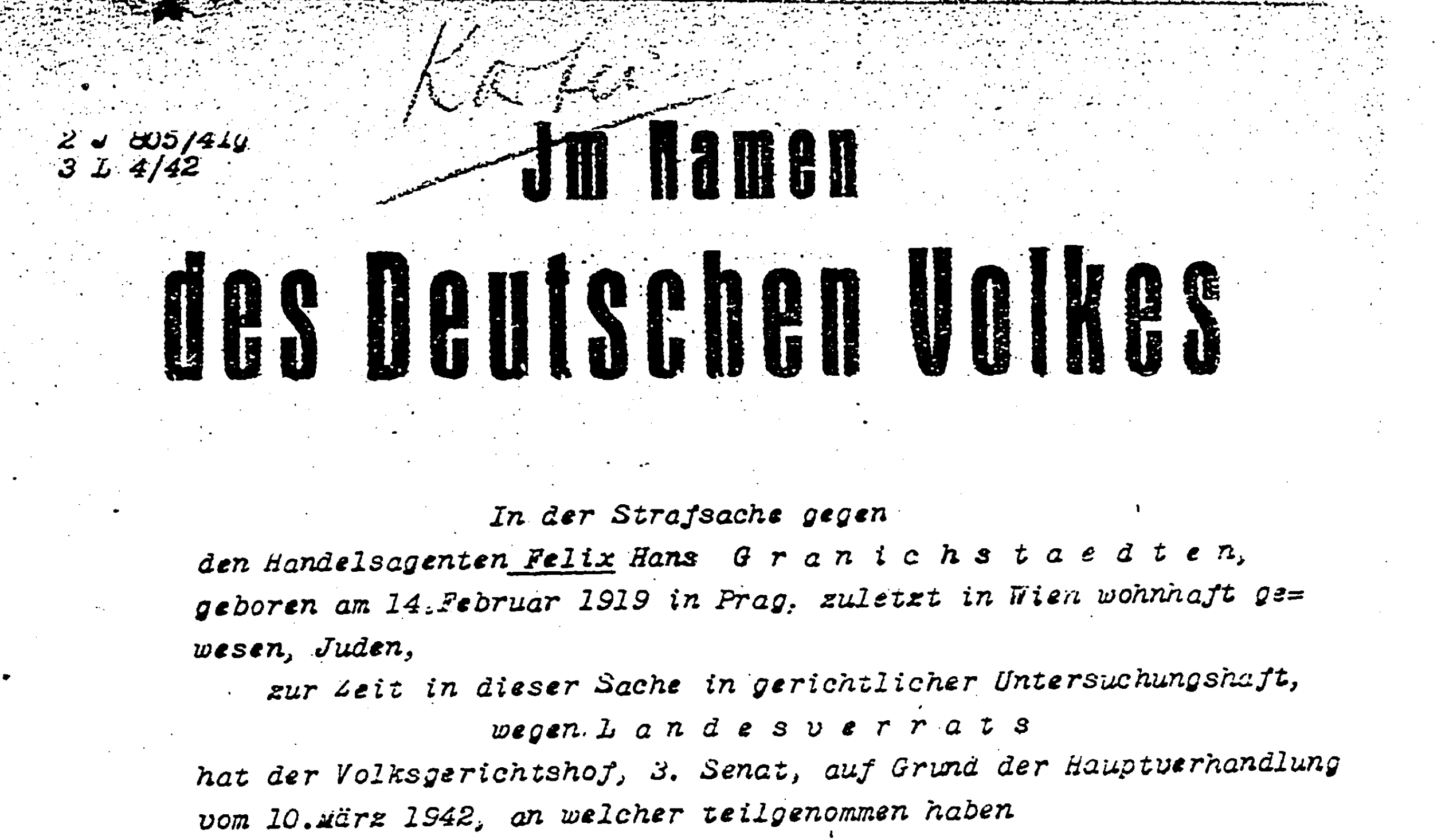

Felix Granichstaedten findet sich am 10. März 1942 hingegen in Berlin vor dem Volksgerichtshof des Deutschen Reiches wieder. Angeklagt wegen Landesverrat. Wie er von Diepoldsau dorthin gelangte, darüber gibt die Urteilsbegründung für sieben Jahre Zuchthaus akribisch Auskunft. Eine für die Verhältnisse des Nationalsozialismus fast schon Verständnis bekundende Urteilsschrift, die ihm freilich nicht helfen wird.

„Nach dem Anschluss der Ostmark an das Reich […] beschloß der Angeklagte auszuwandern, weil er nicht als Jude in Deutschland bleiben wollte. Er fuhr am 17. August 1938 von Wien nach Vorarlberg und ging über die grüne Grenze nach der Schweiz. Hier lebte er etwa neun Monate lang in einem Emigrantenlager in Dipoldsau. (sic!) Dann wurde er als Katholik vom Caritas-Verband unterstützt und in der Nähe von St. Gallen bei einer katholischen Familie untergebracht. Seit Oktober 1939 wurde er von der Familie eines unteren Postbeamten aus Mitleid aufgenommen, obwohl sich im Hause schon 9 Kinder befanden. Der Angeklagte, der keine Arbeitsgenehmigung besaß, suchte sich durch Ausbessern von Radiogeräten einen kleinen Verdienst zu verschaffen. Er wurde deshalb von der Polizei vorgeladen, verwarnt, weil er ohne Erlaubnis gearbeitet hatte, und auf die österreichische und die Fremdenlegion in Frankreich hingewiesen.“[1]

Doch genau dieser ‚Hinweis‘ wird für Granichstaedten zum Verhängnis. Offenbar haben selbst die Richter die über sein Schicksal entscheiden, noch Mitleid mit dem jungen Mann. So heißt es weiter:

„Der Angeklagte, der keine Aussicht hatte, in der Schweiz Arbeitserlaubnis und Arbeit zu bekommen, der aber andererseits der Familie, die ihn aufgenommen hatte, nicht länger zur Last fallen wollte, beschloß nach Frankreich zu gehen und in die Fremdenlegion einzutreten.“[2]

Von der Schweizer Caritas bekommt er noch eine Fahrkarte überreicht. Dann stellt er sich im Februar 1940 der französischen Garde. Seine Ausbildung erhält er in Sidi bel Abbès in Algerien. Nach der Kapitulation Frankreichs im Juni meldet er sich im Herbst zu einer Arbeitskompanie, ebenfalls in Algerien, als Elektriker in der Maschinenzentrale eines Kohlenbergwerks. Doch im Juli 1941 entschließt er sich nach Deutschland zurückzukehren und versucht seine jüdische Herkunft zu verbergen.

Bei seiner Rückkehr wird er sofort verhaftet, wegen wie es heißt ‚landesverräterischer Waffenhilfe‘. Es hilft ihm auch nicht, dass er beim Eintritt in die Fremdenlegion zugesichert bekommen hatte, nicht gegen das Deutsche Reich eingesetzt zu werden.

Das Urteil 1942 kommt zu dem Ergebnis, er habe einer feindlichen Kriegsmacht gedient. Sieben Jahre Zuchthaus bedeuten Konzentrationslager. Auf ihn wartet nun zunächst das SS Sonderlager Hinzert.

Granichstaedten war nicht der einzige Geflüchtete in Diepoldsau, der dem Druck der Schweizer Behörden nachgab, und sich nach Frankreich abschieben ließ.

Auch Willi Huber überschreitet am 17. August 1938 in Hohenems die Grenze zur Schweiz. Die meisten Juden, die in dieser Zeit hier Zuflucht suchen, kommen aus eher ärmlichen Verhältnissen, ihre Familien sind zwischen 1900 und 1920 aus Osteuropa nach Wien gekommen, auf der Flucht vor Armut, Krieg und Verfolgung. In Wien hat Willi Huber eine Maschinenbauschule besucht und als Dreher gearbeitet. Auch er landet im Flüchtlingslager in Diepoldsau und versucht von dort eine Möglichkeit zur Weiterreise in ein anderes sicheres Land zu finden. Die Schweizer Behörden erinnern ihn regelmäßig daran, dass er nur auf Zeit geduldet ist. Im Juli 1939 wechselt er von Diepoldsau nach Degersheim, wo ebenfalls zahlreiche Geflüchtete untergebracht sind. Und im August bricht er nach Frankreich auf. Dorthin kommt man zunächst noch ohne größere Hindernisse. Für viele wird dieser Weg zu einer Falle.

Doch Willi Huber hat Glück. Er tritt in die französische Armee ein. Und er hat noch einmal Glück, denn als diese sich im Juni 1940 nach kürzester Zeit ergibt, gelingt es ihm, sich nach Marseille im unbesetzten Teil Frankreichs abzusetzen. Das Glück bleibt ihm treu, denn er findet dort die Liebe seines Lebens: die Wienerin Gusti Auerbach, die ebenfalls im August 1938 nach Brüssel und schließlich im Mai 1940 nach Marseille geflohen ist. Sie heiraten und beschließen gemeinsam noch einmal in die Schweiz zu fliehen, diesmal von Westen.

In den Alpen südlich des Genfer Sees gelingt es ihnen am 24. September 1942, mit ihrem zwei Monate alten Baby, sich von Chamonix hinüber ins Wallis zu retten. In Lausanne und Montreux überleben sie in verschiedenen Flüchtlingsheimen den Krieg. Schon im August 1945 machen sie sich wieder auf nach Frankreich – und sitzen erst einmal im Genfer Flüchtlingslager Camp Charmilles fest. Ihre Identitätspapiere, die sie zwischenzeitig zurückgeben mussten, sind offenbar bei der falschen Dienststelle gelandet.

Doch auch dieses letzte Schweizer Kapitel der inzwischen vierköpfigen Familie geht vorüber. So können sie sich schließlich in Lyon, in Frankreich niederlassen.[3]

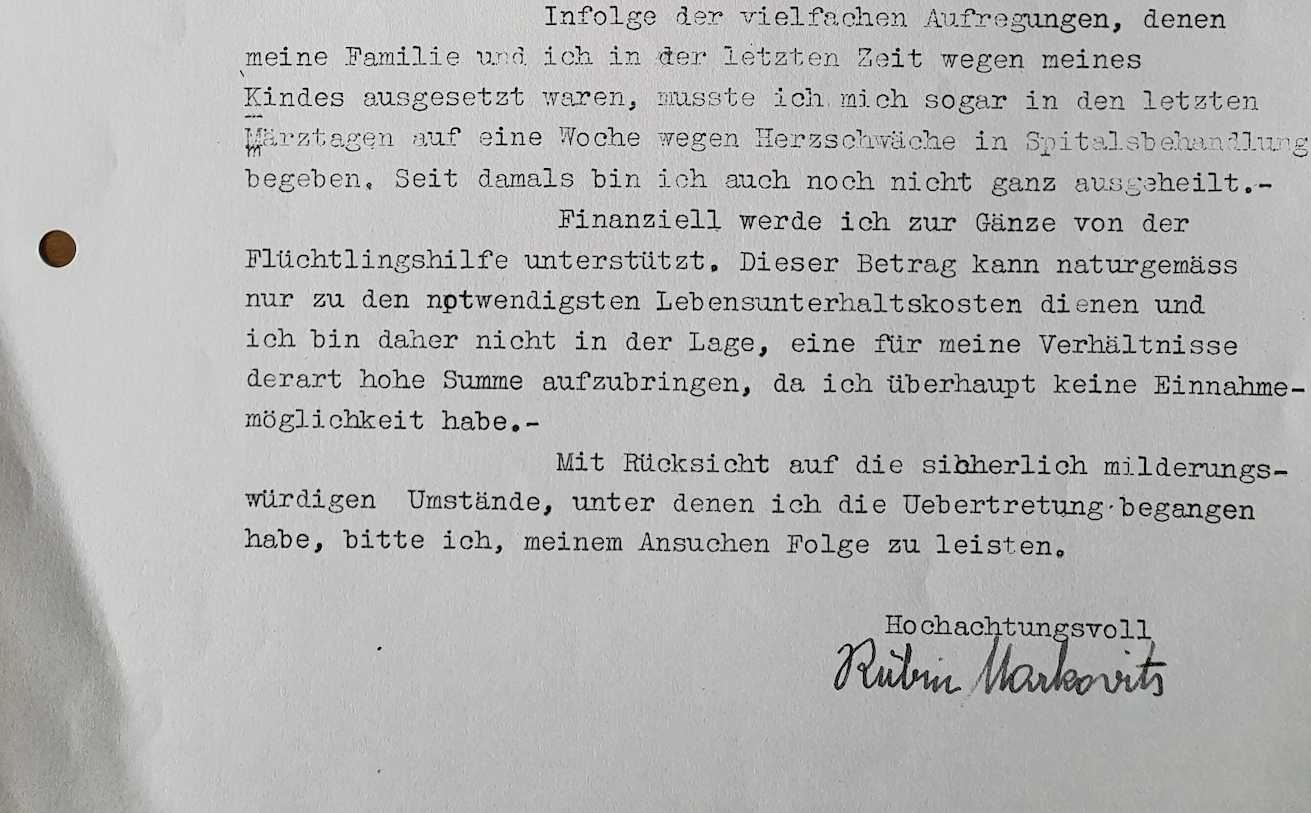

Für andere Diepoldsauer Flüchtlinge erwies sich der Weg nach Frankreich nur als Umweg zu ihrem Todesurteil. Der Schuster Rubin Markowitz und seine Frau Jetti zum Beispiel, sie stammten wie so viele der Wiener Geflüchteten aus Osteuropa, aus Iași in Rumänien. Auch sie waren am 16. August 1938 in Diepoldsau angekommen. Nach der ‚Kristallnacht‘ wird Ihr Sohn Heinrich in Wien zusammen mit 6500 anderen Juden verhaftet und am 12. November nach Dachau verschleppt. Wieder entlassen – unter Bedingung das Reich so schnell wie möglich zu verlassen – versucht auch er über Vorarlberg in die Schweiz zu fliehen. Rubin Markowitz heuert Fluchthelfer an, den Polsterer Oskar Müller und den Fahrlehrer Alexander Helg, die Heinrich Markowitz von Altach über den Alten Rhein holen – und verhaftet werden. Die Fluchthelfer – aber auch der verzweifelte Vater – werden zu hohen Geldbußen verurteilt. Rubin Markowitz, der über keinerlei Mittel verfügt, richtet ein Gnadengesuch an das Bezirksamt.

„Ich erkläre unumwunden, dass meine Verurteilung zu Recht erfolgt ist und dass ich die Gesetzesübertretung begangen habe, doch bitte ich in Betracht zu ziehen, in welcher Lage ich mich befand, als ich hörte, dass mein minderjähriges Kind schutzlos von den Eltern entfernt in Deutschland leben musste und ich überhaupt keine Hilfsmöglichkeiten für ihn hatte. (…) Finanziell werde ich zur Gänze von der Flüchtlingshilfe unterstützt. Dieser Betrag kann naturgemäss nur zu den notwendigsten Lebenserhaltungskosten dienen und ich bin daher nicht in der Lage, eine für meine Verhältnisse derart hohe Summe aufzubringen, da ich überhaupt keine Einnahmemöglichkeit habe.“[4]

Doch dem Gnadengesuch wird nicht stattgegeben, stattdessen droht ihm nun eine Haftstrafe. Am 1. Juli 1939 gehen Rubin und Jetti, gemeinsam mit ihrem Sohn Erich nach Frankreich. Ob auf Druck der Schweizer Behörden oder von der Polizei direkt „ausgeschafft“ ist unbekannt.

Zwei Jahre später Jedenfalls gehören sie zu jenen 4232 Juden die am 20. August 1941 in Frankreich verhaftet werden, als ‚Vergeltung‘ für Angriffe der Résistance auf die deutsche Besatzungsmacht. Sie werden ins Lager Drancy bei Paris gesperrt. Am 19. Juli 1942 müssen sie dort den 7. Transport nach Auschwitz besteigen, zusammen mit 998 anderen jüdischen Männern und Frauen, zusammengepfercht in Güterwaggons. Zwei Tage später, nach einer Odyssee über Châlons-sur-Marne, Saarbrücken, Frankfurt, Dresden und Kattowitz, erreicht der Transport das Vernichtungslager Auschwitz. Die jüngeren Deportierten, die noch als arbeitsfähig eingestuft werden, werden ins neue Lager Birkenau eingewiesen. Die übrigen werden direkt in die Gaskammer geführt und ermordet. Nur 16 Menschen aus diesem Transport erleben 1945 die Befreiung.[5] Aus der Familie Markowitz ist keiner unter ihnen. Auch nicht Erich Markowitz, der schon am 17. Juli 1942 von Phitivier nach Auschwitz deportiert und im September dort ermordet wurde. Was aus Heinrich Markowitz wurde ist unbekannt.

Und die Geschichte des jungen Ausreißers Felix Granichstaedten? Auch sie endet in Auschwitz. Wann er von Hinzert oder einem anderen Lager dorthin deportiert wurde, ist nicht überliefert. Aber sein Todesdatum in Auschwitz ist dokumentiert. Am 26. Juni 1943 stirbt er, vierundzwanzigjährig, Todesursache unbekannt.[6]

Ein spätes Nachspiel in der Schweiz hat die Verurteilung von Rubin Markowitz. Am 30. November 2005 erklärt die Rehabilitierungskommission der Bundesversammlung, dass das vom Bezirksamt Unterrheintal am 25. Mai 1939 gegen Rubin Markowitz ausgesprochene Strafurteil mit dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Aufhebung von Strafurteilen gegen Flüchtlingshelfer zur Zeit des Nationalsozialismus per 1. Januar 2004 aufgehoben worden ist. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.[7]

[1] Urteil gegen Felix Hans Granichstaedten, Volksgerichtshof Berlin, 10.3.1942, in: Datenbank Widerstand als „Hochverrat“. Die Anklage- und Urteilsschriften aus Verfahren im Deutschen Reich und Österreich; https://www.degruyter.com/database/WIHO/entry/wo88/html?lang=de (13.1.2025)

[3] Dossier Wilhelm und Caecilie Huber, Bundesarchiv Bern: E4264#1988/2#8613* HUBER, WILHELM, 08.01.1920; HUBER, CAECILIE, 17.09.1897. Zu Wilhelm und Gusti Huber: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58128&tree=Hohenems

[5] Markowitz Rubin, Opferdatenbank des Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand (doew.at), siehe auch: https://collections.yadvashem.org/en/names/4961854 (13.1.2025)

[6] Zu Felix Granichstaedten und seiner Familie: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58126&tree=Hohenems

[7] Zu Rubin Markowitz und seiner Familie: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I59691&tree=Hohenems

17a Felix Granichstaedten, Wilhelm Huber, Rubin Markowitz.

Wien, Diepoldsau, Frankreich – und dann?,

Hohenems/Diepoldsau, 17. August 1938

In Bern hat Heinrich Rothmund, Chef der Fremdenpolizei, die kantonalen Polizeidirektoren zusammengerufen. Am gleichen Tag, am 17. August 1938, treffen mindestens 37 Flüchtlinge aus Wien in Diepoldsau ein. Insgesamt sind es über 200 Menschen, die allein in dieser Woche über Hohenems und den alten Rhein in die Schweiz fliehen. Dort macht man sich vor allem Gedanken darüber, wie man sie wieder los wird.

Einer der Geflüchteten ist Felix Hans Granichstaedten, der Sohn eines bekannten Wiener Operettenkomponisten. Der junge Mann, katholisch getauft wie sein Vater, hat schon einige Abenteuer hinter sich. 1919 in Prag geboren, hat er seinen bald geschiedenen Eltern so manche Sorgen bereitet. 1933 reißt er, gerade vierzehnjährig, von zu Hause aus, treibt sich mit einigen jungen Burschen herum und wird wenige Tage später in Pressbaum aufgegriffen. Die Wiener Sensationspresse schlachtet den Skandal genüsslich aus. Eine Mechanikerlehre soll ihn auf den rechten Weg bringen, dann arbeitet er in einem Kaufhaus, unternimmt einen Suizidversuch.

1938 aber hat er allen Grund abzuhauen. Nun sind die Granichstaedtens in den Augen der nationalsozialistischen Behörden wieder nichts als Juden. Auch seinem Vater, Bruno Granichstaedten, der 1932 schon eine Zeit in Hollywood verbracht hat, gelingt im gleichen Jahr die Flucht, mit seiner zweiten Frau, über Luxemburg in die USA.

Felix Granichstaedten findet sich am 10. März 1942 hingegen in Berlin vor dem Volksgerichtshof des Deutschen Reiches wieder. Angeklagt wegen Landesverrat. Wie er von Diepoldsau dorthin gelangte, darüber gibt die Urteilsbegründung für sieben Jahre Zuchthaus akribisch Auskunft. Eine für die Verhältnisse des Nationalsozialismus fast schon Verständnis bekundende Urteilsschrift, die ihm freilich nicht helfen wird.

„Nach dem Anschluss der Ostmark an das Reich […] beschloß der Angeklagte auszuwandern, weil er nicht als Jude in Deutschland bleiben wollte. Er fuhr am 17. August 1938 von Wien nach Vorarlberg und ging über die grüne Grenze nach der Schweiz. Hier lebte er etwa neun Monate lang in einem Emigrantenlager in Dipoldsau. (sic!) Dann wurde er als Katholik vom Caritas-Verband unterstützt und in der Nähe von St. Gallen bei einer katholischen Familie untergebracht. Seit Oktober 1939 wurde er von der Familie eines unteren Postbeamten aus Mitleid aufgenommen, obwohl sich im Hause schon 9 Kinder befanden. Der Angeklagte, der keine Arbeitsgenehmigung besaß, suchte sich durch Ausbessern von Radiogeräten einen kleinen Verdienst zu verschaffen. Er wurde deshalb von der Polizei vorgeladen, verwarnt, weil er ohne Erlaubnis gearbeitet hatte, und auf die österreichische und die Fremdenlegion in Frankreich hingewiesen.“[1]

Doch genau dieser ‚Hinweis‘ wird für Granichstaedten zum Verhängnis. Offenbar haben selbst die Richter die über sein Schicksal entscheiden, noch Mitleid mit dem jungen Mann. So heißt es weiter:

„Der Angeklagte, der keine Aussicht hatte, in der Schweiz Arbeitserlaubnis und Arbeit zu bekommen, der aber andererseits der Familie, die ihn aufgenommen hatte, nicht länger zur Last fallen wollte, beschloß nach Frankreich zu gehen und in die Fremdenlegion einzutreten.“[2]

Von der Schweizer Caritas bekommt er noch eine Fahrkarte überreicht. Dann stellt er sich im Februar 1940 der französischen Garde. Seine Ausbildung erhält er in Sidi bel Abbès in Algerien. Nach der Kapitulation Frankreichs im Juni meldet er sich im Herbst zu einer Arbeitskompanie, ebenfalls in Algerien, als Elektriker in der Maschinenzentrale eines Kohlenbergwerks. Doch im Juli 1941 entschließt er sich nach Deutschland zurückzukehren und versucht seine jüdische Herkunft zu verbergen.

Bei seiner Rückkehr wird er sofort verhaftet, wegen wie es heißt ‚landesverräterischer Waffenhilfe‘. Es hilft ihm auch nicht, dass er beim Eintritt in die Fremdenlegion zugesichert bekommen hatte, nicht gegen das Deutsche Reich eingesetzt zu werden.

Das Urteil 1942 kommt zu dem Ergebnis, er habe einer feindlichen Kriegsmacht gedient. Sieben Jahre Zuchthaus bedeuten Konzentrationslager. Auf ihn wartet nun zunächst das SS Sonderlager Hinzert.

Granichstaedten war nicht der einzige Geflüchtete in Diepoldsau, der dem Druck der Schweizer Behörden nachgab, und sich nach Frankreich abschieben ließ.

Auch Willi Huber überschreitet am 17. August 1938 in Hohenems die Grenze zur Schweiz. Die meisten Juden, die in dieser Zeit hier Zuflucht suchen, kommen aus eher ärmlichen Verhältnissen, ihre Familien sind zwischen 1900 und 1920 aus Osteuropa nach Wien gekommen, auf der Flucht vor Armut, Krieg und Verfolgung. In Wien hat Willi Huber eine Maschinenbauschule besucht und als Dreher gearbeitet. Auch er landet im Flüchtlingslager in Diepoldsau und versucht von dort eine Möglichkeit zur Weiterreise in ein anderes sicheres Land zu finden. Die Schweizer Behörden erinnern ihn regelmäßig daran, dass er nur auf Zeit geduldet ist. Im Juli 1939 wechselt er von Diepoldsau nach Degersheim, wo ebenfalls zahlreiche Geflüchtete untergebracht sind. Und im August bricht er nach Frankreich auf. Dorthin kommt man zunächst noch ohne größere Hindernisse. Für viele wird dieser Weg zu einer Falle.

Doch Willi Huber hat Glück. Er tritt in die französische Armee ein. Und er hat noch einmal Glück, denn als diese sich im Juni 1940 nach kürzester Zeit ergibt, gelingt es ihm, sich nach Marseille im unbesetzten Teil Frankreichs abzusetzen. Das Glück bleibt ihm treu, denn er findet dort die Liebe seines Lebens: die Wienerin Gusti Auerbach, die ebenfalls im August 1938 nach Brüssel und schließlich im Mai 1940 nach Marseille geflohen ist. Sie heiraten und beschließen gemeinsam noch einmal in die Schweiz zu fliehen, diesmal von Westen.

In den Alpen südlich des Genfer Sees gelingt es ihnen am 24. September 1942, mit ihrem zwei Monate alten Baby, sich von Chamonix hinüber ins Wallis zu retten. In Lausanne und Montreux überleben sie in verschiedenen Flüchtlingsheimen den Krieg. Schon im August 1945 machen sie sich wieder auf nach Frankreich – und sitzen erst einmal im Genfer Flüchtlingslager Camp Charmilles fest. Ihre Identitätspapiere, die sie zwischenzeitig zurückgeben mussten, sind offenbar bei der falschen Dienststelle gelandet.

Doch auch dieses letzte Schweizer Kapitel der inzwischen vierköpfigen Familie geht vorüber. So können sie sich schließlich in Lyon, in Frankreich niederlassen.[3]

Für andere Diepoldsauer Flüchtlinge erwies sich der Weg nach Frankreich nur als Umweg zu ihrem Todesurteil. Der Schuster Rubin Markowitz und seine Frau Jetti zum Beispiel, sie stammten wie so viele der Wiener Geflüchteten aus Osteuropa, aus Iași in Rumänien. Auch sie waren am 16. August 1938 in Diepoldsau angekommen. Nach der ‚Kristallnacht‘ wird Ihr Sohn Heinrich in Wien zusammen mit 6500 anderen Juden verhaftet und am 12. November nach Dachau verschleppt. Wieder entlassen – unter Bedingung das Reich so schnell wie möglich zu verlassen – versucht auch er über Vorarlberg in die Schweiz zu fliehen. Rubin Markowitz heuert Fluchthelfer an, den Polsterer Oskar Müller und den Fahrlehrer Alexander Helg, die Heinrich Markowitz von Altach über den Alten Rhein holen – und verhaftet werden. Die Fluchthelfer – aber auch der verzweifelte Vater – werden zu hohen Geldbußen verurteilt. Rubin Markowitz, der über keinerlei Mittel verfügt, richtet ein Gnadengesuch an das Bezirksamt.

„Ich erkläre unumwunden, dass meine Verurteilung zu Recht erfolgt ist und dass ich die Gesetzesübertretung begangen habe, doch bitte ich in Betracht zu ziehen, in welcher Lage ich mich befand, als ich hörte, dass mein minderjähriges Kind schutzlos von den Eltern entfernt in Deutschland leben musste und ich überhaupt keine Hilfsmöglichkeiten für ihn hatte. (…) Finanziell werde ich zur Gänze von der Flüchtlingshilfe unterstützt. Dieser Betrag kann naturgemäss nur zu den notwendigsten Lebenserhaltungskosten dienen und ich bin daher nicht in der Lage, eine für meine Verhältnisse derart hohe Summe aufzubringen, da ich überhaupt keine Einnahmemöglichkeit habe.“[4]

Doch dem Gnadengesuch wird nicht stattgegeben, stattdessen droht ihm nun eine Haftstrafe. Am 1. Juli 1939 gehen Rubin und Jetti, gemeinsam mit ihrem Sohn Erich nach Frankreich. Ob auf Druck der Schweizer Behörden oder von der Polizei direkt „ausgeschafft“ ist unbekannt.

Zwei Jahre später Jedenfalls gehören sie zu jenen 4232 Juden die am 20. August 1941 in Frankreich verhaftet werden, als ‚Vergeltung‘ für Angriffe der Résistance auf die deutsche Besatzungsmacht. Sie werden ins Lager Drancy bei Paris gesperrt. Am 19. Juli 1942 müssen sie dort den 7. Transport nach Auschwitz besteigen, zusammen mit 998 anderen jüdischen Männern und Frauen, zusammengepfercht in Güterwaggons. Zwei Tage später, nach einer Odyssee über Châlons-sur-Marne, Saarbrücken, Frankfurt, Dresden und Kattowitz, erreicht der Transport das Vernichtungslager Auschwitz. Die jüngeren Deportierten, die noch als arbeitsfähig eingestuft werden, werden ins neue Lager Birkenau eingewiesen. Die übrigen werden direkt in die Gaskammer geführt und ermordet. Nur 16 Menschen aus diesem Transport erleben 1945 die Befreiung.[5] Aus der Familie Markowitz ist keiner unter ihnen. Auch nicht Erich Markowitz, der schon am 17. Juli 1942 von Phitivier nach Auschwitz deportiert und im September dort ermordet wurde. Was aus Heinrich Markowitz wurde ist unbekannt.

Und die Geschichte des jungen Ausreißers Felix Granichstaedten? Auch sie endet in Auschwitz. Wann er von Hinzert oder einem anderen Lager dorthin deportiert wurde, ist nicht überliefert. Aber sein Todesdatum in Auschwitz ist dokumentiert. Am 26. Juni 1943 stirbt er, vierundzwanzigjährig, Todesursache unbekannt.[6]

Ein spätes Nachspiel in der Schweiz hat die Verurteilung von Rubin Markowitz. Am 30. November 2005 erklärt die Rehabilitierungskommission der Bundesversammlung, dass das vom Bezirksamt Unterrheintal am 25. Mai 1939 gegen Rubin Markowitz ausgesprochene Strafurteil mit dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Aufhebung von Strafurteilen gegen Flüchtlingshelfer zur Zeit des Nationalsozialismus per 1. Januar 2004 aufgehoben worden ist. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.[7]

[1] Urteil gegen Felix Hans Granichstaedten, Volksgerichtshof Berlin, 10.3.1942, in: Datenbank Widerstand als „Hochverrat“. Die Anklage- und Urteilsschriften aus Verfahren im Deutschen Reich und Österreich; https://www.degruyter.com/database/WIHO/entry/wo88/html?lang=de (13.1.2025)

[3] Dossier Wilhelm und Caecilie Huber, Bundesarchiv Bern: E4264#1988/2#8613* HUBER, WILHELM, 08.01.1920; HUBER, CAECILIE, 17.09.1897. Zu Wilhelm und Gusti Huber: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58128&tree=Hohenems

[5] Markowitz Rubin, Opferdatenbank des Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand (doew.at), siehe auch: https://collections.yadvashem.org/en/names/4961854 (13.1.2025)

[6] Zu Felix Granichstaedten und seiner Familie: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I58126&tree=Hohenems

[7] Zu Rubin Markowitz und seiner Familie: https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I59691&tree=Hohenems