6a Claus Magen und Hanns-Gerd Schünzel> 12. März 1940

Text einblenden:

6a Claus Magen und Hanns-Gerd Schünzel

Ungleiche Ruder und ein Leck im Rumpf: Zwei junge Dresdner scheitern bei ihrer Flucht am Bodensee

Hard, 12. März 1940

Als Claus Magen und Hanns-Gerd Schünzel nach eineinhalbtägiger Zugfahrt über München und Bregenz das Harder Bodenseeufer erreichen, erscheint die als Fluchtziel auserkorene Schweiz bereits sehr nah. Der Anblick, der sich den beiden Sechzehnjährigen am Nachmittag des 12. März 1940 bietet, unterscheidet sich dabei recht deutlich von den heutigen Gegebenheiten. Der Grüne Damm und somit auch das Binnenbecken sollten erst knapp dreißig Jahre später entstehen. Und die 1900 fertiggestellte Mündung des Neuen Rheins ragte noch nicht weit in den See und so behinderte nur der Rohrspitz, als letzte Vorarlberger Landzunge, die schnurgerade Überfahrt zur Grenze am Alten Rhein. Nur wenige Meter entfernt von den Stufen der Pfarrkirche lagen die ersten Boote vertäut in der Harder Bucht.

In einem Dresdner Gotteshaus, der ‚American Church of St. John‘, haben sich die fast Gleichaltrigen Claus Magen und Hanns-Gerd Schünzel knapp ein Jahr zuvor kennengelernt. Schünzel war eng mit dem Glauben verbunden und beteiligte sich als Ministrant an den sonntäglichen Gottesdiensten. Der Schüler strebte eine theologische Ausbildung in den USA an. Doch spätestens der Kriegsbeginn im September 1939 stellte diesen Plänen scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg. Mit einer Ausreiseerlaubnis konnte der junge Mann nicht mehr rechnen. So blieb nur mehr der illegale Grenzübergang. In dieses Vorhaben weihte er schließlich auch seinen Freund Claus Magen ein, der als Sohn des jüdischen Apothekers Kurt Magen ebenso einen Grund hatte das Land zu verlassen. Dass die Familie längst zum evangelischen Glauben konvertiert war, spielte für die Nazis keine Rolle. Drei Jahre lang hatte Claus Magen in St. Gallen ein Internat auf dem Rosenberg besucht. Doch im September 1938 wird dem Vater von der Devisenstelle mitgeteilt, dass sein Konto für Überweisungen ins Ausland gesperrt sei und kein Schulgeld mehr in die Schweiz überwiesen werden darf. Ende Oktober 1938 muss der vierzehnjährige Claus Magen nach Dresden zurückkehren, gerade rechtzeitig um am 10. November die Verhaftung seines Vaters und dessen Deportation nach Buchenwald zu erleben.[1] Nach drei Wochen zunächst entlassen, wurde sein Vater ein Jahr später nach dem Münchner Attentat auf Hitler erneut verhaftet, so wie hunderte andere unschuldige Menschen. Inzwischen war Claus Magen 16 Jahre alt und entschlossen sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Vor dem Kirchgang am Sonntag den 3. März 1940 vereinbarten Schünzel und er ihre Flucht. Eine Woche später machten sie sich mit dem Zug auf den Weg. Getrennt ging es nach München, zusammen dann weiter nach Lindau an den Bodensee, wo sie im Hotel Peterhof nächtigten.

Schon am Vormittag des 12. März misslingt ihnen prompt der erste Versuch den See zu überqueren. Schünzel und Magen finden nämlich nur ruderlose Boote vor und so besteigen sie zu Mittag erneut einen Zug, diesmal nach Bregenz. Sie hoffen nun am Landweg zur Grenze zu gelangen. Ihr Fußmarsch führt sie zu einem Harder Gasthof. Dort müssen sie allerdings erfahren, dass an der nahegelegenen Brücke über den neuen Rhein strenge Kontrollen stattfinden. Ein Weiterkommen ohne entsprechende Papiere erscheint unmöglich. So beschließen sie abermals über den See ihr Glück zu versuchen. Die Geschichte ihres Scheiterns geben sie zwei Tage später im Bregenzer Grenzkommissariat zu Protokoll.

„Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir in die Ortschaft Hard und legten da im Gasthof ‚Zum Löwen‘ unsere Rucksäcke ab. Nun gingen wir zum See, um uns dort nach einem Boot umzusehen. Am Seeufer gegenüber der Kirche sahen wir auch […] ein Boot liegen, doch fehlten auch da wieder die Ruder.“[2]

Erst nach Einbruch der Dunkelheit gelingt es ihnen vor dem Gasthof ‚Zur Traube‘ zwei Ruder zu entwenden. Aber weit sollten sie mit dem vorab ausgekundschafteten Boot auch im zweiten Anlauf nicht kommen:

„Unter Schwierigkeiten brachten wir es dann ins Wasser und sind dann zunächst immer im Kreis herumgefahren, da die Ruder zu ungleich waren. Als nach einer Weile ein Schweinwerfer [sic!] über den See ging, wo wir uns befanden, und außerdem das Boot zu lecken begann, fuhren wir wieder ans Ufer, da uns ein Weiterfahren aussichtslos erschien.“[3]

Zurück an Land stoßen Magen und Schünzel bald auf neue, unüberwindbare Hürden. Es gelingt ihnen noch einen schmalen Kanal zu durchschreiten, doch bald stehen sie vor dem Auslauf der Dornbirner Ach und sehen ein, dass der Weg nur über die stromaufwärts gelegene Brücke führen würde. Dort treffen sie auf den Kontrollposten und werden um 24 Uhr festgenommen.

Hanns-Gerd Schünzel gelingt es noch, den Revolver fortzuwerfen, den er mit sich geführt hatte, ohne wirklich zu wissen, was mit ihm zu tun sei. Die Waffe wird gefunden, aber sie haben Glück. Man glaubt ihnen, dass sie nicht benutzt worden sei.

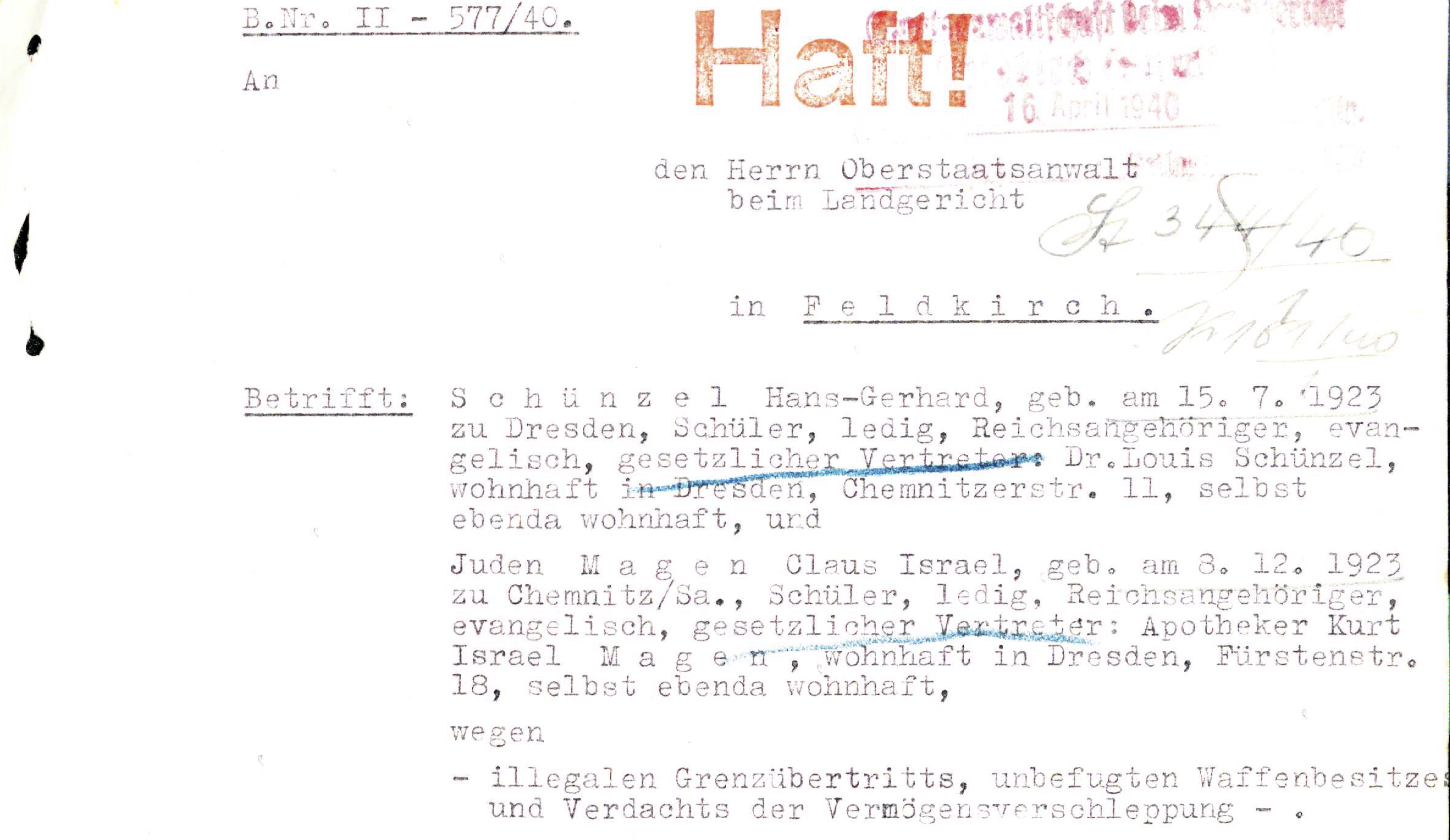

Zwei Monate nach ihrer Verhaftung werden die zwei Minderjährigen nun vor dem Feldkircher Jugendgericht schuldig gesprochen. Ihre Unbescholtenheit sowie ihr Geständnis werden ihnen als mildernde Umstände zuerkannt, und die beiden werden lediglich zu einer dreiwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt. Da die bereits verbüßte Untersuchungshaft angerechnet wird, werden Magen und Schünzel in die Freiheit entlassen.[4] Eine trügerische Freiheit, die beiden nicht mehr lange vergönnt blieb. Hanns-Gerd Schünzel findet sich bald, als 18-Jähriger, in einer Wehrmachtsuniform wieder. Mit seinem Infanterie-Ersatz-Bataillon im italienischen Tarvisio stationiert, nimmt er sich am 22. Mai 1942 selbst das Leben.

Claus Magens Geschichte hingegen – und die seiner Familie - findet Eingang in das legendäre Tagebuch Victor Klemperers, des Dresdner Literaturwissenschaftlers und späteren DDR-Politikers.

Klemperer notiert am 26. Mai 1942:

„Ich hörte öfters den Namen eines jüdischen Apothekers Magen nennen. Der Mann war mehrmals verhaftet. Sein […] Sohn ist geflohen, als er evakuiert werden sollte, und offenbar entkommen. Das war im Januar. Daraufhin verhaftete man den Vater, einen Fünfziger, wieder […]. – Gestern erzählt Kätchen: ‚Der Magen ist gestorben.‘ – ‚Noch ein Mord mehr!‘“[5]

Wo genau Claus Magen die ersten Monate des Jahres 1942 verbrachte ist nicht überliefert. Am 7. April 1942 findet sich sein Name im Gefangenenbuch des Polizeipräsidiums Leipzig wieder. Dort verbrachte er eine Nacht in Gewahrsam, ehe er ins Dresdner Polizeigefängnis überstellt wurde. Eingeliefert wurde er aus Lörrach, der deutschen Stadt an der Schweizer Grenze bei Basel. Dort ist ihm wohl sein letzter Fluchtversuch missglückt. Über sein weiteres Schicksal schreibt Victor Klemperer erneut in sein Tagebuch, am 29. August 1942:

„Der Junge […] floh, als er im Januar nach Riga kommen sollte. Der Vater wurde ins Gefängnis gebracht, der Junge eingefangen und in ein KZ gebracht. Der Vater starb vor ein paar Monaten im Gefängnis. Der Junge dieser Tage im KZ. Todesursache ‚Magen- und Darmkatarrh‘. Seit wann stirbt ein kräftiger junger Mensch hieran? Entweder Typhus oder kein Arzt oder Spritze.“[6]

In der Nacht vom 16. zum 17. August 1942 wurde Claus Magen im Vernichtungslager Auschwitz zu Tode gebracht.

[1] Schriftliche Ausführungen Kurt Magens, die zur Verteidigung seines Sohns Claus Magen im Rahmen des Gerichtsprozess am 10. Mai 1940 vorgesehen waren. Kurt Magen konnte nicht zur Hauptverhandlung anreisen, ob sein Schreiben zur Verlesung kam ist nicht bekannt, im Protokoll wird es im Zuge des Beweisverfahrens nicht erwähnt. Siehe: VLA Landesgericht Feldkirch Vr-161/1940, Seiten im Digitalisat: 90f bzw. 101ff.

[2] Vernehmungsniederschrift Claus Joachim Eduard Magen, Bregenz den 15. März 1940, S. 4. Siehe: VLA Landesgericht Feldkirch Vr-161/1940, Seite im Digitalisat: 42.

[3] Vernehmungsniederschrift Hans-Gerhard Schünzel, Bregenz den 14. März 1940, S. 5. Siehe: VLA Landesgericht Feldkirch Vr-161/1940, Seite im Digitalisat: 36.

[4] Protokoll der Hauptverhandlung am 10. Mai 1940 am Jugendgericht Feldkirch. Siehe: VLA Landesgericht Feldkirch Vr-161/1940, Seiten im Digitalisat: 101ff.

[5] Walter Nowojski (Hrsg.), Victor Klemperer. Tagebücher 1942, nach: Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, Berlin 1999, S. 98.

6a Claus Magen und Hanns-Gerd Schünzel

Ungleiche Ruder und ein Leck im Rumpf: Zwei junge Dresdner scheitern bei ihrer Flucht am Bodensee

Hard, 12. März 1940

Als Claus Magen und Hanns-Gerd Schünzel nach eineinhalbtägiger Zugfahrt über München und Bregenz das Harder Bodenseeufer erreichen, erscheint die als Fluchtziel auserkorene Schweiz bereits sehr nah. Der Anblick, der sich den beiden Sechzehnjährigen am Nachmittag des 12. März 1940 bietet, unterscheidet sich dabei recht deutlich von den heutigen Gegebenheiten. Der Grüne Damm und somit auch das Binnenbecken sollten erst knapp dreißig Jahre später entstehen. Und die 1900 fertiggestellte Mündung des Neuen Rheins ragte noch nicht weit in den See und so behinderte nur der Rohrspitz, als letzte Vorarlberger Landzunge, die schnurgerade Überfahrt zur Grenze am Alten Rhein. Nur wenige Meter entfernt von den Stufen der Pfarrkirche lagen die ersten Boote vertäut in der Harder Bucht.

In einem Dresdner Gotteshaus, der ‚American Church of St. John‘, haben sich die fast Gleichaltrigen Claus Magen und Hanns-Gerd Schünzel knapp ein Jahr zuvor kennengelernt. Schünzel war eng mit dem Glauben verbunden und beteiligte sich als Ministrant an den sonntäglichen Gottesdiensten. Der Schüler strebte eine theologische Ausbildung in den USA an. Doch spätestens der Kriegsbeginn im September 1939 stellte diesen Plänen scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg. Mit einer Ausreiseerlaubnis konnte der junge Mann nicht mehr rechnen. So blieb nur mehr der illegale Grenzübergang. In dieses Vorhaben weihte er schließlich auch seinen Freund Claus Magen ein, der als Sohn des jüdischen Apothekers Kurt Magen ebenso einen Grund hatte das Land zu verlassen. Dass die Familie längst zum evangelischen Glauben konvertiert war, spielte für die Nazis keine Rolle. Drei Jahre lang hatte Claus Magen in St. Gallen ein Internat auf dem Rosenberg besucht. Doch im September 1938 wird dem Vater von der Devisenstelle mitgeteilt, dass sein Konto für Überweisungen ins Ausland gesperrt sei und kein Schulgeld mehr in die Schweiz überwiesen werden darf. Ende Oktober 1938 muss der vierzehnjährige Claus Magen nach Dresden zurückkehren, gerade rechtzeitig um am 10. November die Verhaftung seines Vaters und dessen Deportation nach Buchenwald zu erleben.[1] Nach drei Wochen zunächst entlassen, wurde sein Vater ein Jahr später nach dem Münchner Attentat auf Hitler erneut verhaftet, so wie hunderte andere unschuldige Menschen. Inzwischen war Claus Magen 16 Jahre alt und entschlossen sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Vor dem Kirchgang am Sonntag den 3. März 1940 vereinbarten Schünzel und er ihre Flucht. Eine Woche später machten sie sich mit dem Zug auf den Weg. Getrennt ging es nach München, zusammen dann weiter nach Lindau an den Bodensee, wo sie im Hotel Peterhof nächtigten.

Schon am Vormittag des 12. März misslingt ihnen prompt der erste Versuch den See zu überqueren. Schünzel und Magen finden nämlich nur ruderlose Boote vor und so besteigen sie zu Mittag erneut einen Zug, diesmal nach Bregenz. Sie hoffen nun am Landweg zur Grenze zu gelangen. Ihr Fußmarsch führt sie zu einem Harder Gasthof. Dort müssen sie allerdings erfahren, dass an der nahegelegenen Brücke über den neuen Rhein strenge Kontrollen stattfinden. Ein Weiterkommen ohne entsprechende Papiere erscheint unmöglich. So beschließen sie abermals über den See ihr Glück zu versuchen. Die Geschichte ihres Scheiterns geben sie zwei Tage später im Bregenzer Grenzkommissariat zu Protokoll.

„Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir in die Ortschaft Hard und legten da im Gasthof ‚Zum Löwen‘ unsere Rucksäcke ab. Nun gingen wir zum See, um uns dort nach einem Boot umzusehen. Am Seeufer gegenüber der Kirche sahen wir auch […] ein Boot liegen, doch fehlten auch da wieder die Ruder.“[2]

Erst nach Einbruch der Dunkelheit gelingt es ihnen vor dem Gasthof ‚Zur Traube‘ zwei Ruder zu entwenden. Aber weit sollten sie mit dem vorab ausgekundschafteten Boot auch im zweiten Anlauf nicht kommen:

„Unter Schwierigkeiten brachten wir es dann ins Wasser und sind dann zunächst immer im Kreis herumgefahren, da die Ruder zu ungleich waren. Als nach einer Weile ein Schweinwerfer [sic!] über den See ging, wo wir uns befanden, und außerdem das Boot zu lecken begann, fuhren wir wieder ans Ufer, da uns ein Weiterfahren aussichtslos erschien.“[3]

Zurück an Land stoßen Magen und Schünzel bald auf neue, unüberwindbare Hürden. Es gelingt ihnen noch einen schmalen Kanal zu durchschreiten, doch bald stehen sie vor dem Auslauf der Dornbirner Ach und sehen ein, dass der Weg nur über die stromaufwärts gelegene Brücke führen würde. Dort treffen sie auf den Kontrollposten und werden um 24 Uhr festgenommen.

Hanns-Gerd Schünzel gelingt es noch, den Revolver fortzuwerfen, den er mit sich geführt hatte, ohne wirklich zu wissen, was mit ihm zu tun sei. Die Waffe wird gefunden, aber sie haben Glück. Man glaubt ihnen, dass sie nicht benutzt worden sei.

Zwei Monate nach ihrer Verhaftung werden die zwei Minderjährigen nun vor dem Feldkircher Jugendgericht schuldig gesprochen. Ihre Unbescholtenheit sowie ihr Geständnis werden ihnen als mildernde Umstände zuerkannt, und die beiden werden lediglich zu einer dreiwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt. Da die bereits verbüßte Untersuchungshaft angerechnet wird, werden Magen und Schünzel in die Freiheit entlassen.[4] Eine trügerische Freiheit, die beiden nicht mehr lange vergönnt blieb. Hanns-Gerd Schünzel findet sich bald, als 18-Jähriger, in einer Wehrmachtsuniform wieder. Mit seinem Infanterie-Ersatz-Bataillon im italienischen Tarvisio stationiert, nimmt er sich am 22. Mai 1942 selbst das Leben.

Claus Magens Geschichte hingegen – und die seiner Familie - findet Eingang in das legendäre Tagebuch Victor Klemperers, des Dresdner Literaturwissenschaftlers und späteren DDR-Politikers.

Klemperer notiert am 26. Mai 1942:

„Ich hörte öfters den Namen eines jüdischen Apothekers Magen nennen. Der Mann war mehrmals verhaftet. Sein […] Sohn ist geflohen, als er evakuiert werden sollte, und offenbar entkommen. Das war im Januar. Daraufhin verhaftete man den Vater, einen Fünfziger, wieder […]. – Gestern erzählt Kätchen: ‚Der Magen ist gestorben.‘ – ‚Noch ein Mord mehr!‘“[5]

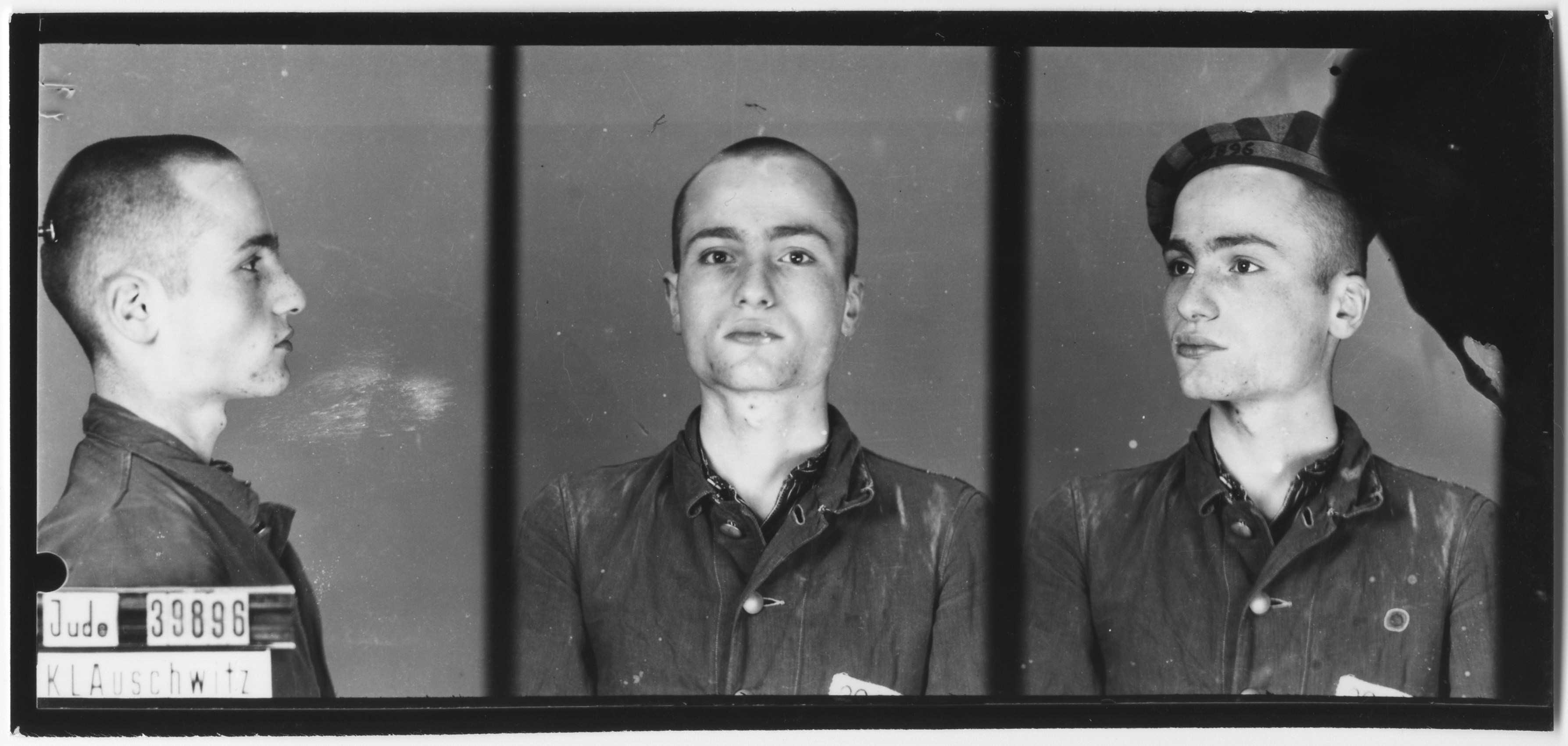

Wo genau Claus Magen die ersten Monate des Jahres 1942 verbrachte ist nicht überliefert. Am 7. April 1942 findet sich sein Name im Gefangenenbuch des Polizeipräsidiums Leipzig wieder. Dort verbrachte er eine Nacht in Gewahrsam, ehe er ins Dresdner Polizeigefängnis überstellt wurde. Eingeliefert wurde er aus Lörrach, der deutschen Stadt an der Schweizer Grenze bei Basel. Dort ist ihm wohl sein letzter Fluchtversuch missglückt. Über sein weiteres Schicksal schreibt Victor Klemperer erneut in sein Tagebuch, am 29. August 1942:

„Der Junge […] floh, als er im Januar nach Riga kommen sollte. Der Vater wurde ins Gefängnis gebracht, der Junge eingefangen und in ein KZ gebracht. Der Vater starb vor ein paar Monaten im Gefängnis. Der Junge dieser Tage im KZ. Todesursache ‚Magen- und Darmkatarrh‘. Seit wann stirbt ein kräftiger junger Mensch hieran? Entweder Typhus oder kein Arzt oder Spritze.“[6]

In der Nacht vom 16. zum 17. August 1942 wurde Claus Magen im Vernichtungslager Auschwitz zu Tode gebracht.

[1] Schriftliche Ausführungen Kurt Magens, die zur Verteidigung seines Sohns Claus Magen im Rahmen des Gerichtsprozess am 10. Mai 1940 vorgesehen waren. Kurt Magen konnte nicht zur Hauptverhandlung anreisen, ob sein Schreiben zur Verlesung kam ist nicht bekannt, im Protokoll wird es im Zuge des Beweisverfahrens nicht erwähnt. Siehe: VLA Landesgericht Feldkirch Vr-161/1940, Seiten im Digitalisat: 90f bzw. 101ff.

[2] Vernehmungsniederschrift Claus Joachim Eduard Magen, Bregenz den 15. März 1940, S. 4. Siehe: VLA Landesgericht Feldkirch Vr-161/1940, Seite im Digitalisat: 42.

[3] Vernehmungsniederschrift Hans-Gerhard Schünzel, Bregenz den 14. März 1940, S. 5. Siehe: VLA Landesgericht Feldkirch Vr-161/1940, Seite im Digitalisat: 36.

[4] Protokoll der Hauptverhandlung am 10. Mai 1940 am Jugendgericht Feldkirch. Siehe: VLA Landesgericht Feldkirch Vr-161/1940, Seiten im Digitalisat: 101ff.

[5] Walter Nowojski (Hrsg.), Victor Klemperer. Tagebücher 1942, nach: Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, Berlin 1999, S. 98.